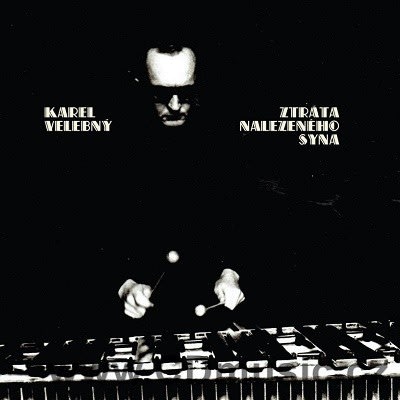

カレル・ヴェレブニー『ZTRÁTA NALEZENÉHO SYNA』(Happy Trails Records、1966-67年)を聴く。

『Československý Jazz 1966』

Karel Velebný (vib, marimba, p, ts)

Jaromír Honzák (as)

Karel Krautgartner (as)

Evžen Jegorov (bcl)

Jaromír Honzák (bongos)

Karel Vejvoda (cello)

Jaromír Honzák (cl)

Karel Krautgartner (cl)

Jiří Mráz (b)

Milan Mader (ds)

Rudolf Dašek (g)

Jaromír Hnilička (harp)

Karel Růžička (p)

Karel Vejvoda (p)

Zdeněk Zíka (piccolo fl)

Jaromír Honzák (ss)

Evžen Jegorov (ts)

Milan Ulrich (ts)

Zdeněk Pulec (tb)

Jaromír Hnilička (tp)

Laco Déczi (tp)

『Poezie a jazz II』

Karel Velebný (vib, ts)

Miroslav Krýsl (as, bcl)

Zdeněk Pulec (tb)

Rudolf Rokl (g)

Petr Marcol (b)

Milan Mader (ds)

Jan Tříska (voice)

『Československý Jazz 1966』および『Poezie a jazz II』のB面とのカップリング盤である。リーダーのカレル・ヴェレブニー以外はまったく知らないメンバーだが、皆チェコのミュージシャンだろうか。

『Československý Jazz 1966』では、曲によってメンバー構成が変わり、必ずしも大編成ではない。ヴェルブニーはヴァイブだけでなく、マリンバ、ピアノ、テナーサックスも演奏する。これがなかなか悪くない(特にマリンバ)。不思議な匂いがありこれは東欧のものか。『Poezie a jazz II』はチェコの俳優ヤン・トリスカが朗読し、不穏できらびやかでもあるサウンドが絡まる。奇妙な演劇のようでも、また、祝祭のようでもあり、これは何だったのだろう。朗読の意味がわかれば良いのだが。

これまでカレル・ヴェレブニーの作品は、『SHQ』(ESP、1967年)を聴いただけだったのだが、同時期の吹き込みであるのに、今回のリイシュー盤は『SHQ』よりもずいぶん多彩で異なっている。聴いてみるものである。『SHQ』の4曲目ではエリック・ドルフィー的なフレーズ、5曲目ではチャーリー・パーカー的なフレーズも聴こえてきて、たしかにジャズは東欧に伝わっていたのだなとわかる。しかし、どこか奇妙な形で。

Karel Velebny (vib, ts, bcl)

Jiri Stivin (as, fl, recorder)

Karel Vejvoda (b)

Josef Vejvoda (ds)

Ludek Svabensky (p)

●カレル・ヴェレブニー

チェコ・ジャズ入門(2009年)