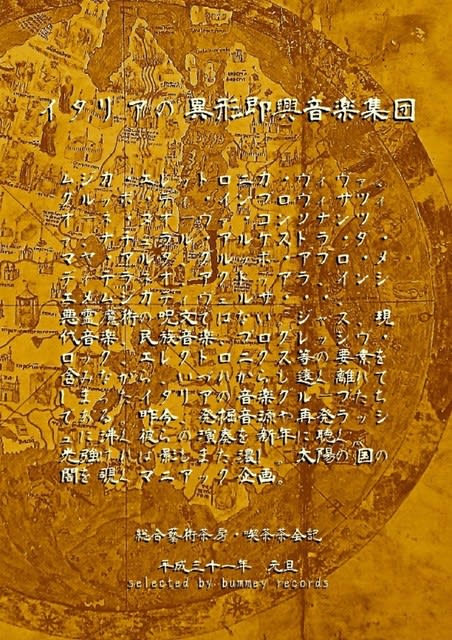

四谷三丁目の喫茶茶会記にて、片岡文明氏による「イタリアの異形即興音楽集団」と題したレコードコンサート(2019/1/1)。

即興音楽家集団・Musica Elettronica Viva(1966年~)と、そこに身を置いて、集団を「盗んだ」とも言われたジャック・イヴァン・コケットとパトリシア・コケット。60年代末期にアメリカに紹介された音源は現代音楽ベースながら、コケットが入った70年盤はモールス信号プラスアルファのようで、素朴な面白さがある(片岡氏はつらいと話していたが)。

上記グループと共通するメンバーを擁しながらも異なるサウンドを作ったグループ・Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza(1964年~)。エンニオ・モリコーネが参加し(トランペットを吹いている)、またモリコーネを結節点として映画音楽との往還を行ったため、実に映画的でサスペンスフルに聴こえる。楽器の音もダイレクトだったりして愉しい。映画『冷酷なる瞳』のサントラなんか欲しい。片岡氏は、ジャズの10月革命と同時期にこのような動きがあったという面白さについて語った。

クラシックや写真家リチャード・アヴェドンのアシスタントなど多彩な遍歴を経た人ダヴィデ・モスコーニと、マルコ・クリストフォリーニとが小さな村で結成した即興音楽集団・N.A.D.M.A(1972年~)。なるほどかなり違う。ときにフリージャズ的でもあり、ときに繰り返しと麻痺とによる朦朧とさせられるサウンドもあり。ただ楽器ひとりひとりの輪郭ははっきりしている。

マルコ・ロッシとウォルター・マイオリにより結成されたGrupo Afro Mediterraneoを原型として、ロッシはI.P.Son Groupを、マイオリはAktuaraを結成。I.P.Son Groupはわりと綺麗なアレンジで、抒情的でもあり、逆に猥雑な面白みに欠ける。Aktuaraの作品3枚のうち2枚にはトリロク・グルトゥが参加しており、これもまた上手い人による洗練されたサウンドである。やはりスムーズ過ぎて、比較すると物足りなく感じられてしまうのだが、これらだけを聴いたらまた印象が異なるかもしれない。

最後はパフォーマー3人によるInsiememusicadiversa。アートへの距離が近い。音楽以外のところを含めて異常に愉しそうだ。

知識のほとんどない領域なのですごく面白かった。ここから別世界への探索を始めるか・・・。