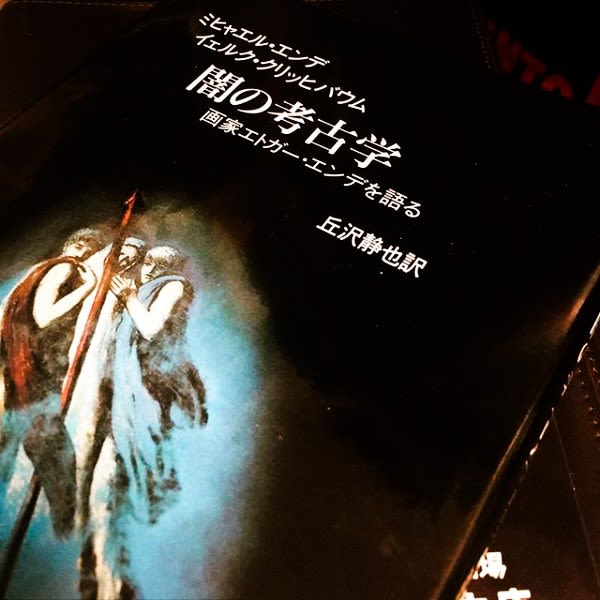

ミヒャエル・エンデ+イェルク・クリッヒバウム『闇の考古学 画家エドガー・エンデを語る』(岩波書店、原著1985年)を読む。

ミヒャエル・エンデの父親は画家のエドガー・エンデである。

生前はほとんど作品が売れず、さしたる評価もなされなかった。ふたたび光が当てられたのは、ミヒャエルが自著の表紙や挿絵に父親の作品を使ったからである。(わたしにとっては、中高生のころに『鏡の中の鏡』日本語版の表紙を見たときの驚きが大きい。)

この対談集を読むと、エドガーが売れなかったのも理由なきことではなかったのだなとわかる。カテゴリーにはまるわけでもなく(シュルレアリスムとはずれる)、商売に迎合せず、スタイルは何十年も変わらない。そしてナチの迫害があった。

画風は、抽象的なものではなく、具体的な形を提示するものの単純な解釈を許すものではない。というよりも、エドガー本人も、生まれ出てきた謎を謎のまま提示していた。従って、極端なものを好む向きには中途半端な画風にみえたのかもしれない。

この中間領域については、ミヒャエルも同様の思想を持っている。それは対談において、輪廻を宗教や文化によらず共通の事実だと断言していることにもあらわれている。人間であれば誰でも持っている謎の領域を謎なのだと認識させることになる芸術であり、それはエドガーの絵にもミヒャエルの小説にも共通している。

●参照

ケルンのルートヴィヒ美術館とヴァルラーフ・リヒャルツ美術館

ミヒャエル・エンデ+ヨーゼフ・ボイス『芸術と政治をめぐる対話』