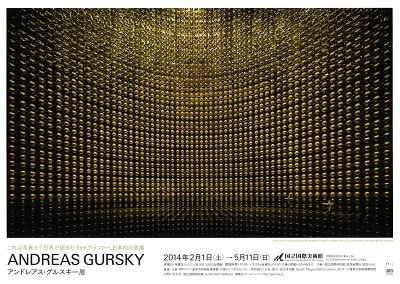

大阪の国立国際美術館で、アンドレアス・グルスキー展を観た。東京への巡回のときに逃していたのだ。

噂にたがわず大変な迫力がある。

<バンコク>という連作では、チャオプラヤ川の水面を撮っている。光の反射は、アメーバ状のさまざまの形をもつ。わたしが小学生のときに、プールの絵を精密に描こうとしたことを思い出す。光の反射を再現しようとして、次々に楕円形やブーメランの形を描いてはいくものの、それらは一瞬現れるだけの存在であり、描く方はまず追い付かない。描きおおせたところで、それは脳内に残るプールの水面の姿ではない。同様に、この写真群は、ある時間断面を精密にカットしており、現実からかけ離れた奇妙さを持つ。

また、<パリ、モンパルナス>では外から視たアパルトマンと個々の窓の中を、<香港、上海銀行>では外から視たオフィスビルと個々の窓の中を、<F1 ピットストップ IV>ではF1車のピット作業時に調整作業やその上から見物する人たちを、同時に、しかも精密に、再現している。

もちろん、これらも現実ではない。現実を写真機で切り取ったものであったとしても、デジタル加工によるコラージュであったとしても大した違いはない。そのようにすべてを同時に視て、瞬時に脳内で処理できる人間はいない。すなわち、これは、監視であり、モニタリングである。

グルスキーの写真から、中世フランドルの画家・ブリューゲル親子を想起する者もあるかもしれないが、ブリューゲルのそれはあくまで全体として成立している世界であり、根本的に異なるように思える。

グルスキーはベッヒャーの教えを受けたのだという。無名の建造物を精密に撮り、形としての力を直接的に示すという点で、確かにグルスキーはベッヒャー派なのだろう。しかし、デジタルを手段として、欲望をここまで作品化できるということは、今後、グルスキーとその影響を受けた者たちが、さらにこれを上回る世界に突入することを意味する。