(バスなのに、駅?@福島交通掛田駅)

さて、春の阿武急&福島交通探訪ツアー、阿武急の線路際を少し離れて、伊達郡の旧霊山町市街にやって来ました。現在は伊達市に組み込まれていますが、古くから「修験者の山」として信仰の対象となっていた霊山(りょうぜん)の麓の街。その町の中心地がこの掛田(かけだ)という地区なのですが、大通りに面した福島交通のバスターミナルとなっている営業所の事務所兼待合室は、木造の鉄道駅舎のような構え。よくよく見ると、建物の入口に掲げられた看板には「掛田驛」の文字が読めます。ここは、かつての福島交通軌道線の終着駅・掛田駅でした。福島交通の開業90周年記念事業として、鉄道が通っていた頃の姿に復元。建物の内部を「軌道線ミュージアム」とし、当時の鉄道備品や写真を展示。その記録を後世に残す取り組みが進められました。

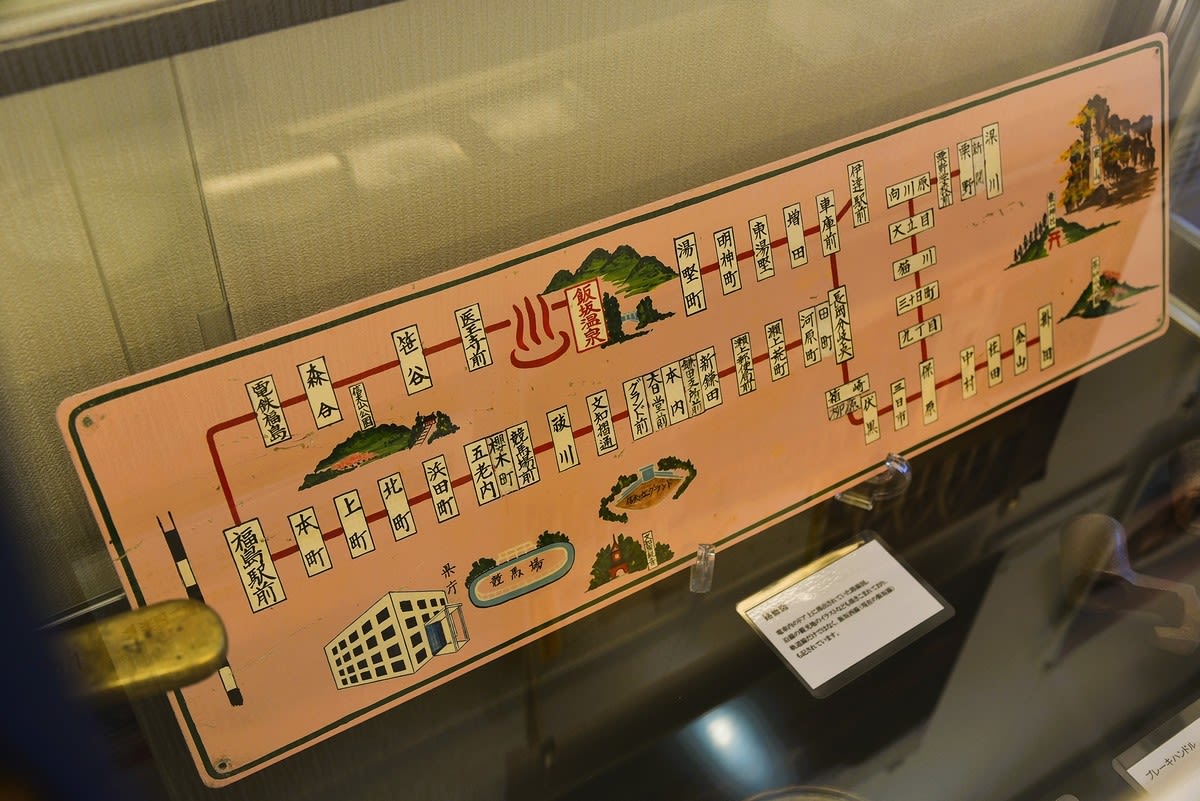

福島交通軌道線。日本鉄道が明治20年に福島へ鉄道を開通させたのち、鉄道が通らなかった現在の保原、梁川方面への路線として明治40年に開設された「信達軌道」が前身となります。開業当初は蒸気機関の軽便線でしたが、大正年間に後の富山鉄道の創始者である佐伯宗義の尽力によって狭軌への改軌と電化をおこない、「福島電気軌道」として再スタート。福島駅前から当時の国道4号線(現在の県道国見福島線)を通り、途中の長岡分岐点(現在の福島信金伊達支店前)から伊達駅前・湯野町方面へのルート、国道399号線に沿って保原から梁川に向かうルート、そして保原からここ掛田へのルート、総称して「飯坂東線」と呼ばれる3つの路線が信達平野の町や村を結んでいました。信夫山の東から阿武隈川の右岸へ、鉄道が通らなかった信達平野のインターアーバンとして、昭和46年(1971年)まで走り続けたのですが、廃止に至るには、お決まりの「モータリゼーションへの変化により渋滞の元凶となったため」という文言が添えられています。福島駅前から長岡分岐点までの約10kmがずっと併用軌道で、クルマの数が増えれば何かと軌道線は目の敵にされ・・・という流れ。ちょうど昭和40年代は日本中で路面電車が廃止されるムーブメントの真っただ中。バイパスが出来る前の国道4号線は未改良で道幅が狭く、車両が大型化出来なかったのも痛かったようです。昭和46年の軌道線廃止以降、伊達・保原地区に鉄道が走るのは、昭和63年の阿武隈急行の開通まで、約17年のブランクを数えることになります。

そんな掛田駅のバス営業所の片隅に、かつて福島交通軌道線で走っていた1115号車が保存されています。福島交通の90周年事業として、軌道線の廃止以降同じ霊山町内の遊戯施設に保存されたものの、雨ざらしで十分なメンテナンスもおこなわれず朽ち果てようとしていた車両を徹底的にレストアして移設したものです。明るい空色のボディと、窓回りを少し赤みの差したベージュでまとめたカラーリング。何となく箱根登山鉄道の軌道部門だった小田原市内線の車両とカラーリングが似ていますね。おへその一灯ライトと、華奢で細身の体が特徴。

先ほど「国道4号線が狭くて車体が大型化出来なかった」と書きましたが、真正面から見ると確かに車体の細さが際立つ。薄さで言えばおかんが切るカステラのようでもある(笑)。名鉄の岐阜市内線とかも、美濃町線方面は道路が狭くて車体の横幅が増やせず、細身の電車が多かったように思う。岐阜市内も道が狭くて、仕方なく警察が軌道内に車両の通行を許可していたんですけど、常時自動車の右折渋滞に巻き込まれ市内線が定時性を喪失。要因は他にもあるんですけど、結果的に路面電車衰退の後押しの一因ともなってしまいました。排障器の前に鎖で吊るされた救助網は、歩行者保護のため常時このスタイルで走っていたようです。それで、よく見ると連結器が朝顔形なんですね。貨客混合列車なども牽引していたのでしょう。保原や梁川の農産物を運んで、福島駅から国鉄に積み替えていた。そんな感じでしょうか。

開放されている車内に入ってみる。外から見る以上に横幅が狭いので、椅子を千鳥状に配置して立ち客のスペースを確保する形になっている。吊り革はあったのだろうか?網棚に握り棒のようなものが付いているので、そこにひょっとして吊り革をぶら下げていたのかもしれない。脂の染みた木製の床から漂ってくる匂いが、古い車両にありがちなそれ。あの匂いって何なんだろうね。古本屋で買った日焼けした本をめくった時のような独特の匂いがする。車両の中で、座席というよりは長椅子のようなシートに座ると、今にも絣やモンペ姿の農家のおばちゃんが、背中にねんねこを巻いた子供を背負ってステップから乗り込んで来そうだ。

福島交通の1115号車は、昭和28年に日本車輛で製造されたものです。そう考えると、実働20年も経たないうちに路線が廃止されてしまったのは不運としか言いようがなく、そしてその頃は他の都市も軒並み路面電車を廃止していた時期でもあり、特に貰い手も現れずということになりました。まあ、この狭さではなかなか他の都市に行っても使いようがなかったかもしれませんが・・黒光りするブリルの台車、おそらくツリカケのいい音がしてたんでしょうね。掛田駅は、福島駅東口から福島交通バス掛田線で50分と便のいい場所ではありませんが、阿武急の保原駅からならバスで10分程度。本数もそこそこあるので、公共交通を利用しての訪問も可能なのが嬉しいところ。保原から掛田までの峠越えはかつて未舗装の山道で、路面電車が砂利飛ぶ道を土煙を上げて走ってたのだそうで。

この1115号車の旧・掛田駅への保存に関しては、福島交通の特設サイトにその詳細が掲載されています。

当時の貴重な福島の街の写真とともに、ご一読いただきたいところ。

そんな想いを胸に福島交通は再度、1115号車を引き取り改修工事を行ない、懐かしい運行当時の姿に復旧させました。

そして令和5年、同じく改修工事を行い、当時の姿を取り戻した福島交通掛田駅敷地内に、1115号車は再び戻ってきました。

(福島交通HPより:原文ママ)