(いくぜ、東北@東北新幹線はやぶさ49号)

GWからこちら、粛々と仕事に勤しみ、趣味の方は小商いはありましたがまあとりたてて何があるというもんでもないという感じの毎日。GWから夏休みの間、特に6月って元々祝日もないから何を目標に過ごしていけばいいのか分かんないところありますよね。ということで、土曜出勤の代休を使うことに決めたのが水曜日。どこに行こうか?と考えて、西かなあと思ったのだけど、どうも天気が悪そうだ。天気予報を見ると、仙台より北は天気がまあまあっぽい。じゃあ北かな。そう言えばこの時期、株主総会を控え6月30日期限の株主優待乗車証が安売りされる時期であったことを思い出し、横浜駅近くのチケ屋で2枚で4,000円のJREの優待乗車証をゲットし、その足で横浜駅のみどりの窓口へ。横浜〜新青森片道18,000円×2=36,000円から株主優待40%引きで10,790×2=21,580円。36,000円-21,580円+株主優待4,000円=10,420円のオトク。約29%の割引という、この時期の株乗の旨味である。

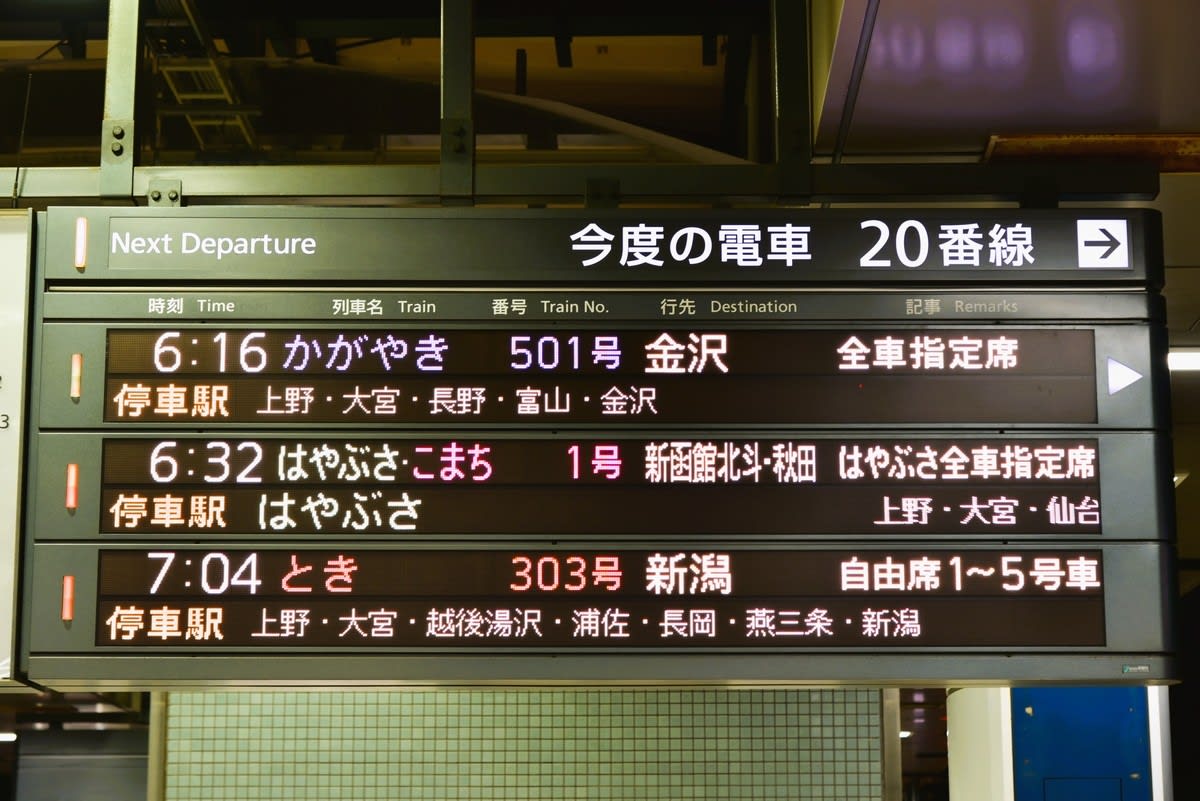

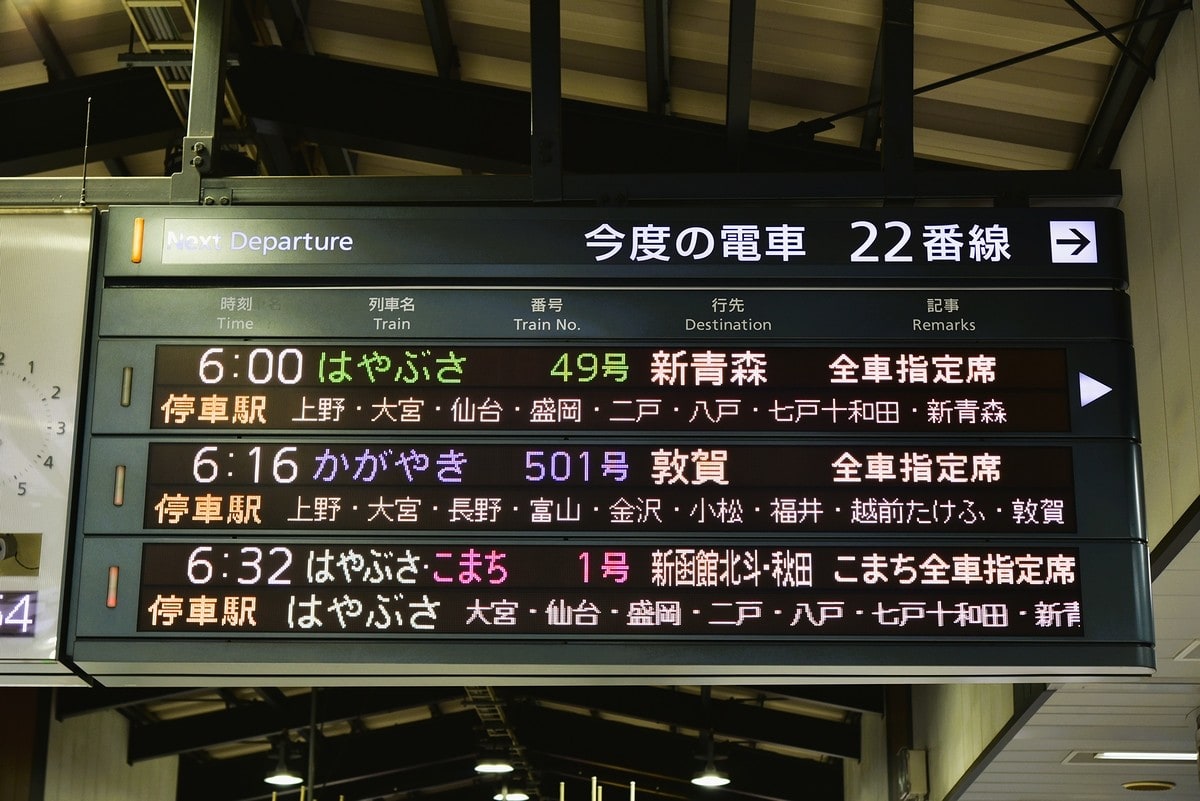

ホントは西に行く気分だったんよ。でも天気が悪そうだから北になった。行き先なんて最終的に決めるの前の日だし、決める理由がこんな具合なので、全くもって一人で出掛けるのが性に合っている。朝4時に家を出て、東京駅に到着したのは5時50分頃。そう言えば、新幹線に乗るのは2月に福井へ行った時以来である。あの時はかがやき501号の金沢行きだったけど、今は行き先も敦賀になっていて・・・今日はそれより一本前のはやぶさ49号新青森行き。週末を中心に仕立てられるE7系の臨時列車。東北新幹線に乗るのも相当久し振りな気がするな。昔はよく夏に東北一周なんかやってたけど、あん時は鍋カマ積んでクルマで行ってたし。

代休を使い、新幹線に乗って、一泊二日の旅行・・・とふと考えて、世の中。特にご家庭を持たれている方というのは、年間に何回くらい一人で泊りがけの旅行に行くものなのだろう。そもそも、旅行は家族で行くものであって、一人で行くもんでもないでしょう・・・という意見もありそうだ。そして、「タンスにゴン」じゃないけど、ある程度子供も大きくなったら休みの日に家にいられるよりも「亭主元気で留守がいい」みたいな感覚にもなったりするのかしら。そうであるならば、どんどん元気で留守にしたい今日この頃(笑)。まあそれにしても新幹線は速いね。特に速達タイプの停車駅の少ないヤツだからなおさら。ちょっとおにぎり食べてたら宇都宮をを過ぎているし、スマホいじくってたら福島を見落としたし、朝のトイレに並んでいる間に仙台だし。すっ飛んで行く東北の景色は、眺めているというよりは網膜の中を記号のように流れて行って、何回か北上川を渡って盛岡を過ぎたら轟々とトンネルだらけ。二戸八戸七戸十和田を過ぎたらあっという間に終点の新青森だった。

東京駅から3時間17分、はやぶさ49号は終点の新青森に到着。それこそ、国鉄時代は寝台特急はくつる・ゆうづるが一晩かけて走って来た北への鉄路を、ハヤブサの翼はあっという間に飛び越してしまう。ツルのスピードとハヤブサのスピードってどれくらい違うのかは分かりませんが、鉄道の場合は6時間くらいの短縮効果があるようです。新青森の駅、津軽海峡方面のアクセスを考慮して青森市街の西はずれに作られているのだが、駅の周辺は特段に何にもなくて、出来かけの新興住宅地みたいなだだっ広い空き地が目立つ。青森駅の、あの演歌の世界を煮占めたような「夜行列車・連絡船・酒と涙と男と女と別れと出会い」みたいなウエットな雰囲気は微塵もないけれど、これが北海道新幹線開通後の青森の新しい形なんだろう。なんかね、こっちもあっという間に着き過ぎて「ホントにここは青森なんかい?」とキツネにつままれたような気分になってしまうよね。移動速度に心が追い付いてないというか。

今回は、約5年ぶりの津軽の鉄道巡りもしたいけど、折角津軽に来たならばやっぱり温泉巡りもしたい。そうなると、やっぱり鉄道だけだとアクセスに時間がかかり過ぎてしまうので、株主優待券で浮いた分をそのままレンタカー代にぶち込みました。今回はスズキのSOLIOだった。ロールが大きい割にパワーねえなあ、という最近のコンパクトカーにありがちな乗り味でしたが、贅沢は言えません。ETCカードを忘れてしまったのは不覚だったが。