都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

花火の原形に「蜂火(のろし)」がある。これは古くからおもに信号として世界の各地で用いられていた。蜂(飛ぶ火)とは古代、外敵襲来などの異変を知らせるために、火を燃やし、煙を立てた施設。

紀元前211年、中国では秦の始皇帝が初めて中国全土を統一した。その始皇帝が北方の遊民族の侵入を防ぐために建設した万里の長城には、110mごとにとん台という烽火台がある。「烽(のろし )台」が設けられている。敵の侵入を後方の味方に知らせるためのもので、昼は煙の「のろし」を上げ、夜は薪を燃やして火をたいた。その薪に加えたのが、黒色火薬の主原料である硝石(硝酸カリウム)だったとみられています。

紀元前211年、中国では秦の始皇帝が初めて中国全土を統一した。その始皇帝が北方の遊民族の侵入を防ぐために建設した万里の長城には、110mごとにとん台という烽火台がある。「烽(のろし )台」が設けられている。敵の侵入を後方の味方に知らせるためのもので、昼は煙の「のろし」を上げ、夜は薪を燃やして火をたいた。その薪に加えたのが、黒色火薬の主原料である硝石(硝酸カリウム)だったとみられています。

黒色火薬は硝石75%硫黄15%木炭15%からなる最も古くから知られた火薬であり、花火にとって欠かすことのできないものだ。中国では、この硝石がたき火などに入ると、不思議な燃え方をすることが古くから知られていたということです。

5世紀の中国(魏晋)で硝石と硫黄と炭を交ぜると燃焼と爆発が起こりやすいことが発見され,火薬の発明となりました。

この頃は見て楽しむ花火というよりは音を出す爆竹、または、現在のロケット花火を大型にしたようなもので、適陣に打ち込んで、破砕または破壊するのが目的です。

この頃は見て楽しむ花火というよりは音を出す爆竹、または、現在のロケット花火を大型にしたようなもので、適陣に打ち込んで、破砕または破壊するのが目的です。

花火の発祥については,軍事利用に関わりが深かったためかあまり文献が残ってないそうですが,13世紀のイタリアに記録があるそうです。

![]() 日本へは15世紀に鉄砲などの火術とともに伝わり,当初は軍需用(鉄砲・大砲・狼煙用)に使用されましたが天下統一後に家康が三河の鉄砲隊に花火作りを命じて娯楽用の花火(三河花火)が発祥したのです。(火縄銃は西暦1543年種子島に伝えられた。)

日本へは15世紀に鉄砲などの火術とともに伝わり,当初は軍需用(鉄砲・大砲・狼煙用)に使用されましたが天下統一後に家康が三河の鉄砲隊に花火作りを命じて娯楽用の花火(三河花火)が発祥したのです。(火縄銃は西暦1543年種子島に伝えられた。)

徳川家康が慶長十八年(西暦1613年)八月に、駿府城でイギリスの使者と花火を見物している。花火はこの頃から、だんだんと人々の楽しむものとなったのです。

隅田川(江戸)の花火を発展させた立て者といえば、「鍵屋」「玉屋」の二大花火師でした。

原村

初代鍵屋は、大和の国は篠原(奈良県吉野郡〉の出身で、名を弥兵衛という。明暦年間(1655~57)、弥兵衛は志を立て故郷の篠<msnctyst w:st="on" addresslist="20:原村;" address="原村">

初代鍵屋は、大和の国は篠原(奈良県吉野郡〉の出身で、名を弥兵衛という。明暦年間(1655~57)、弥兵衛は志を立て故郷の篠<msnctyst w:st="on" addresslist="20:原村;" address="原村">

文化7年(西暦1810年)鍵屋の腕の良い番頭清七(『鍵屋伝![]()

![]() 書』)には新八とある)が暖簾を分けてもらい両国広小路吉川町に分家する。鍵屋は鍵屋稲荷を守護神としていました。

書』)には新八とある)が暖簾を分けてもらい両国広小路吉川町に分家する。鍵屋は鍵屋稲荷を守護神としていました。

その祠の前の狐の一方が鍵を、一方が擬宝珠(ぎぼし)の玉を持っていた。鍵屋は清七を分家させるときに、この玉を与えた。そのため清七は玉屋を名乗り、名前も市郎兵衛と改めたのです。

鍵屋・玉屋の時代になって、両国の川開き花火は、両国橋をはさんで上流を玉屋が下流を鍵屋が受け持つようになった。玉屋の人気は鍵屋をしのぐほど高かったのです。

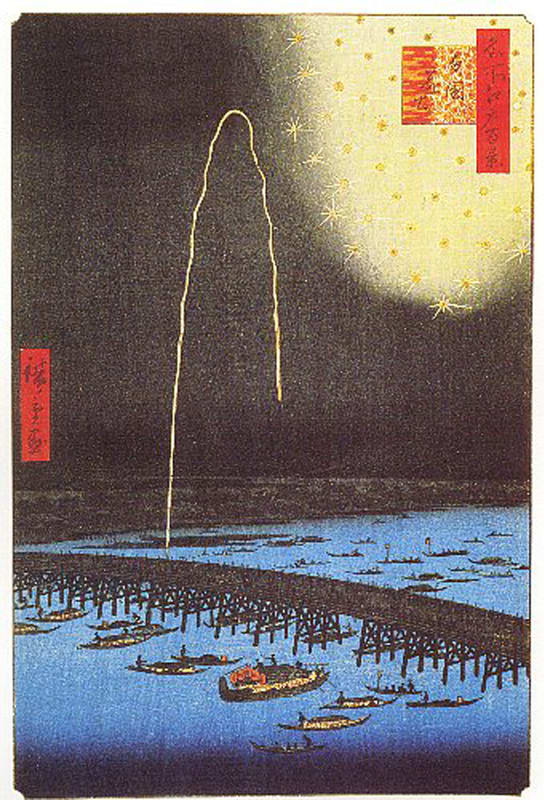

この頃から浮世絵の画題としても花火が多く登場するようになるが、もっぱら描かれているのは玉屋でした。花火技術も優れていたのでしょう。その証として、「橋の上、玉や玉やの声ばかりなぜに鍵やといわぬ情けなし」といった歌も残っているのです。

但し花火が今のように美しくなったのは燃焼時に強い光を発する塩素酸カリ(西暦1786年)、マグネシウム(西暦1860年)等が発見されて以降だそうです

十勝毎日新聞社が毎年、夏に主催する勝毎花火大会は全国有数の規模を誇り、道内はもとより、道外からも多数の観光客が訪れる夏の風物詩となっています。今年の第59回「勝毎花火大会」は、北海道帯広市・十勝川河川敷特設会場(十勝大橋下流400m付近)において、2009年8月13日午後7時30分から開催されます。

十勝毎日新聞社が毎年、夏に主催する勝毎花火大会は全国有数の規模を誇り、道内はもとより、道外からも多数の観光客が訪れる夏の風物詩となっています。今年の第59回「勝毎花火大会」は、北海道帯広市・十勝川河川敷特設会場(十勝大橋下流400m付近)において、2009年8月13日午後7時30分から開催されます。

フィナーレに主催者が提供する大会提供花火。錦冠(にしきかむろ)と呼ばれる花火が、夜空から黄金の雨のように降り注ぐ、感動の一瞬を見に来てください。

したっけ。