都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

主に煮物にされる「蕗(ふき)」は、「牛蒡(ごぼう)」と同様、日本だけで食べられている食材だって知っていましたか。

中国、朝鮮半島にも生えていますが、食用とはされていなません。一部地域では食べられているそうですが、それは日本軍が占領したときの名残だそうです。

「蕗(ふき)」に関する、こんな話があります。

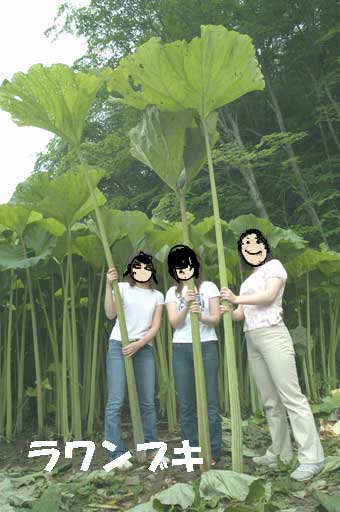

江戸時代後期の秋田藩主の佐竹義和(よしまさ)[1775~1815]が、江戸で「秋田藩では蕗を傘代わりに使う」と自慢したところ、他藩の殿さまたちに笑われてしまったそうです。

すると、その話を聞いた領民が山野を探索し、背丈が2メートルもある巨大な蕗を見つけて江戸へ送ったそうです。

それをきっかけに巨大な「秋田蕗」の存在が広く知られるようになったということです。

北海道足寄町螺湾地区にも同じように巨大な「螺湾蕗(らわんぶき)」という巨大な蕗があります。これも十分傘になります。

北海道足寄町螺湾地区にも同じように巨大な「螺湾蕗(らわんぶき)」という巨大な蕗があります。これも十分傘になります。

その場合、雨除けとなる部分は葉っぱですが、では傘の柄になる部分は、蕗のどこにあたるか知っていますか。

たいていの人は「茎」と答えると思います。通常食べている部分を茎だと思っている人が大部分だとお思います。

昨日も、吹きの語源の一説が、「ハヒログキ(葉広茎)」や「ヒロハグキ(広葉茎)」だと書きました。

昨日も、吹きの語源の一説が、「ハヒログキ(葉広茎)」や「ヒロハグキ(広葉茎)」だと書きました。

しかし、食用にしているのは、「葉柄(ようへい)」とよばれる」葉の一部なのです。

茎は「根茎(こんけい)」よばれ、土のなかで横向きに伸びています。フキを収穫するさいには、根茎が有害であるため、その根茎の部分をちぎって出荷されていいます。

茎は「根茎(こんけい)」よばれ、土のなかで横向きに伸びています。フキを収穫するさいには、根茎が有害であるため、その根茎の部分をちぎって出荷されていいます。

ちなみに、雪解けの早春、土手や野原に顔をだす「蕗の薹(ふきのとう)」は、フキの葉に先だってあらわれる花のつぼみです。「蕗の薹」が大きくなって「蕗」になるわけではありません。

菜の花、ウド、フキなど、ちょっと苦味のある春野菜は、冬の間になまった体に刺激を与え、元気にしてくれるそうです。

したっけ。