都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

いやいや困ったなー。本来オレはデブショウでな。わざわざ金払って疲れに行くなんてこたあでぇ嫌いなんだ 。

。

それにオレは女性 もうらやむ柔肌で、日差しに

もうらやむ柔肌で、日差しに 焼かれると真っ赤かになっちまう。こいつぁっ辛ぇーよ。なんたって、全身火傷状態だ。服を着るのも痛い、動くのも痛い、まして風呂

焼かれると真っ赤かになっちまう。こいつぁっ辛ぇーよ。なんたって、全身火傷状態だ。服を着るのも痛い、動くのも痛い、まして風呂 に入ろうもんなら飛び上がっちまうてぇしろものだ。この肌のおかげで、一週間もすりゃあ蛇の脱皮状態だよ。

に入ろうもんなら飛び上がっちまうてぇしろものだ。この肌のおかげで、一週間もすりゃあ蛇の脱皮状態だよ。

だから、屋外で海水浴 なんてこたあ考えられねえ

なんてこたあ考えられねえ 。

。

それじゃあ、消去法でプールだな。それも屋根のある屋内プールだ。だけどこんなオヤジが、プールでボサーっとしてたら、「どこ見てんのよーっ! 」って怒鳴られそうだし・・・。泳いだら疲れるし・・・。じっとしてたら、どうしてもそっちのほうに目線は行くだろうし・・・。

」って怒鳴られそうだし・・・。泳いだら疲れるし・・・。じっとしてたら、どうしてもそっちのほうに目線は行くだろうし・・・。

まっ、水中歩行でもして、お姉ちゃんをちらちら見てる ってのが関の山だ。いやらしい

ってのが関の山だ。いやらしい だって?見ないほうが不自然だろーよ!

だって?見ないほうが不自然だろーよ!

そんな訳で、やむなく「室内プール」ってとこだな 。

。

したっけ。

一点張り:がむしゃらに同じ目に賭け続けることが語源。主張を変えない。

裏目に出る:サイコロの一つの面とその裏側にあたる面との関係は、奇数と偶数の関係になっ ています。それで裏の目が出ることで、失敗するとなったのです。

ています。それで裏の目が出ることで、失敗するとなったのです。

オイチョカブ:オイチョはスペイン語で八、カブは九のことです。

一を ちんけ、うんけ、うんすん、いんけつ

二を 二寸、二ぞう

三を 三寸、三太、三太郎

四を 四寸、よつや

五を 五寸、ごけ

六を 六方、六けん、ろっぽ

七を 七軒、なきや、なき

八を 追帳、おいちょ、八太郎

九を かぶ、かお

十を ぶた

「かぶ」が一番よくて、1の「いんけつ」などはとても勝てない数字であります。ここから転じて、つ いていない場合、運の悪い者を「いんけつ」だと言う場合があるのです。

いていない場合、運の悪い者を「いんけつ」だと言う場合があるのです。

一か八か:もともとサイコロ賭博で使われていた隠語で、「一」は「丁」、「八」は「半」を意味し(丁・半の漢字の上部に一と八が書かれている「隠れている」ため)、丁か半か一挙に勝敗を決することをいったのです。

思うつぼ:つぼ」は「壺」で、片肌ぬいでサイコロをふる、イキなお兄さんでおなじみのあの賭博用具でサイコロを入れてふる壷のこと。「思うつぼ」とは、壺の中のサイコロの目が思いどおりに出たときのことを「思うつぼ」になったといったことから言い出されました。

三下:三下奴の略で、もともとは博打打の最下位の者や目が出そうにない者をいった(三下野郎ともいう)。これはサイコロの目が3以下の場合、勝てる見込みがないことによるものです。

四の五の:『一か八か』の対語として生まれた言葉で、サイコロの四と五の目の形が似ていたことから丁・半のどちらか選ぶか迷っているさまを意味しています。

タメ口:「タメ」とはもともと「同目(ゾロ目)」を意味する博打用語です。転じて、対等の口を利くという意味になったのです。

テラ銭:「寺銭」と書きます。江戸時代には賭場を開くのに寺院が場所を提供していました。お寺 に支払う「ショバ代」です。これも賭博用語なのですが、その名残です。

に支払う「ショバ代」です。これも賭博用語なのですが、その名残です。

当時、寺院は寺社奉行の管轄で、町奉行に対しては治外法権的な立場にありました。そのため、賭場を聞いていることがわかっていても、簡単には町奉行が手入れをすることができなかったのです。

どうせこの世は一天地六:サイコロの面はそれぞれ方位を表します。一天地六、南三北四、東

五西二。

五西二。

ピンキリ:ピンとはポルトガル語で点を意味する「pinta」からきたもので、賭博用語で数字の1を意味しています。キリは、ポルトガル語の「crut」(十字架)に由来し転じて10のこと、あるいは、「限(きり)」に由来する。「キリ」は十二月の「桐」とする説もあります。「シッピン、クッピン」などといいながら、花札をやっていましたよね。ここから派生して、終わりの無いことを「きりがない」というのです。

ぼんくら:「盆暗」と書く。盆の中のサイコロを見通す能力に暗く、負けてばかりいる人のことをいったのです。

おまけの雑学(賭博用語ではありませんが・・・)

足を洗う:仏教用語で、裸足で修行に歩いた僧が寺に帰り、汚れた足を洗うことで、俗世の煩悩を洗い清めたことから、悪行から正業につくことに、この言葉が使われるようになったようです。

ショバ代:「ショバ」とは「所場」と書けばわかる通り、「場所」の倒置語である(倒置語とはひっくり返した言葉)。ショバは的屋の隠語で、単純に「場所」「席」という意味もあるが、主に「稼ぎ場所」という意を含んで使われています。

ダフ屋:コンサートやスポーツの試合など、需要が見込まれる人気のチケットを転売目的で購入し、会場付近でチケットが取れなかった人に高値販売して儲ける人やそういった業者をさします。ちなみにダフ屋の「ダフ」は入場券を意味する「札(ふだ))」の倒語です。

手を染める:「染める」は、元々「初(そ)める」だと言います。「物事をしはじめる」意の「手始め(てはじめ)」が「手初め(てはじめ)」になり、それが「手を初(そ)める」となり、さらに「手を染める」と変化したのではないかといわれています。

ドン:イタリア・スペイン語の敬称(英語の"Mr.")"don"からきたカタカナ語で「首領」「ボス」といった意味で使われます。

みかじめ料:暴力団の縄張り内にある風俗店や飲食店から毎月受け取る金品をいう。“みかぎり”は「見ケ〆」と書き、取り締まることや監督することという意味であり、みかぎり料は監督代=見張り、用心棒代として授受される金品ということになります。

したっけ。

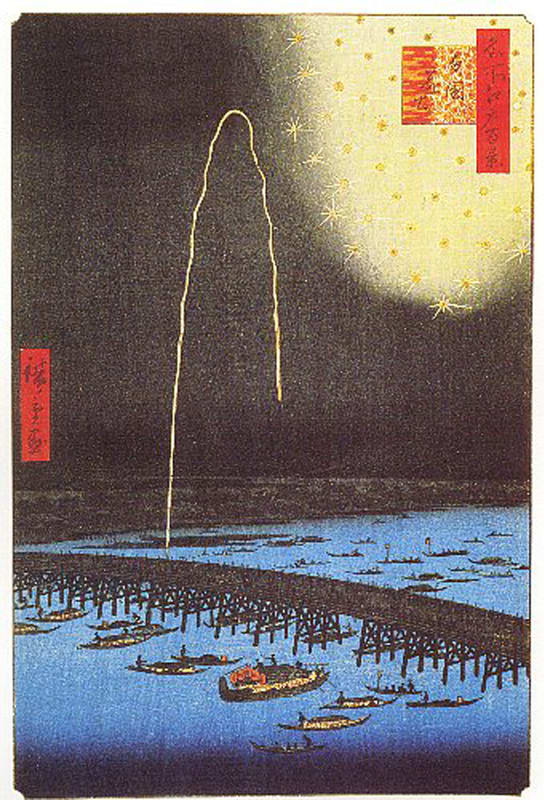

花火の原形に「蜂火(のろし)」がある。これは古くからおもに信号として世界の各地で用いられていた。蜂(飛ぶ火)とは古代、外敵襲来などの異変を知らせるために、火を燃やし、煙を立てた施設。

紀元前211年、中国では秦の始皇帝が初めて中国全土を統一した。その始皇帝が北方の遊民族の侵入を防ぐために建設した万里の長城には、110mごとにとん台という烽火台がある。「烽(のろし )台」が設けられている。敵の侵入を後方の味方に知らせるためのもので、昼は煙の「のろし」を上げ、夜は薪を燃やして火をたいた。その薪に加えたのが、黒色火薬の主原料である硝石(硝酸カリウム)だったとみられています。

紀元前211年、中国では秦の始皇帝が初めて中国全土を統一した。その始皇帝が北方の遊民族の侵入を防ぐために建設した万里の長城には、110mごとにとん台という烽火台がある。「烽(のろし )台」が設けられている。敵の侵入を後方の味方に知らせるためのもので、昼は煙の「のろし」を上げ、夜は薪を燃やして火をたいた。その薪に加えたのが、黒色火薬の主原料である硝石(硝酸カリウム)だったとみられています。

黒色火薬は硝石75%硫黄15%木炭15%からなる最も古くから知られた火薬であり、花火にとって欠かすことのできないものだ。中国では、この硝石がたき火などに入ると、不思議な燃え方をすることが古くから知られていたということです。

5世紀の中国(魏晋)で硝石と硫黄と炭を交ぜると燃焼と爆発が起こりやすいことが発見され,火薬の発明となりました。

この頃は見て楽しむ花火というよりは音を出す爆竹、または、現在のロケット花火を大型にしたようなもので、適陣に打ち込んで、破砕または破壊するのが目的です。

この頃は見て楽しむ花火というよりは音を出す爆竹、または、現在のロケット花火を大型にしたようなもので、適陣に打ち込んで、破砕または破壊するのが目的です。

花火の発祥については,軍事利用に関わりが深かったためかあまり文献が残ってないそうですが,13世紀のイタリアに記録があるそうです。

![]() 日本へは15世紀に鉄砲などの火術とともに伝わり,当初は軍需用(鉄砲・大砲・狼煙用)に使用されましたが天下統一後に家康が三河の鉄砲隊に花火作りを命じて娯楽用の花火(三河花火)が発祥したのです。(火縄銃は西暦1543年種子島に伝えられた。)

日本へは15世紀に鉄砲などの火術とともに伝わり,当初は軍需用(鉄砲・大砲・狼煙用)に使用されましたが天下統一後に家康が三河の鉄砲隊に花火作りを命じて娯楽用の花火(三河花火)が発祥したのです。(火縄銃は西暦1543年種子島に伝えられた。)

徳川家康が慶長十八年(西暦1613年)八月に、駿府城でイギリスの使者と花火を見物している。花火はこの頃から、だんだんと人々の楽しむものとなったのです。

隅田川(江戸)の花火を発展させた立て者といえば、「鍵屋」「玉屋」の二大花火師でした。

原村

初代鍵屋は、大和の国は篠原(奈良県吉野郡〉の出身で、名を弥兵衛という。明暦年間(1655~57)、弥兵衛は志を立て故郷の篠<msnctyst w:st="on" addresslist="20:原村;" address="原村">

初代鍵屋は、大和の国は篠原(奈良県吉野郡〉の出身で、名を弥兵衛という。明暦年間(1655~57)、弥兵衛は志を立て故郷の篠<msnctyst w:st="on" addresslist="20:原村;" address="原村">

文化7年(西暦1810年)鍵屋の腕の良い番頭清七(『鍵屋伝![]()

![]() 書』)には新八とある)が暖簾を分けてもらい両国広小路吉川町に分家する。鍵屋は鍵屋稲荷を守護神としていました。

書』)には新八とある)が暖簾を分けてもらい両国広小路吉川町に分家する。鍵屋は鍵屋稲荷を守護神としていました。

その祠の前の狐の一方が鍵を、一方が擬宝珠(ぎぼし)の玉を持っていた。鍵屋は清七を分家させるときに、この玉を与えた。そのため清七は玉屋を名乗り、名前も市郎兵衛と改めたのです。

鍵屋・玉屋の時代になって、両国の川開き花火は、両国橋をはさんで上流を玉屋が下流を鍵屋が受け持つようになった。玉屋の人気は鍵屋をしのぐほど高かったのです。

この頃から浮世絵の画題としても花火が多く登場するようになるが、もっぱら描かれているのは玉屋でした。花火技術も優れていたのでしょう。その証として、「橋の上、玉や玉やの声ばかりなぜに鍵やといわぬ情けなし」といった歌も残っているのです。

但し花火が今のように美しくなったのは燃焼時に強い光を発する塩素酸カリ(西暦1786年)、マグネシウム(西暦1860年)等が発見されて以降だそうです

十勝毎日新聞社が毎年、夏に主催する勝毎花火大会は全国有数の規模を誇り、道内はもとより、道外からも多数の観光客が訪れる夏の風物詩となっています。今年の第59回「勝毎花火大会」は、北海道帯広市・十勝川河川敷特設会場(十勝大橋下流400m付近)において、2009年8月13日午後7時30分から開催されます。

十勝毎日新聞社が毎年、夏に主催する勝毎花火大会は全国有数の規模を誇り、道内はもとより、道外からも多数の観光客が訪れる夏の風物詩となっています。今年の第59回「勝毎花火大会」は、北海道帯広市・十勝川河川敷特設会場(十勝大橋下流400m付近)において、2009年8月13日午後7時30分から開催されます。

フィナーレに主催者が提供する大会提供花火。錦冠(にしきかむろ)と呼ばれる花火が、夜空から黄金の雨のように降り注ぐ、感動の一瞬を見に来てください。

したっけ。

「平安貴族/牛車」のブログに書いた[盛塩」の起源の説の中にとんでもない説がありましたので紹介しておきましょう。

盛塩の起源が主に京都に残る風習から、妖怪「ぬらりひょん」説というのがあります。「ぬらりひょん」というのは何をしているのかよくわからない妖怪です。ただ妖怪の親玉として解説されています。

盛塩の起源が主に京都に残る風習から、妖怪「ぬらりひょん」説というのがあります。「ぬらりひょん」というのは何をしているのかよくわからない妖怪です。ただ妖怪の親玉として解説されています。

そして「ぬらりひょん」は実は「なめくじ」の妖怪だというのです。なめくじの妖怪が玄関から入るのを避けるために塩を盛るというのです。

どうです。凄いでしょう。凄すぎて、可笑しいくらいです。

「ぬらりひょん」は、日本の妖怪。漢字表記は「滑瓢」とされています。また「ぬうりひょん」ともいわれています。古典の妖怪画に老人姿で描かれたものと、岡山県に海坊主の一種として 伝承されているものがあります。

伝承されているものがあります。

名称の「ぬらり」は滑らかな意味、「ひょん」は奇妙な物や思いがけない意味を表し、転じて「ぬらりひょん」となったのです。ですから「ぬらりひょん」は、ぬらりくらりとつかみどころのない妖怪といわれています。浮世草子「好色敗毒散」には、顔のない鯰のような妖怪が描かれています。

『その形「ぬらりひょん」として、たとえば鯰に目口もないようなるもの、あれこそ嘘の精なれ』と述べられており、瓢箪鯰のようにとらえどころのない妖怪ということです。

『その形「ぬらりひょん」として、たとえば鯰に目口もないようなるもの、あれこそ嘘の精なれ』と述べられており、瓢箪鯰のようにとらえどころのない妖怪ということです。

または「のっぺらぼう」の一種とする解釈もあります。

したっけ。

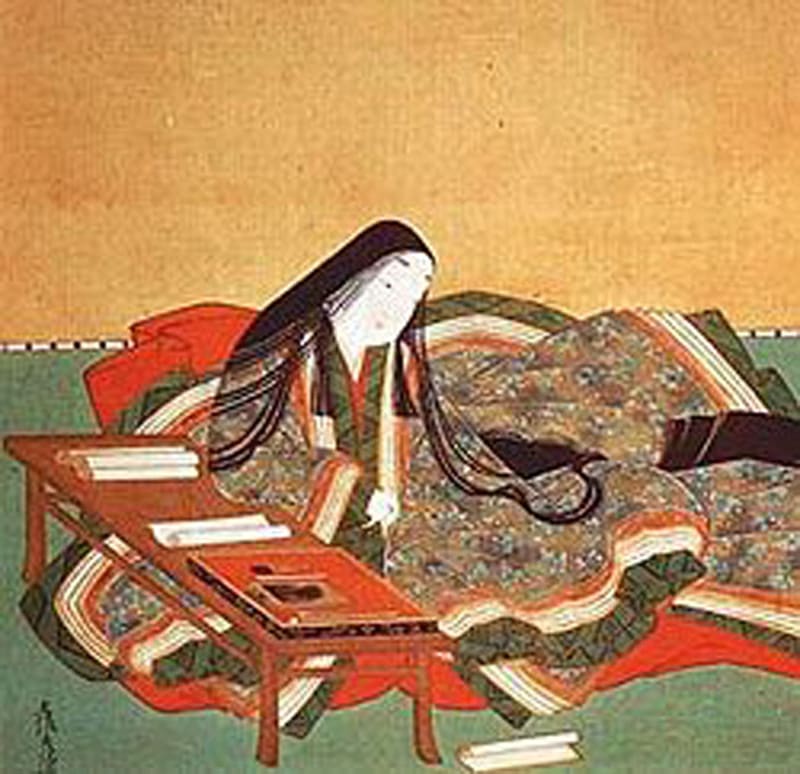

平安期の婚姻形式は、通い婚でした。正室・側室(愛人)を持っていたのです。貴族の男性が、牛車(ぎっしゃ)に乗って複数の女性の住む家に通っていました。男性は牛車に乗り「今日は何処で過ごそうか」と、正室・側室廻るのです。

平安期の婚姻形式は、通い婚でした。正室・側室(愛人)を持っていたのです。貴族の男性が、牛車(ぎっしゃ)に乗って複数の女性の住む家に通っていました。男性は牛車に乗り「今日は何処で過ごそうか」と、正室・側室廻るのです。

男性を待つ身としては「どうか今宵はお立ち寄り願いたい、どうしたらあの牛車を止める事が出来るのか?何か良い方策はないものか?」と考えたのです。この時点で女の戦いは始まっていたのです。女の戦いは「大奥」に始まったわけではありません。

牛は塩の前では必ず立ち止まるという習性があります。今でも牛屋には塩の塊・岩塩が置いてあります。

牛は塩の前では必ず立ち止まるという習性があります。今でも牛屋には塩の塊・岩塩が置いてあります。

側室は屋敷の玄関先に牛の好物の塩を盛ってみたのです。すると、ものの見事に牛車は立ち止まったのです。作戦は 大成功です。「将を射んとすれば馬を撃て、殿方を得んとすれば塩を盛れ」というところでしょうか。

大成功です。「将を射んとすれば馬を撃て、殿方を得んとすれば塩を盛れ」というところでしょうか。

牛が動かなくなってどうしようもないので、男性は、その屋敷の女性のもと  に・・・。側室の女性は見事男性の寵愛を受けたというわけです。

に・・・。側室の女性は見事男性の寵愛を受けたというわけです。

着物の「袖が長いわけ」は、通い婚ですから、男性をお迎えした側室はお見送りしなければなりません。ここでも女性は考えました。楽しく過ごしたひとときが大変名残り惜しく、男性に毎日でも逢瀬を願いたい、また来て頂きたい。そんな切ない想いを「さようなら」と短い袖で小さく手を振るよりは、長い袖で大きく振った方が、想いはより一層強く伝わるのではないか。そんな想いを伝える為に袖は次第に丈が長くなっていったのです。

この「振る袖」が「振袖」の語源だったのです。

和泉式部は多くの恋愛をした情熱的な歌人であった。生没年は未詳。

『百人一首』では、以下の歌が収められている。

あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな

(生きてはいけないわ。死んでしまうだろうあの世への思い出に、もう一度あなたとの逢瀬をもちたいわ…。)

「和泉式部日記」 の中には、迎えに来た殿方と出かけ、牛車の中で一晩を過ごしたという記述があります。今で言えばカーセックスというところでしょうか。

女性の地位

中宮(ちゅうぐう=皇后)になると臣下から離れ皇族の扱いになります。

又、中宮職という世話するための役所もできました。

この中宮は「女御」の中から立后して后の地位に登ったのです。

女御(にょうご)は入内の際に、「女御宣下」があり従四位以上の位が与えられます。

女御として入内するには、父親が大臣である事が条件です。(父親が大納言でも女御になっているケースもありました。)

又、平安末期の院政の時代になると、入内しなくても上皇(院)の子供生んだ女房が女御になっていたりしています。

更衣(こうい)。子供を生めば「御息所(みやすどころ)」と呼ばれました。時代が下ると段々この地位はなくなっていきます。

ここまでが、天皇の寝所でのお勤めを行えるのです。ですから、ここまでの女性は、「大奥」並みのバトルが会ったことが、想像されます。

女官

「尚侍(しょうじ)」で従三位の位を持っています。

その下が「内侍(ないし)」でここまでは高級女官です。

女房(にょうぼう)と呼ばれるのは、中宮や女御の私的使用人の女性に対してです。 (紫式部や清少納言などが有名)

(紫式部や清少納言などが有名)

女官ではありませんので、無位無官が普通です。

女房の中にも、上臈・中臈・下臈とランクがありました。

牛車(ぎっしゃ)とは、主に平安時代、牛にひかせた貴人用の車。屋形の部分に豪華な装飾を凝らしたものが多く、唐庇(からびさし)の車・糸毛の車・檳榔毛(びろうげ)の車・網代(あじろ)の車・八葉の車・御所車などがあり、位階や公用・私用の別によって乗る車の種類が定められていた。

牛車(ぎゅうしゃ)と呼ぶときは、荷物を引かせる車のことです。

牛飼童 (うしかいわらし)牛車に付き添って牛の世話をする者で、「牛飼」「牛童」ともいう。「枕草子」に「牛飼ひは、大きにて、髪あららかなるが」とあるように、成人後も烏帽子(えぼし)は被らず、老齢になっても童髪である垂髪(すいはつ)のままでいるために、童名で呼ぶのが通例であったのです。

牛飼童 (うしかいわらし)牛車に付き添って牛の世話をする者で、「牛飼」「牛童」ともいう。「枕草子」に「牛飼ひは、大きにて、髪あららかなるが」とあるように、成人後も烏帽子(えぼし)は被らず、老齢になっても童髪である垂髪(すいはつ)のままでいるために、童名で呼ぶのが通例であったのです。

乗り物の一種で、二本の轅(ながえ)の上に屋形を作り付け、大勢の人が担いで、人を乗せて運ぶものです。

大宝令(701年)では、輿(こし)は天皇のみの料(乗り物)とされましたが、皇后や斎王も用いられることもありました。この制度は平安時代になっても変わりませんでしたが、平安時代末には上皇、親王、公卿等も乗るようになりました。

天皇御料の輿(こし)には、身分によって、鳳輦(ほうれん)、葱花輦(そうかれん)、腰輿(たごし)の3つがありました。

つまり、高級官僚は人手を使う「輿(こし)」に乗り、下級官僚は人を雇えないので、牛車(ぎっしゃ)を使っていたのです。

紫式部や清少納言などは下級官僚であったために、自由に出歩き、地方転勤などもありました。そうして見聞を広め、女流文学を生み出したのです。当時は通い婚(夜這い)のため、フリーセックスにちかいものだったようです。この下級官僚たちの日常こそが彼女たちの文学のネタだったのです。

おまけの雑学

料亭など玄関先に塩を盛ってあるのは清める意味もありますが、男性客の足を止め、店に立ち寄らせるという、平安女性と同じ意味なのです。盛塩の風習は平安時代以降廃れましたが、花街の中で受け継がれ、現在に至っているのです。

したっけ。

十二単は正装で、何かの行事ときにしか着用はしていませんでした。いつも着用していた訳ではありません。

ただ、とんでもない運動不足だったのは事実です。食事も一見華やかに見えて、その栄養面は最悪でした。

また、入浴する習慣自体が貴族の間にはなかったので、極めて不潔。病気になったときに水蒸気浴するぐらいです。髪の毛だって五ヶ月に一回、それも毛先をちょっと米糠で洗うぐらいだったと言います。体や髪の毛を洗えない事は、当時の女性の感覚でも苦痛だったようですし、この辺の事情が香の発達した理由でもあるのです。

不潔さ故に、皮膚病も多く、死因の7割以上が結核で、平均寿命は庶民より低かったようです。

華やかなのは見た目だけで、平安貴族の生活は本当に伝えられるような優雅な生活ではなかったようです。

貴族の箱入り娘なんて運動なんてしないし、家事もしないから体が弱いのは当たり前です。そこに総重量何十キロもある着物を着せられているのです。動けないのはあたりまえというものです。更に女性は家族以外に顔を見られてはいけないので、奥の日差しが当たらないところに住んでいたのです。そうしておくことで、女性を軟禁状態にしていたのですね。女性は着物という鎖に繋がれていたという訳です。

貴族の箱入り娘なんて運動なんてしないし、家事もしないから体が弱いのは当たり前です。そこに総重量何十キロもある着物を着せられているのです。動けないのはあたりまえというものです。更に女性は家族以外に顔を見られてはいけないので、奥の日差しが当たらないところに住んでいたのです。そうしておくことで、女性を軟禁状態にしていたのですね。女性は着物という鎖に繋がれていたという訳です。

動くのには不便でも、侍女が何人もいるので、普通に生活は出来ます。全部侍女に命令していたのですから。

扇は熱いから仰ぐという目的で使われるのではなく、「白粉(おしろい)」のためなのであります。平安美人の最大の敵は「白粉が剥げ落ちること」だったのです。

だから御殿の廊下なんかを歩く時、おもしろいものを見ちゃって笑わないように扇で顔を隠していたのです。

例えば、向こうから歩いてくる女性の書いたマユゲが落ちていたりすると、「白粉」に命をかけている女性にとっては笑いたくなる光景なのです。そんなものを見て自分が笑ってしまったら自分も「白粉」がはげるので、見ないように・・・と扇で顔を隠していたのです。流行っている化粧は、眉毛を全部抜き、額の上にちょこんと書きます。眉と眉の間はなるべく離して書くのが鉄則だったのです。

ですから、平安時代の美女は大口をあけて「わはは」と笑うことはなく、口の先を軽くあけて「ホホ・・・・」と笑うだけでした。いわゆる、おちょぼ口です。

女性は人前で笑わないので、上品イメージがつきましたが!実は笑いたくても笑えなかったのです。それは厚く塗りたくってある白粉が、笑うと剥がれてしまうので、笑いたくても笑えなかったのです。

それは男性も同じで、だから、口をなるべく開けない公家言葉「・・・・でおじゃる」などという変 な言葉が生まれたのです。

なんか、大変というか、可笑しいですよね。

平安美人といえば、なにやら雅でいい香りがしてきそうでありますが、実際は化け物のようでありました。

貴族の娘は外出もほとんどしませんでした。そのため不健康で、さらに食べ物も今と違い全てが欠乏 栄養失調気味で顔がむくんでいたのです。ほとんどの貴族が皮膚病と脚気に悩まされていたといいます。

貴族の娘は外出もほとんどしませんでした。そのため不健康で、さらに食べ物も今と違い全てが欠乏 栄養失調気味で顔がむくんでいたのです。ほとんどの貴族が皮膚病と脚気に悩まされていたといいます。

平安美人といえば、下膨れのぽっちゃりとしたイメージですが、栄養失調とは驚きです。

顔を真っ白く塗るのは男性が夜やってくるとき、いかにはかなげに青白く見せるためでもあったのです。象牙のベラにたんまりつけた「白粉」をべったりと塗り、更にお歯黒で、髪の毛も生まれて一度も切らないので七メートルくらいはあったのです。髪の毛は洗わないで伸ばしっぱなし、痒かったでしょうね。臭かったでしょうね。

顔を真っ白く塗るのは男性が夜やってくるとき、いかにはかなげに青白く見せるためでもあったのです。象牙のベラにたんまりつけた「白粉」をべったりと塗り、更にお歯黒で、髪の毛も生まれて一度も切らないので七メートルくらいはあったのです。髪の毛は洗わないで伸ばしっぱなし、痒かったでしょうね。臭かったでしょうね。

薄げ、禿げの女性はカツラを使用していました。今のような人工毛髪などありませんから、カツラは行き倒れの女性から切り取ったもので作られました。生え際OKとはいかなかったでしょうね。

女性が正装(十二単)のときにもたれる扇を衵扇(あこめおうぎ)といいます。(上)

檜扇(ひおうぎ)とは、男性が宮中で用いられた木製の扇のこと。(下)

どのように違うのかは分かりません。どなたか知っている方、教えてください。

どうです、みなさん!平安貴族のイメージ変わってしまったんじゃないですか。

したっけ。

日本でトイレは、水が豊富だったせいか、神代の昔から「小川の上に板を渡し、その上にまたがって用をたす」という一種の水洗トイレのようになっていました。

やがて、そこに簡単な小屋を掛けて、周囲の視線をさえぎるといったトイレの原型が誕生します。

トイレの昔の呼び方「厠(かわや)」は、川の上の小屋「川屋」からきている・・・というのが一般的な語源です。

もう一つ、なぜか、トイレは北東=鬼門の方角に造られる事が多く、家の北側にあるので「側屋」が「厠」になったとも言われています。

日本で独立したトイレが登場してくるのは、書院造り(武家住宅の建物全体の様式)になって からです。それまでは川に流していたようです。「水に流す」という言葉の語源かもしれませんね。したがって、歴代の宮殿跡を発掘しても、トイレ跡と思われるものはないそうです。

日本で独立したトイレが登場してくるのは、書院造り(武家住宅の建物全体の様式)になって からです。それまでは川に流していたようです。「水に流す」という言葉の語源かもしれませんね。したがって、歴代の宮殿跡を発掘しても、トイレ跡と思われるものはないそうです。

平安時代、寝殿造りに暮らす貴族たちは、「樋殿(ひどの)」と

平安時代、寝殿造りに暮らす貴族たちは、「樋殿(ひどの)」と 呼ばれる空間に、屏風(びょうぶ)や几帳(きちょう)、御簾(みす)などで間仕切りをして、ここに樋箱(ひばこ) 、と呼ばれる、長方形の箱の底に砂を敷きつめたものに用を足しました。樋とは、雨水を流す樋(とい)のことです。清箱(しのはこ)とも呼ばれていました。十二単(じゅうにひとえ)を着た姫たちが用を足すときは、侍従たちの手も借りて大変だったようです

呼ばれる空間に、屏風(びょうぶ)や几帳(きちょう)、御簾(みす)などで間仕切りをして、ここに樋箱(ひばこ) 、と呼ばれる、長方形の箱の底に砂を敷きつめたものに用を足しました。樋とは、雨水を流す樋(とい)のことです。清箱(しのはこ)とも呼ばれていました。十二単(じゅうにひとえ)を着た姫たちが用を足すときは、侍従たちの手も借りて大変だったようです

平安時代の貴族社会では、朝になるとその中身を野ツボのような所や鴨川に捨てに行ったのだそうです。

その係りのことを「樋洗(ひすまし)」といいます。「樋洗童(ひすましわらし)」とも言われた下級女官です。

樋箱(ひばこ)は、いってみれば携帯トイレ」ですから、昼間は片付けておき、夜になると寝所に持ってきたわけです。用がすむと蓋(ふた)をしてそのまま置いておくのだそうです。ですから、どうしても部屋が臭くなります。そこで、その臭いをまぎらわすために「香」を焚くのです。

衣類には香りを含ませ、部屋にも香を焚く貴族たちの暮らし。一見優雅に思える貴族たちの暮らし。しかし入浴は五ヶ月に一度という平安時代、香りがなくてはいられなかったのでしょう。

唐様にならった香りの文化が、舶来の香料でオリジナルの香りを調合して感覚の良さをしのばすといった、貴族たちのたしなみのひとつともなりました。

平安貴族の女性は、家族以外の男性に姿を見られてはなりませんでした。部屋も屋敷の奥にあり日差しの入らない薄暗いものでした。めったに外出せず、男性と話す時も御簾(みす)ごし。逢瀬は日が暮れてからなので、男性は相手の女性を手触りや匂いで感じとりました。このためもあって香りの文化が発達し、衣に焚き染められた薫香(くんこう)から、身分や品、センスのよさなどを互いに感じとったのです。

平安貴族の女性は、家族以外の男性に姿を見られてはなりませんでした。部屋も屋敷の奥にあり日差しの入らない薄暗いものでした。めったに外出せず、男性と話す時も御簾(みす)ごし。逢瀬は日が暮れてからなので、男性は相手の女性を手触りや匂いで感じとりました。このためもあって香りの文化が発達し、衣に焚き染められた薫香(くんこう)から、身分や品、センスのよさなどを互いに感じとったのです。

つまり、香を焚き染める習慣は「優雅」の演出と言うよりも必要に迫られていたのです。宮中では、この習慣は明治天皇の東京遷都(せんと)まで続いていたと言われます。

つまり、香を焚き染める習慣は「優雅」の演出と言うよりも必要に迫られていたのです。宮中では、この習慣は明治天皇の東京遷都(せんと)まで続いていたと言われます。

「宇治拾遺物語」には平安京四条北の小路が糞まみれであったために「糞小路」と呼ばれたと書いてある。それではあまりに直接的すぎると、鳥羽天皇は「錦小路」にあらためさせたのだそうです。色が同じだからって理由だそうです。あんまりですよね。

京の都の一般庶民も、糞小路のようなある程度定められた場所で用を足していたようです。近所の人には、大迷惑です。憤慨(糞害)しなかったのでしょうか。

おまけの雑学

フランスでもブルボン王朝の頃、盛んに香水を振りまいたり、香を焚いたりしたようですが、それも臭いのをまぎらわすのが目的だったのだそうです。宮殿にはトイレがありませんので、「おまる」のような便器で用を足していたのです。あの大きく裾が広がったスカートは、中に「おまる」を入れるためなのです。もちろん、おパンツなどというものは穿いていません。夜はベッドの下の引き出しに、便器を入れておいたのです。

フランスでは、汚物を窓から道路に捨てていました。だから、道路は石畳で坂になっていたのです。雨が降ると川に流れるようになっていました。どこの貴族もやることは同じだったのですね。

本日は臭い話で申し訳ありません。これを読んで下さいましたみなさまに、運がつきますように・・・。

したっけ。

「やれ打つな 蝿(はえ)が手を摺り 足をする」

-[1763-1827] 江戸後期の俳人 信濃国(長野県)出身 小林一茶の句-

俳句の意味は、「打つんじゃないよ、蝿が殺さないでくれと手や足を摺って拝んで、お願いしているじゃないか」という意味ですね。

ハエの足の先には吸盤のようなものがあります。そのために、ハエは天井や壁を自由に歩けるのです。

ところが、歩き回っているうちに、吸盤にゴミが付きます。ゴミが付くと吸盤の効力が失われてくるのです。そこで、そのゴミを落とし、粘液を塗りつけて適度な湿り気を与えているのが、「蝿(はえ)が手を摺り 足をする」動作なのです。

一茶は、ハエの動作を見て、ユーモアをこめて俳句にしましたが、実はありがたくない役目も果たしているのです。

この吸盤には細菌がたくさん付着していて、それを、そこらじゅうにバラ撒きながら、歩き回っているのです。

台所の清潔を考えるなら・・・。

「はや打てよ 蝿(はえ)が手を摺り 足をする」-満夫-

俳句の意味は「早く打ちなさい。蝿が手や足を摺ってばい菌を落としているじゃないか」ですよね。

おまけの雑学

ハエは口だけでなく、足の先に“味を感じる”器官をもっています。手足をこするのはここについたゴミをおとし、いつでも味がわかるようにしているという意味もあるのです。「蝿」という漢字は、この動作をあらわしたもので、前足をこする姿が、「縄」をなっているように見えることに由来しています。

したっけ。

ハアーッ?ラーメン この暑いのに、またまた、わかちゃいねえ、質問だ! ラーメンの旨さは面が太いか、細いかで決まるもんじゃねえんだよ。スープだよ、スープ。ラーメン屋のオヤジや女将さんは、毎日スープに命掛けてつくてんだよ。 もう無くなっちまったけど、夜しか開けないラーメン屋があったんだ。その店の女将は朝から掛かって炊いたスープが気に入らないと、その日は店開けなかったんだ。オヤジは以前その女将に聞いたことがある。 「毎日つくってるスープだもの、そんなに味は変わらないんじゃないの。」ってな。 そうしたら怒られたよ。 「ああ、お客さんには分からないと思うよ。でもね、あたしが気に入らないんだ。自分の気に入らないものを、お客さんにだせるか。 「客が来たらどうするんだ。」って聞いたら、「今日は休業だ。向かいのラーメン屋にいきな。」って、返しちまうんだとさ。 帯広の麺は「中太麺」が多いな。何処の店でも、塩、醤油、味噌を扱っている。スープはあっさりとしているけど旨いよ。だから、よそから来ると物足りないって言われるよ。 だけど、そっちこっちにチェーン店出している店が、帯広に出店すると最初は物珍しいから客が行くけれど、数ヶ月で閑古鳥だな。あんまり個性のあるラーメンは、初は旨いと思うけど、直ぐ飽きるんだよ。男 以前、手作り太麺の店に入ったことがあるんだよ。そうしたら、出てきたよ、まさに太麺、まるで「うどん」だよ。いや、それ以上だったかも。スープも不味かったし、店に入って残したのは、先にも後にも、そこだけだ。家内も一緒だったんだけど、やっぱり残していた。 やっぱり、麺は細めの縮れ麺だよ。北海道は味噌味が多いけど、スープが旨い醤油味が一番だな。 あっ、それと、もしも帯広に来たら「中華ちらし」ってのを食べてみな。旨いよ。豚丼は有名になっちまったけど、こっちはまだ帯広にしかないと思うよ。チェーン店じゃないよ。「帯広のラーメン屋」にはあるはずだ。「中華ちらし?」ってメニューがさ。どんなんだって?来て食ってみなよ。きっとビックリするよ。色んな意味でな。 したっけ。 ?「太麺」「細麺」のどちらが好きですか?

?「太麺」「細麺」のどちらが好きですか? 」ってな。

」ってな。 と女

と女 もそうじゃないか?

もそうじゃないか?