これからきくのは、復活節前第7日曜日のための「見よ、われらエルサレムにのぼる」です。このBWV159は、1729年2月29日に初演された全5曲からなるカンタータ。アリオーソとレチタティーヴォ(イエスと魂の対話)にはじまる構成で、アリアとコラール、レチタテーヴォ、アリア、コラールと続きます。音源は、鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンによるCD(2010年録音)。独唱(合唱も歌う)は、ロビン・ブレイズ、ゲルト・テュルク、ペーター・コーイです。

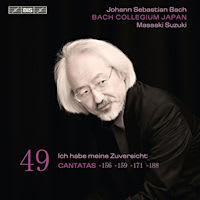

CD : BIS-SACD-1891(BIS Records)