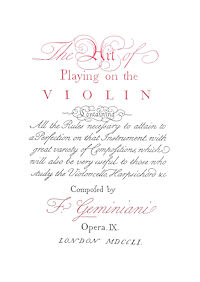

『バロックのヴァイオリン奏法』(シンフォニア)は、『The Art of Playing on the Violin』(冒頭のみ。長題なので省略)の全訳本です。1751年、ロンドンで出版された譜例多数の原著は、アルカンジェロ・コレッリ(1653~1713年)の高弟、フランチェスコ・ジェミニアーニ(1687~1762年)の手になるもの。訳本には原著にくわえて、サイモン・モリス(イギリスのチェロ奏者)による「ジュミニアーニの『ヴァイオリン奏法』について」という解説が付されており、一愛好家にとってはジェミニアーニの原著部分より、モリスの解説のほうが有用かもしれません。

ジェミニアーニの原著でおもしろいのは「まえがき」のくだり。つまり、「おんどり、かっこうどり、ふくろうなどの鳥の鳴き声、ドラム、フレンチ・ホルン、トロンバ・マリーナなどを真似たり、また変な格好をして指板の一方の端から他の端まで手を急に移動したりするなど、音の芸術というよりもむしろ手品師や格好のよさを好むといった類いの音楽愛好家は、この本からは何も期待してはならない」との言です。アカデミックで品のよい音楽家だったコレッリの弟子らしい「いかにも」な批判で、ヴィヴァルディや、のちの時代のパガニーニ、さらには現代のパンクロッカーまで(そのファンたちも)耳が痛そうです。