三位一体節後第14日曜日にきくのは、鈴木雅明とバッハ・コレギウム・ジャパンによる「イエスよ、汝はわが魂を」です。このBWV78は、1724年9月10日に初演されたカンタータ(全7曲)。第1曲(合唱曲)と第7曲(コラール)は、ヨーハン・リストの同名コラールの第1節と第12節をそのまま歌詞にもちいており、BWV78はいわゆるコラール・カンタータということになります。また、第3曲(テノールのレチタティーヴォ)と第5曲(バスのレチタティーヴォ)の歌詞にも、同第3節、第5節、第10節がパラフレーズされています。清澄で可憐な第2曲の二重唱などで人気のカンタータゆえ、録音も多数。ここできく鈴木たちの録音は2003年で、二重唱は野々下由香里とダニエル・タイラーが歌っています。

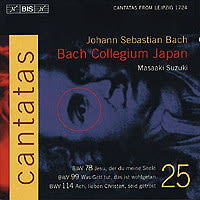

CD : BIS-CD-1361(BIS Records)