塗装屋行きのDUETTO

売約済みの我がDUETTOは作業が進行しております。

ボディは塗装屋に任せるのですが、エンジンはPF氏に一任しております。

PF氏より作業工程の画像とコメントが届きましたのでアップします。

メカに興味の無い方はスルーして貰って結構です。

以下、

今回のDrからの指令は、1800エンジンのライトチューンをかねての、OHである。

定番のファインチューンより、もう少し手を入れてもOKとのことである。

早速、受け取った1800エンジンをバラして、点検。

もともとはアルフェッタ系に積まれていた1800エンジンであるが、105系に載せるため、クランクシャフトのリヤー側に、T/M取り付けのためのパイロットB/Cの穴加工がされている。(この加工は、クランクシャフト単体でないとできないので、すでに一度O/Hされているはず。)

ヘッドを下ろし、オイルパンを外して、クランクシャフトを見ると、この年代のクランクらしく、OILのメクラ栓が、飛び出しかけている。(この年代特有で、1800,2000とも本来なら欠陥品といってもよいくらい大量に発生している)

メタルは3番が焼けており、クランクの曲がりが心配である。

クランクをよく見ると、前任者がO/Hした時に、すでに4番のメクラ栓が飛びかけていたらしく、ポンチでのカシメ痕がある。また、クランクはダイナミックバランスをとってあるようで、重量調整のために削った痕がある。(普通は、ドリルで穴あけしていることが多い)

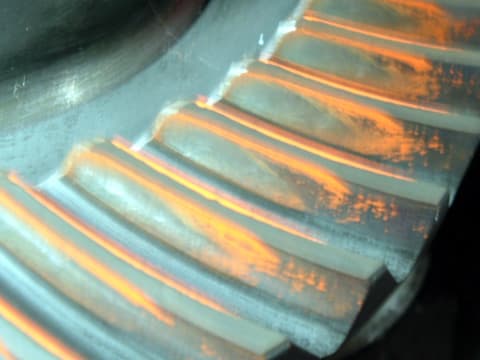

削り跡 たぶんダイナミックバランスをとったものと思われる。

オイル穴メクラ栓の横のポンチ痕に注意。多分、前回すでに抜けかけていたのだろう。

曲がり測定では、ダイアルゲージの読みで11弱もあり、完全にアウト。もとより3番メタルが焼けているので、アンダーサイズ加工は必須。ジャーナル研磨し、メクラ栓をネジきり加工し、ダイナミックバランスを取り直せばいいのだが。気に入らないのは、一度熱が入って曲がった経歴のあるクランクだということだ。

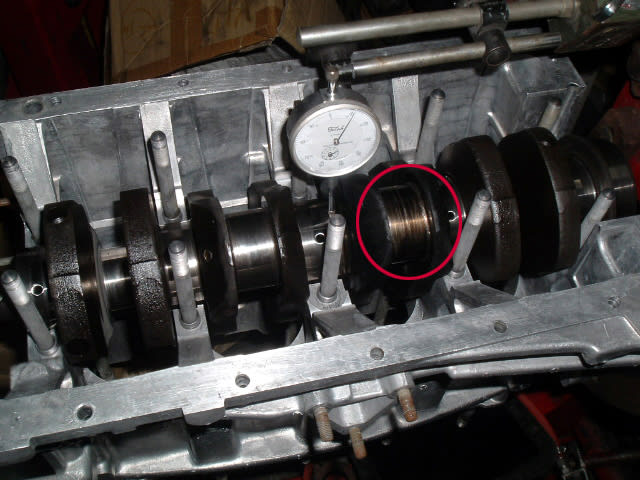

3番子メタル焼けと、クランク曲がり測定

ここで、クランクはタフトかけないの?という人がいるかもしれないが、過去にTZのクランクで、タフトかけると見事に曲がり、気に入った値まで完全修正できなかったことがあり、内燃気屋さんと相談の結果、アルファロメオ本来の許容寸法内に抑えたいならタフト加工はしないほうがよいということになり、当方では、タフトはかけない方向で仕事をしている。ただ、その内燃機屋さんは、当方ほど細かい寸法にこだわらないショップ向けには、タフトをかけてプレスでの曲がり修正のできる範囲の値で、出荷しているとのことである。もちろん、当方でも、その程度の寸法で、メタルクリアランス大きめにして、硬い昔ながらのオイル使ってごまかすような仕事でよいなら、お客様の了解の下、タフト加工にも出しますが。)

クランク曲がり測定

許容値の5倍以上のフレがあった。焼けたクランクは当然曲がる。

ヘッドをバラし、カムを見てびっくり!。

12のスタンプがある。あのアウトデルタG2ラリーエンジンに使われているコロンボのカムである。ハイリフトカムを組み込むために、タペットカップの穴の外周の干渉する部分が加工されており、それなりに気を配って組んだようだが、バルブスプリングを外して唖然とした。

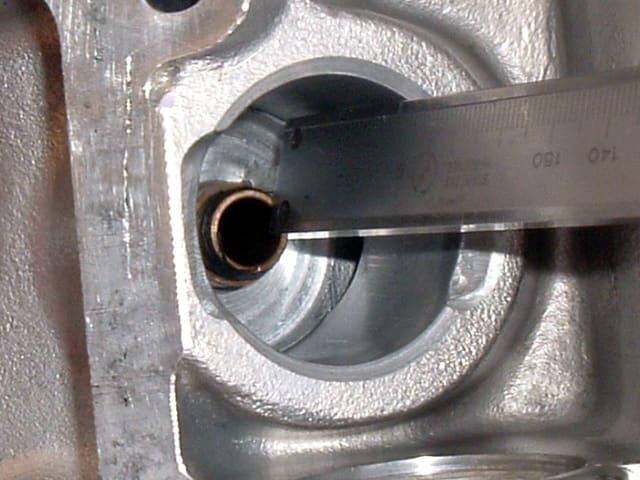

逃げ加工と,クラッシュして潰れたバルブシール

バルブの平らな端面が、シムが踊り、丸くなってしまっている。

中途半端な知識でハイリフトカムを組んだ結果である。見事にバルブシールが潰れている。(ある程度エンジンを組みなれたメカニックなら、カムを組み付けて、仮に手回しした感触で、シールとのクラッシュに気づいてもよいはずなのだが、ハイカムと強化バルブスプリングに惑わされたのか、本当に必要なところに気配りすることの無かった証拠である。)

バルブガイドプロジェクトは、ノーマルの数値であった。

当然、リフト12のハイカムは受け付けない。

シール損傷のためのOIL下がり、カムTOPでの異常圧力による、バルブシムとバルブの当たり面の異常磨耗が見られる。よくこれで、カム山の磨耗と、タペットの当たり面のプロペラマークがつかなかったものだ。当然クラッシュによるパワーロスも相当あったはずだし、組み立て後、最初に回した瞬間から異音もしていたはずだ。

バルブシートはかなり削り込んで、下がっているので、これではパワーが出ない。

バルブシートはきっちりとカットされている。ただし、燃焼室のアルミ部分まで、削り込まれているほど、位置が下がっている。ノーマル使用なら薄いシムで、まだ対処できる寸法だが、ファインチューニングとなるとこのシートリングでは、効率が悪い。

バルブスプリングは、強化品がついていたが、インナーとアウターがセッているような品なので、これも使用できない。こんなところがセっていると、摩擦抵抗で、パワーロスがおきるし、油温上昇の元凶である。

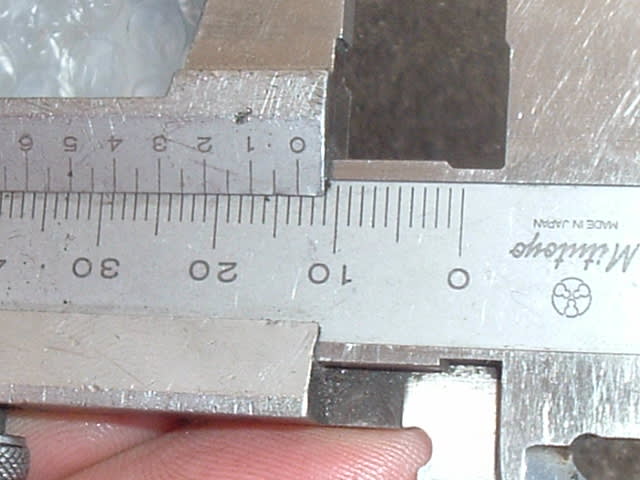

インナーとアウターが、擦れあって落ちてこない。擦れあっていて良いわけがない。パワーロスと、油温上昇の温床である。

バルブスプリング同士が、無駄にこすれて得することなどない。(トリプルといって、インナーとアウターの仕切りの板ばねをつけたままで使用して、こすれることにより、サージングを防止しているという一部のメカもいるが、スプリングテスターで、測定すればわかるとおり、普通は仕切り板をはずしたレートが正規の値である。)

検討の結果、クランクは、当方の手持ちの加工済みクランクを使用し(-10アンダー加工、オイル穴加工、パイロット穴加工、ダイナミックバランス済み)、シリンダーヘッドも、もとのヘッドではバルブシート入れ替えしなければならないので、当方の手持ちの品を使うことにした。カムシャフトも、程度のよい10548カムがあったので、それを組み込む。 ライトチューンなので、軽い圧縮アップと、ポート研磨をし、将来、リフト11mmくらいの軽いスポーツカムを組み込むことをも考慮して、各部寸法を調整加工する。

当然、ピストンバランス、コンロッドの大小端別バランスをとる。 (ロッド全体重量のバランスあわせ程度のやり方では、せっかくクランクのダイナミックバランスを完全にとった意味がない。コンロッド大端部重量はクランクシャフトのカウンターバランスと、釣合っての話なのだ。ゆえに、4本の大端部重量が均一でないと、クランクダイナミックバランスの意味がなくなるのである。)

メタル、OHキット、ピストン・ライナーキット、バルブ、バルブスプリング、バルブガイド、バルブリフタ-、ロアーチェーン等、新品使用。

その他、詳細は、お任せとのことで、作業開始である。

伊藤忠時代からのお付き合いのI社長が譲ってくれた、超音波発生器を使用しての超音波洗浄。 まだ、大きなステンレスがまを流用しての簡易仕様だけど、結構きれいになる。

洗浄液の種類と、温度に左右されるが、漬けているだけできれいになる。

ただし腐食のある品は、要注意。

編集後記

編集後記基本的な知識を持たずにチューンドパーツを組み付けた悪例です。

事実このエンジンは焼き付いてしまいました

。

。PF氏のエンジンが壊れないのは基本的な知識に加えて豊富な経験とスキルが

あるからですネ。

。

。

。

。