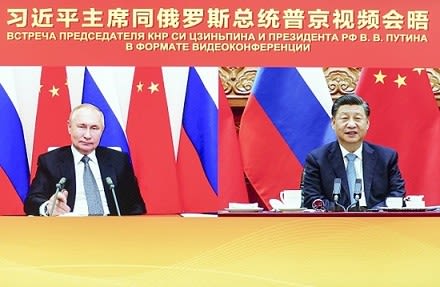

(昨年12月に行われたプーチン大統領と習近平国家主席のオンライン会談【1月26日 WEDGE】)

【1950年代を彷彿とさせる“中国の同志”】

北京オリンピック開催を控えて神経を尖らせる中国、バブル方式の新型コロナ対策や国内「ゼロコロナ」対策の徹底ぶりはしきりに報じられていますが、国際的にも開催期間中のトラブル・紛争を避けたいと考えるのは自然なことでしょう。

折しも、ウクライナではロシアの軍事進攻があるのか、ないのか・・・あるとしたら、オリンピック直後ではないか・・・いろいろ憶測されていますので、中国がロシアにオリンピック開催期間中の穏便な対応を要求しても不思議ではありませんが、そういう事実はないそうです。

****「北京五輪中のウクライナ侵攻はやめて」と中国が要求? 米報道を中露がそろって否定―米華字メディア****

ウクライナ情勢が緊迫する中、中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席がロシアのプーチン大統領に「北京五輪開催中にはウクライナに侵攻しないでほしい」と要求したと報じられたが、中露はそろってこれを否定した。米華字メディア・多維新聞が伝えた。

米ブルームバーグは先日、消息筋の話として上記の内容を伝えていたが、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は24日、「これはヒステリックな偽情報の入ったかごに捨てることができる。中国の同志はすでにこれに反応している」と述べ、偽情報であるとの見解を示した。

中国外交部も同日の会見で「全くのでたらめだ。この報道は中露関係に対する中傷と挑発であるだけでなく、北京冬季五輪に対する意図的な妨害と破壊でもある」と指摘。「このような卑劣な手口で国際社会をだますことはできない」と厳しく非難した。【1月25日 レコードチャイナ】

米ブルームバーグは先日、消息筋の話として上記の内容を伝えていたが、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は24日、「これはヒステリックな偽情報の入ったかごに捨てることができる。中国の同志はすでにこれに反応している」と述べ、偽情報であるとの見解を示した。

中国外交部も同日の会見で「全くのでたらめだ。この報道は中露関係に対する中傷と挑発であるだけでなく、北京冬季五輪に対する意図的な妨害と破壊でもある」と指摘。「このような卑劣な手口で国際社会をだますことはできない」と厳しく非難した。【1月25日 レコードチャイナ】

*********************

上述のように、また、世の中には「オリンピック停戦」というものも存在しますので、別に中国がそのような趣旨の要求だか依頼だかしても何ら不思議ではなく、ないことの方が不自然にも思えますが、「ない」というのであればそれはそれで。

それにしても、ロシアも中国も、どうして「ヒステリックな偽情報」とか「このような卑劣な手口で・・・」とか激しく反発するのか・・・そこらあたりの方が不思議な感じも。

ロシアとしては「軍事進攻などしない」という建前にたっていますので、“侵攻ありき”で中ロが謀議しているようにとられることへの反発でしょうか?

それにしても“中国の同志”ね・・・ペスコフ大統領報道官が実際にどういう言葉を使ったのかは知りませんが、まるで中ソ対立以前のソ連・中国の蜜月時代を彷彿とさせるような印象。

ちなみに、スターリン批判を受けて中ソ対立が表面化したのは1950年代後半のフルシチョフ・毛沢東時代です。

【中ロ・イランの「反米枢軸」VS.「米国連合」】

ロシアはウクライナ問題、中国は台湾問題というそれぞれ破滅的規模の大問題を抱えて欧米諸国、いわゆる西側と対立を深める両国は、同じような立場にあることから共通の敵・欧米に対抗して互いの協力関係を深めています。

ウクライナ問題と台湾問題を抱えるロシア・中国、そこにもう一つ付け加えるなら、同じような欧米と敵対する境遇にあるのが核合意交渉で欧米と対立するイランでしょう。

****イランと中国 ロシアがインド洋北部で合同軍事演習****

イランは、インド洋北部で中国、ロシアと合同軍事演習を行い、両国との緊密な関係をアピールしました。核合意をめぐるアメリカとの協議が難航し対立が続く中、イランは大国の中国・ロシアと関係強化を推し進める姿勢を鮮明にしています。

イラン、中国、ロシアの3か国は21日、インド洋北部で合同軍事演習を行い、駆逐艦など各国の艦船が参加する形で、乗っ取られた船の解放や海上救助などの訓練を行いました。

演習が行われたインド洋北部は、原油や天然ガスの主要な海上輸送路であるホルムズ海峡につながる海域で、イラン側は演習の目的を「国際的な海上貿易の安全性を高めるため」と説明しています。

イラン軍の報道官は「演習は、イランがこの地域や世界で孤立していないという証しだ」と述べ、中ロ両国との緊密な関係をアピールしました。

イランは現在、敵対するアメリカによる制裁の解除を求めて、核合意の立て直しを目指す協議を進めているものの話し合いは難航しています。

アメリカとの対立が続く中、イランはライシ大統領が今月19日に就任後初めてロシアを訪れてプーチン大統領と会談したほか、14日にはアブドラヒアン外相が中国で王毅外相と会談するなど、このところ大国の中国・ロシアと関係強化を推し進める姿勢を鮮明にしています。【1月22日 NHK】

演習が行われたインド洋北部は、原油や天然ガスの主要な海上輸送路であるホルムズ海峡につながる海域で、イラン側は演習の目的を「国際的な海上貿易の安全性を高めるため」と説明しています。

イラン軍の報道官は「演習は、イランがこの地域や世界で孤立していないという証しだ」と述べ、中ロ両国との緊密な関係をアピールしました。

イランは現在、敵対するアメリカによる制裁の解除を求めて、核合意の立て直しを目指す協議を進めているものの話し合いは難航しています。

アメリカとの対立が続く中、イランはライシ大統領が今月19日に就任後初めてロシアを訪れてプーチン大統領と会談したほか、14日にはアブドラヒアン外相が中国で王毅外相と会談するなど、このところ大国の中国・ロシアと関係強化を推し進める姿勢を鮮明にしています。【1月22日 NHK】

**********************

この中国・ロシア・イランの接近という現象は、今後の国際関係における大きな“軸”となるもので、この三国を“反米枢軸”とも呼ぶようです。

****中露イランの急接近 これから世界で起きる3つの危機****

イランのライシ大統領がこのほどロシアを訪問し、プーチン大統領と会談したほか、外国の首脳として下院で異例の演説を行った。ライシ師は米欧を激しく非難、ウクライナ問題で米欧と対決するプーチン氏にエールを送った。

今回の訪問で米国と敵対する中露とイランによる3国枢軸が一段と鮮明に。「敵(米国)の敵は味方」という古典的な国際関係の構図が浮き彫りになった。

最新鋭戦闘機と地対空ミサイルを売却か

両首脳の会談は1月19日に行われた。訪問に当たってはイランの最高指導者ハメネイ師がプーチン氏に書簡を送り、お膳立てをしたとされる。(中略)

ライシ師は20日にはロシア下院で演説、「北大西洋条約機構(NATO)がさまざまな口実を使って独立国家に侵入を図っている」と米欧を非難し、ウクライナ侵攻も辞さないとするプーチン氏を援護射撃した。外国の首脳が下院で演説するのは極めて異例。プーチン氏がライシ大統領を歓迎し、厚遇した証と受け取られている。

首脳会談での具体的な合意については公式的には発表されていないが、今年で期限切れとなる「経済・安全保障協力協定」の枠組みを更新することで一致したという。特に安全保障面では、ロシアがイランに対し100億ドルに上る兵器売却で合意したとされ、イランが強く求めていた最新鋭戦闘機SU35や地対空ミサイルS400も含まれている模様。

イランは核協議が不首尾に終わった場合、不倶戴天の敵であるイスラエルが核施設などに軍事攻撃を仕掛けてくると警戒しており、SU35、S400ともイスラエルに対する強力な抑止力になると見られている。イスラエルはロシアと良好な関係を維持しており、今後、イランへの兵器売却を思いとどまるようロシア側に働きかけることになるだろう。

新協定のモデルになったのはイランが昨年3月に中国と締結した戦略協定だ。

中国がイランのエネルギー、通信、交通などの分野に総額4000億ドル(約44兆円)を投資するのと引き換えに、イラン原油を安価で安定調達するというのが骨子。制裁で苦しむイランにとっては国益にかなう協定だ。

イランはロシアからの兵器購入費約100億ドルの支払いについては、中国からの石油代金の未回収分でまかなうのではないかと観測されている。

世界の対立軸が収れん

イランとロシアによる関係強化により、世界の対立軸はこの2カ国に中国を加えた「反米枢軸」と「米国連合」という図式に収れんしつつある。

とりわけ、米国の制裁に対抗しようとするイランの動きが目立つ。イランは昨年9月、ライシ師がタジキスタンで開催された「上海協力機構(SCO)」首脳会議に出席、機構への正式加盟が承認されたが、これもそうした動きの一環だ。(中略)

こうした「反米枢軸」に対し、同盟国に相応の役割分担を求めるバイデン政権も「米国連合」の構築にまい進してきた。中国の勢力拡大に対抗するため昨年9月、米英豪の3カ国による新たな安保枠組み「AUKUS(オーカス)」を創設。さらに日米豪印4カ国の協力枠組み「クアッド」を活性化、米英豪加ニュージーランドの英語圏5カ国による機密情報共有の枠組み「ファイブ・アイズ」の結びつきを強めた。

バイデン政権が同盟国との関係を強化しているのは米単独で「反米枢軸」と対峙していくのは財政的に耐え切れなくなり、応分の負担を要求せざるを得ない、というのが実情。特に日本は対中、対ロシアの最前線に位置し、同政権にとっての日本の存在価値は格段に上がった。今後も日本が米戦略にさらに組み込まれていくだろう。(後略)【1月25日佐々木伸 氏(星槎大学大学院教授) WEDGE Infinity】

********************

【蜜月ぶりを深める中ロ、ただしその関係は中国優位に大きく変化】

中国とロシアの関係に絞って見ると、正式な防衛同盟はなく、そのような同盟に縛られることも望んでいませんが、合同軍事演習や技術協力でアメリカの力を抑制する“共通の利益”をもとに、その関係を強めています。

****中ロの軍事的接近、米の覇権に新たな挑戦****

合同軍事演習や技術協力で米国の力を抑制する狙いか

ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と中国の習近平国家主席は昨年夏、中国で行われた大規模な合同軍事演習を見守った。両国は航空機や潜水艦、極超音速兵器に関する技術で協力しているとも報じられており、防衛面での連携は強固になりつつあると軍事専門家はみている。

米当局者や軍事専門家によると、中ロは情報統制が厳しいため、両国の連携の程度を知ることは難しい。だが欧米の当局者や軍事専門家は、最近の経済協力や軍事演習、防衛分野の共同開発、政府指導者の数少ない公式声明から、両国関係の緊密化について確信を深めている。

米当局者は長年、中ロが一丸となる脅威について懐疑的だったが、そうした見方に変化が表れつつある。米国家情報長官室の報告によれば、両国の関係は過去60年のどの時期よりも密接だという。

米バイデン政権関係者は状況を注視しているものの、完全な軍事同盟に発展しそうもない行動を深読みし過ぎることには慎重だとしている。

約4000キロの国境を共有する中国とロシアは、中央アジアやインド、北極圏で利害が対立しており、完全に連携できる状況にはない。また、北大西洋条約機構(NATO)加盟諸国とは異なり、中ロの防衛システムにはあまり互換性がなく、共同作戦の有効性は限定的だ。

とはいえ、米国による封じ込めの動きが両国を「便宜上の結婚」へと駆り立て、共通の敵に対して資源と情報を集結させる動機を与えていると、専門家や米当局者は指摘する。専門家によると、中ロは団結することで、米国の軍事力や経済力、影響力を抑え込みたい考えだという。

中国の王毅外相は昨年6月、中ロ関係について「より大規模で、より広範囲にわたり、より深いレベル」に達する用意が整っていると述べた。一方、ロシアのプーチン大統領は対中関係が歴史的に見て最高なレベルにあると語った。

米国がアフガニスタン崩壊に対処する中、中国とロシアの両軍部隊は昨年8月、中国北西部で合同軍事演習を行った。寧夏回族自治区に約1万3000人の兵士のほか、数百に及ぶ航空機やドローン、大砲や高射砲、装甲車両が集結した。中国の魏鳳和国防相はこれらの軍事演習について「両国軍関係の高度な進展」を示すものだと述べた。10月には、ロシアの極東沖で海軍による合同演習も実施した。

米国の圧力を受けた中ロが接近し始めたのは2014年。ロシアによるクリミア併合およびウクライナ東部の反体制派への扇動に対し、米国と同盟諸国が制裁を科した年だ。(中略)

一方の中国は、語気を強める米国側の発言や中東・アフリカで中国が交わした防衛協定を巡る緊張、米英とオーストラリアとの原子力潜水艦に関する取引などを受け、米国との覇権争いが本格化した。中国が台湾や南シナ海の一部の領有を主張していることも緊張を高める要因となっており、米国を巻き込んだ軍事衝突が起きる可能性がある。

ロシアはこれまで台湾に関してあいまいな態度を取ってきたが、セルゲイ・ラブロフ外相は昨年10月、ロシアは台湾を中国の一部とみなしていると語った。

中ロは、貿易やテクノロジー、エネルギーといった分野でも関係を深めることの利点を見いだしている。プーチン氏と習氏は、この6年で30回以上も会談している。

二人三脚

(中略)プーチン氏は2019年、ロシアと中国が、中国のミサイル早期警戒システムを共同開発していると語った。翌年にはロシアが中国の軍を技術面で支援しているが、機密性が高過ぎて話せないと述べた。ロシアの国営メディアはその後、両国が極秘で潜水艦を開発していると伝えた。

一方、中国による高性能コンピューターチップ開発により、ロシアは欧米の制裁で絶たれた軍事技術を手に入れる手段を得た。

中ロの合同軍事演習は2000年代半ばに始まった。それ以来、頻度を増し、より複雑化していき、高官レベルの交流や技術協力が定期的に行われるようになった。(中略)

「基本的な手段」

ロシアの公式データによると、中ロの二国間貿易は2021年1~9月、1000億ドル(約11兆5780億円)を超えた。これは2020年全体の規模にほぼ匹敵する。プーチン氏は、昨年11月にその額は1230億ドルに達したと述べた。

昨年8月には、シベリアのアムール川を渡る二国間初の鉄道橋の建設が完了した。2019年に稼働を始めた約3000キロに及ぶパイプライン「シベリアの力」は、2025年までに1兆3000億立法フィートものロシア産天然ガスを中国に輸送する見通しだ。

専門家によると、中ロには正式な防衛同盟はなく、同盟に必要とされる軍事的・政治的なコミットメントによって自主性を手放すつもりはなさそうだ。たとえそうだとしても、両国の強まる絆は米国との関係に影響を及ぼすには十分とみられる。

「ロシアとの関係改善は、中国が取り得る基本的な手段だ」と南京大学国際関係研究院長の朱鋒氏は語る。「米国の中国封じ込めに対応する手段の一つだ」

米ロの緊張は中国にとって追い風になると指摘するのは、モスクワにある国立研究大学高等経済学院の軍事専門家で中国専門家でもあるバシリー・カシン氏だ。「米国は、自国の資源の全てを太平洋に投入しなければ勝利を期待することはできない。ロシアは、イランと共に、そうした集中的な投入をほぼ不可能にしている」

中国とロシアには足並みがそろわない分野があり、米国は両国間にくさびを打ち込める可能性があるとの淡い期待を抱いていると、専門家はみている。

中国は、ロシアの利害に反するウクライナとの実務関係を維持している。ロシアは昨年10月、NATOとの関係を終わらせたが、欧州で「一帯一路」構想を今後も進めたい考えの中国はNATOとの協力を続けている。

ロシアは中国のライバルであるベトナムと韓国との関係を維持する一方、中国の長年のライバルで、同じくロシアから地対空ミサイルシステム「S400」を購入しているインドにとっての主な武器供給国である。

中ロを分断させる一つの手は、米国がロシアに対する姿勢を和らげ、ロシアを中国から引き離すことだ。だが専門家によると、そのような戦略はまだ機が熟していない。特に、習氏との関係を弱めるようプーチン氏を促すような政治的・経済的なインセンティブを米国が提供しそうな状況ではない。

それに現在はウクライナ国境にロシア軍部隊が集結し、米ロの緊張が高まっているため、ロシアに中国離れを促そうとする試みは実を結びそうにない。(後略)【1月5日 WSJ】

**********************

北京冬季オリンピック・パラリンピックは中国とロシアの結束ぶりを国際社会に示す舞台となりそうですが、両国の力関係は大きく変化し、ロシアの中国依存度が増しています。

****やせ細るロシア、肥える中国 2つの五輪が示す関係変化****

(中略)(ソチオリンピックの開催された)14年と22年時点の両国関係を詳しく比較すると、両国の蜜月ぶりも一様ではなく、ロシアの中国依存度がさらに増していることがわかる。

1人当たり名目国内総生産(GDP)も立場は逆転。かつての社会主義国体制では兄貴分だったロシアは弟分の中国にもうすっかり背丈が抜かれてしまったが、資源を売って生きる兄は欧州というお得意先を失ってやせ細り、一方で、肥えて、威勢のいい弟の付き合いなしでは生活が立ち行かなくなる情勢に陥っている。

ソチ大会時と関係性は変化

(中略)それでも、ロシアにとって中国は14年ソチ大会前までは、歩調を合わせながらも諸問題で国益がぶつかることがあり、隙間風が吹いていた。「一帯一路」戦略でロシアの裏庭である中央アジア諸国との関係を深める中国とは不協和音があり、中国よりも経済パートナーとして関係が深かった欧州諸国との友好維持に神経をとがらせていた。

しかし、決定的に状況が変わったのはソチ大会直後に起こったウクライナ危機だ。ロシアはウクライナ国内情勢の混乱に乗じて、南部クリミア半島を併合。ウクライナ東部の武装親露勢力を支援して、国土を蹂躙し、欧州の人々にロシアの恐怖感をよみがえらせた。

このことに端を発して、欧米諸国はロシアに経済制裁を発動した。このころから同時に世界的な原油安となって、資源取引に頼るロシア経済に国家収入の減少とルーブル安というダブルパンチをもたらした。

数字が物語る中露の立ち位置

(中略)ロシア連邦税関庁のデータによると、ソチ大会前の13年の貿易高は約8440億ドルに対して、うち欧州連合(EU)諸国との取引は全体の約49.4%の4175億ドル。20年には全体の貿易高は5690億ドルに対して、EU諸国相手の取引は全体の38.4%の2190億ドルにまで落ち込んだ。

これに対して、存在感を強めているのは中国だ。13年に貿易高は888億ドルと全体の10.5%だったが、20年には1041億ドルと全体の17.8%にまで比重が高まっている。(中略)

ウクライナ危機と台湾情勢との関係は?

名目GDPを見ると、10年時点で中国は6兆338億ドル、ロシアは1兆6331億ドル。その後、中国は右肩上がりで成長線を歩んでいるが、ロシアは停滞し、成長さえ果たしていない。

20年には中国が14兆8867億ドル、ロシアは1兆4785億ドルと、その差は4倍から10倍にまで膨らんでいる。コロナ禍の20年には1人当たりGDPでもロシアは中国にとうとう抜かれてしまい、どちらがシニアパートナーで、どちらがジュニアパートナーかは火を見るより明らかだ。(後略)【1月26日 WEDGE】

*******************

なお、ロシアは台湾と関係が深く、一方、中国はウクライナと関係が深い・・・といった、台湾・ウクライナに関する両国の立場には微妙なものもあるようです。