「こんにちわッ、テディちゃでッス!

へいせいィもォ、きょうゥでェおわりィ~…」

「がるる!ぐるるるがる~…」(←訳:虎です!しんみりです~…)

こんにちは、ネーさです。

平成の30年――

ひとつの時代が締めくくられる今日この日の読書タイムに、

さて、文芸かエンタ系ミステリか時代小説か、

SFか歴史ものかノンフィクションか、

どんな作品をご紹介すべきなのか、

う~んう~んと悩みまくった結果は……

はい、こちらの御本を、どうぞ~♪

―― フェルメールと天才科学者 ――

著者はローラ・J・スナイダーさん、

原著は2015年に、画像の日本語版は2019年2月に発行されました。

英語原題は『EYE OF THE BEHOLDER』、

『17世紀オランダの《光と視覚》の革命』と日本語副題が付されています。

ええ、またしても、またまたしても、フェルメールさんです。

先日は、福岡伸一さん著『フェルメール 隠された次元』について

お喋りいたしましたけれども、

今回もまたフェルメールさん……

ではなくて。

「むゥ? ちがうゥのでスかッ?」

「ぐるるるがる~??」(←訳:どうゆうこと~??)

平成が始まる以前に、

つまり、既に20世紀の中頃あたりから、

画家ヨハネス・フェルメールさん(1632~1675)の評価は

既に確固たるものになっていました。

では、この30年の間に

何か変化があったか、というと。

先ずは、絵画の分析・修復技術の、

よりいっそうの進歩がありました。

現存するフェルメールさんの作品の多くが

数ヶ月、ときには数年にわたる

入念かつ細密な修復作業を施され、

再び美術館の展示室へと戻ってきたのですけれども、

同時に。

「けんきゅうゥもォ、しんてんッ!」

「がるるぐるる!」(←訳:議論も活発に!)

分かりやすい例をあげれば、近年、

『真珠の首飾りの少女』の唇の端には、

光の点を表わす小さな白色が乗せられました。

20世紀後半の時点ではなかった光の点は、

修復時の解析から、

フェルメールさん自身が仕上げた画面には

この点があった、と判断されてのことです。

また、作品の脇役、いえ、

“隠れた主役”の存在も徐々に判明してきました。

その“隠れた主役”こそが、

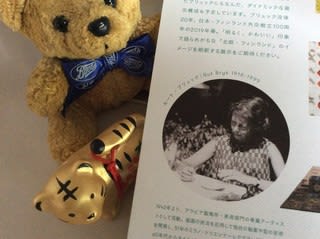

アントニ・フン・レーウェンフックさん(1632~1725)。

「あまちゅあァ~だけどォ!」

「ぐるがるる!」(←訳:腕は超一流!)

1674年、オランダの小都市デルフトで、

或る発明が為されました。

肉眼では見ることが出来ない世界を、

くっきりととらえる――

顕微鏡の誕生です。

それまでにもう望遠鏡や

初歩的な拡大鏡(凸レンズ)は発明されていましたし、

流通してもいたのですけれども、

レーウェンフックさんが造り上げた顕微鏡は

精度が段違いに良好。

さらに、レーウェンフックさんが手掛ける

カメラ・オブスキュラの技術は、

遠近法表現とも密接な結びつきを持っている――

いまや、フェルメールさんとレーフェンフックさん、

同じ1632年に生まれ、

同じ市のご近所で育った二人が親しく交流していたことは

確実視されています。

「ふたりでェ、あみだすゥ!」

「がるるぐるるる!」(←訳:新たな視覚世界!)

この御本で描かれるのは、

フェルメールさんとレーウェンフックさんの生涯と、

レンズの製造法、

視覚理論の歴史、

フェルメールさんが

作品上で実際に用いた光学・遠近法の技法、

同じ17世紀オランダで活躍した画家さん科学者さんたち。

最新技術を手に、

フェルメールさんレーウェンフックさんたちが

切り拓いてゆく未来とは――

「いッしょにィ、まきおこそうゥ!」

「ぐるがる!」(←訳:光の革命!)

伝記風ノンフィクション、

或いは科学ドキュメンタリーともいえるこの御本、

フェルメールさんの熱烈なファンの方々におすすめです。

また、巻頭にはフェルメールさんの作品に加え、

顕微鏡に関する図版も掲載されているので、

博物学好きな皆さまも、

ぜひ、一読してみてくださいね~♫

へいせいィもォ、きょうゥでェおわりィ~…」

「がるる!ぐるるるがる~…」(←訳:虎です!しんみりです~…)

こんにちは、ネーさです。

平成の30年――

ひとつの時代が締めくくられる今日この日の読書タイムに、

さて、文芸かエンタ系ミステリか時代小説か、

SFか歴史ものかノンフィクションか、

どんな作品をご紹介すべきなのか、

う~んう~んと悩みまくった結果は……

はい、こちらの御本を、どうぞ~♪

―― フェルメールと天才科学者 ――

著者はローラ・J・スナイダーさん、

原著は2015年に、画像の日本語版は2019年2月に発行されました。

英語原題は『EYE OF THE BEHOLDER』、

『17世紀オランダの《光と視覚》の革命』と日本語副題が付されています。

ええ、またしても、またまたしても、フェルメールさんです。

先日は、福岡伸一さん著『フェルメール 隠された次元』について

お喋りいたしましたけれども、

今回もまたフェルメールさん……

ではなくて。

「むゥ? ちがうゥのでスかッ?」

「ぐるるるがる~??」(←訳:どうゆうこと~??)

平成が始まる以前に、

つまり、既に20世紀の中頃あたりから、

画家ヨハネス・フェルメールさん(1632~1675)の評価は

既に確固たるものになっていました。

では、この30年の間に

何か変化があったか、というと。

先ずは、絵画の分析・修復技術の、

よりいっそうの進歩がありました。

現存するフェルメールさんの作品の多くが

数ヶ月、ときには数年にわたる

入念かつ細密な修復作業を施され、

再び美術館の展示室へと戻ってきたのですけれども、

同時に。

「けんきゅうゥもォ、しんてんッ!」

「がるるぐるる!」(←訳:議論も活発に!)

分かりやすい例をあげれば、近年、

『真珠の首飾りの少女』の唇の端には、

光の点を表わす小さな白色が乗せられました。

20世紀後半の時点ではなかった光の点は、

修復時の解析から、

フェルメールさん自身が仕上げた画面には

この点があった、と判断されてのことです。

また、作品の脇役、いえ、

“隠れた主役”の存在も徐々に判明してきました。

その“隠れた主役”こそが、

アントニ・フン・レーウェンフックさん(1632~1725)。

「あまちゅあァ~だけどォ!」

「ぐるがるる!」(←訳:腕は超一流!)

1674年、オランダの小都市デルフトで、

或る発明が為されました。

肉眼では見ることが出来ない世界を、

くっきりととらえる――

顕微鏡の誕生です。

それまでにもう望遠鏡や

初歩的な拡大鏡(凸レンズ)は発明されていましたし、

流通してもいたのですけれども、

レーウェンフックさんが造り上げた顕微鏡は

精度が段違いに良好。

さらに、レーウェンフックさんが手掛ける

カメラ・オブスキュラの技術は、

遠近法表現とも密接な結びつきを持っている――

いまや、フェルメールさんとレーフェンフックさん、

同じ1632年に生まれ、

同じ市のご近所で育った二人が親しく交流していたことは

確実視されています。

「ふたりでェ、あみだすゥ!」

「がるるぐるるる!」(←訳:新たな視覚世界!)

この御本で描かれるのは、

フェルメールさんとレーウェンフックさんの生涯と、

レンズの製造法、

視覚理論の歴史、

フェルメールさんが

作品上で実際に用いた光学・遠近法の技法、

同じ17世紀オランダで活躍した画家さん科学者さんたち。

最新技術を手に、

フェルメールさんレーウェンフックさんたちが

切り拓いてゆく未来とは――

「いッしょにィ、まきおこそうゥ!」

「ぐるがる!」(←訳:光の革命!)

伝記風ノンフィクション、

或いは科学ドキュメンタリーともいえるこの御本、

フェルメールさんの熱烈なファンの方々におすすめです。

また、巻頭にはフェルメールさんの作品に加え、

顕微鏡に関する図版も掲載されているので、

博物学好きな皆さまも、

ぜひ、一読してみてくださいね~♫