12月1日㈮、早くも師走に入った。

9時から綾部中学校(小林治校長)の学校運営協議会(会長:四方源太郎)に出席。授業参観をしてから、約1時間、委員の皆さんと学校との意見交換が行われた。

私からは先日の北海道の学校視察で感じたことやこれからの教育について考えていることをお話した。

「まずは子ども達が何をしたいのか?」、それを出してもらって、我々はその子どものやりたいことを応援するという姿勢で臨み、現在の公民館活動などの既存の仕組みに子どもを当てはめようとするのは難しいのではないかとも述べた。

今年の綾部中学校は先生方も生き生きとしているように思うので、生徒や保護者の満足度も上がっているという学校アンケートの結果も出ていた。

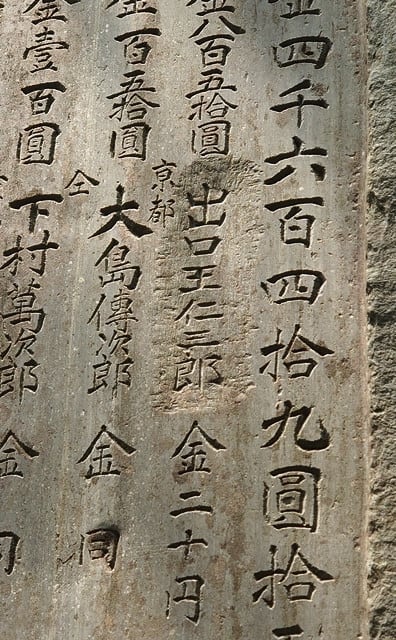

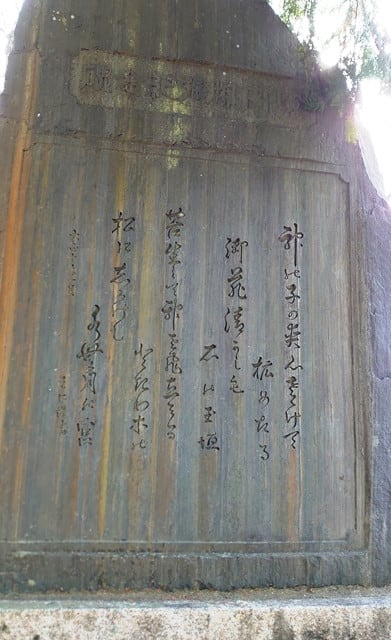

12時半には綾部市資料館へ。昨日から綾部旅行に来ておられたニュージーランド・オタゴ大学のサマーヘイズ教授(考古学)と大学生の娘さんのキョウカさん、その友人のミアさんをご案内した。サマーヘイズ教授は1月末まで日本におられ、娘さんとその友人は1ヶ月ほど、日本旅行に来たとのことだった。

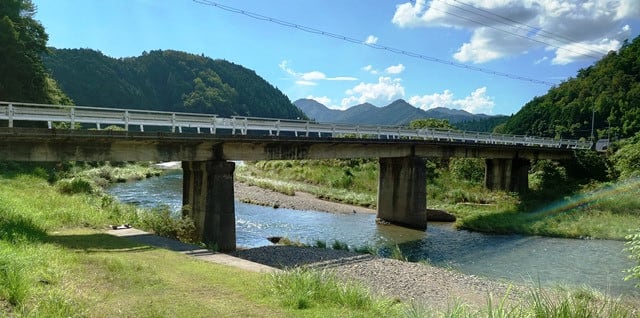

昨日は黒谷和紙づくりの体験をされて夜は奥上林の農家民泊に泊まり、今朝は味噌づくり体験の後、光明寺二王門を観て来られたそうだ。

サマーヘイズ教授は先日、丹後の古代の歴史を調べる旅をされ、今日は綾部に来られた。当初、私市円山古墳に行くとおっしゃっていたが、まずは資料館の展示で全体像を把握されたらどうでしょうか?と提案した。

資料館の方が「説明できる者を呼びましょうか?」と親切に言ってくださったので、ここにおられるのかと思ってお願いすると、岡坂敬子館長と技師さんがわざわざ市役所から来られた。

サマーヘイズ教授は説明にうなずき、館内を興味深く観て回られて様々な質問をしておられた。

教授はラピタ土器研究の世界的権威であり、ラピタ土器とは台湾にルーツがあり、人類史上初めて遠洋航海をして太平洋の島々に住み着いたラピタ人が使っていた土器のこと。1952年、ニューカレドニアで発見された。ラピタ文化は3600年ほど前にメラネシアで発生したものらしい。

資料館に展示されていた石斧を観て、教授は「これは2万年前の石斧と形状がよく似ているのでそうかもしれない」とおっしゃっていた。本当にそんなものがあるとすれば凄いことだ。

【追記】サマーヘイズ教授から、改めて教えていただきました。

縄文時代は約12000年前から10000年くらいまでの間で氷河期が終わる頃から始まっている。2万年前はまだ旧石器時代なので、綾部でも旧石器時代の痕跡があり、綾部市史にも旧石器時代の石器が昭和40年代後半に綾部で発見されたことが記されている。

沖縄県の石垣島でも人類の歴史は4千年程度と考えられていたが、サマーヘイズ教授らが西表島で見つけた石器が旧石器時代に似ていると論文を書いたところ、沖縄の考古学者から袋叩きにされた。

その後、石垣島での空港開発で2万7千年前の人骨が発見され、サマーヘイズ教授の推論が正しかったことが証明されたそうだ。

※日本経済新聞2017年5月19日付「石垣島で国内最古の全身人骨 2万7千年前と推定」

資料館見学後は昼食を「ひと粒」にて。娘さん達はカレーうどんが大好きだそうだ。ニュージーランドにはカレーうどんはないそうで、「それならニュージーランドでカレーうどん店を開いたら儲かるのではないか?」と勧めた。

日本の食べ物で何が一番好きか?と聞くと、和牛のステーキだと答えてくれた。

昼食後に記念撮影して別れ、教授一行は綾部特産館に向かわれた。綾部の抹茶などを買われるそうだ。

15時、先日着任された新しい綾部警察署の中田勝康署長が事務所に挨拶に来られた。

前署長がご家庭の事情で転勤された後任で、綾部市内の治安情勢のことなど、いろいろとお話をさせていただいた。

夜は18時半から、あやテラスにて、綾部市スポーツ協会(小寺哲朗会長)の納会に出席した。久しぶりに人数制限のない納会となった。

終了後は綾部市空手道連盟の皆さんと二次会へ。消防団の方々との飲み会後に綾部まで一緒に来られた片山誠治府議とも合流した。