昨年、「四方姓」のルーツについて書いた。「四方という姓がなぜ綾部に多いのか?」(2019年8月27日付)に記事がある。「KYOTO SIDE」というインターネット情報誌から取材を受けたことがきっかけだった。

「KYOTO SIDE」の記事「綾部市で多い名字、1位の四方(しかた)さん、2位の大槻さん そのルーツに迫る!」は2019年9月20日付けで発表されているが、「四方姓」情報が少なく、ほとんど「大槻姓」の説明になってしまっている。

私の家の「四方姓」は江戸時代初期に初代綾部藩主・九鬼隆季公に従って三重県の鳥羽から綾部に移ってきた際に、殿様に「四方」を名乗ることを許されており、途中からの「四方」で、本来の「四方姓」に関する情報はよく分からなかった。(祖母の実家は綾部市寺町の「四方姓」なので、そちらは本来の「四方」かもしれない)

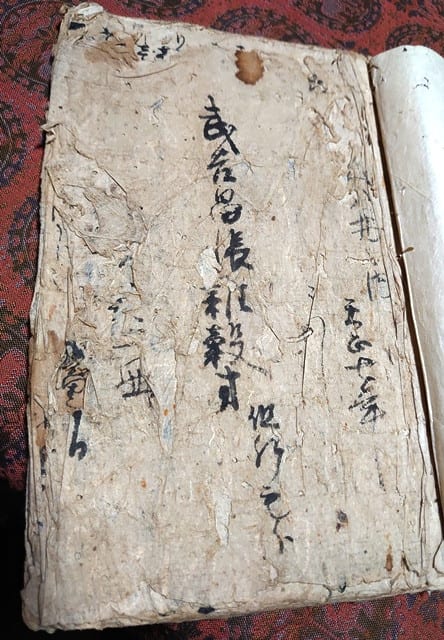

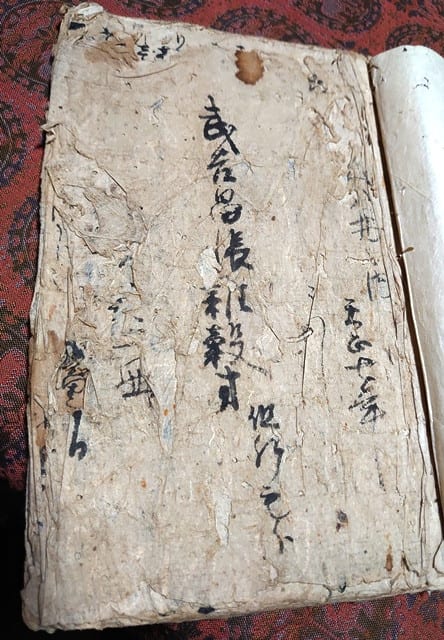

先日、父から「綾部市武吉町の四方三知夫さんの家に古い家系図が伝わっているそうだから、見せてもらったらどうか?」と勧められて、今日訪問した。たまたま別の家を探していた時に畑仕事中の四方さんに声をかけられ、そんな話になったそうだ。

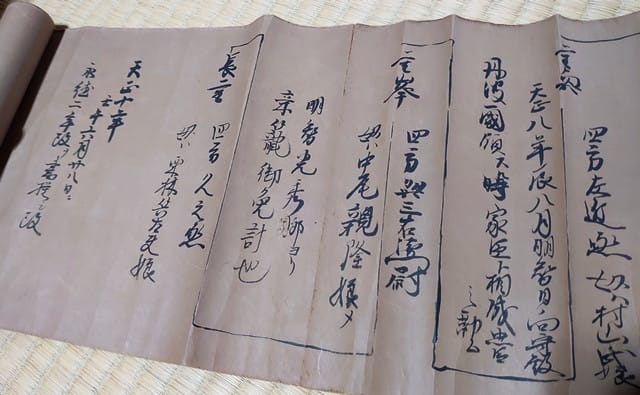

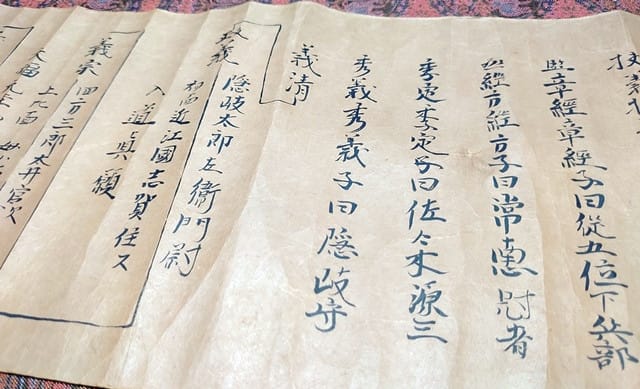

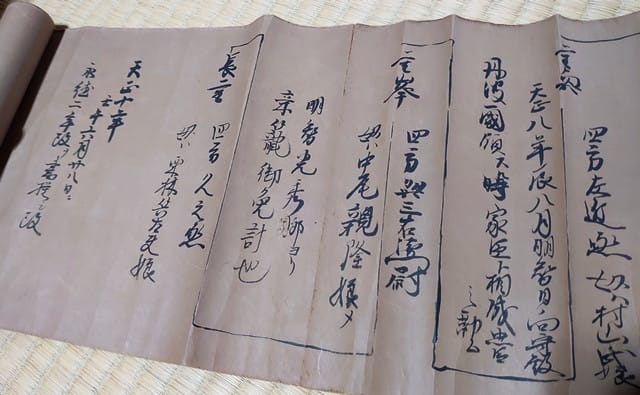

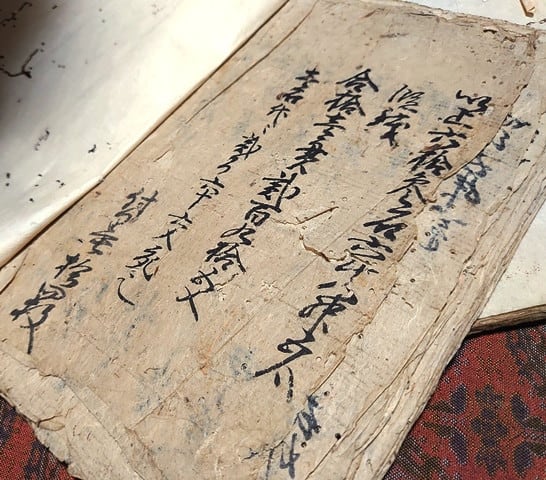

その家系図は最初、永徳二年(1382年、室町時代、将軍:足利義満の頃)にまとめられており、さらに時代が下って、天正10年(1582年)6月28日に追記されていると書いてあった。

本能寺の変があったのが天正10年6月2日であり、6月13日の山崎の戦で明智光秀は敗れ、落ち武者狩りに遭って死亡したとされている。

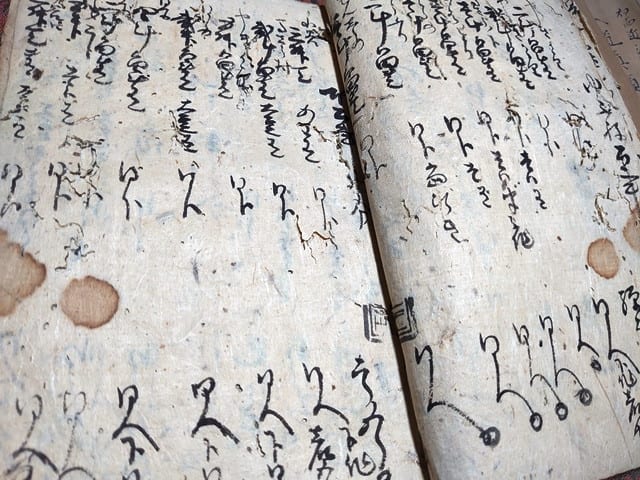

系図によれば、当時の当主・四方久之丞長重?の祖父・四方左近丞長興?の時代に明智光秀に仕えたように読める。「天正八年辰八月 明智日向守殿 丹波國を領した時 家臣と相成り忠勤に勤しむ」と書いてある。

その子、四方喜三右衛門尉長峯?のところには「明知光秀●ヨリ ●籠御免計也」と書いてあるが、これは「駕籠に乗るのを許された」ということだろうか?

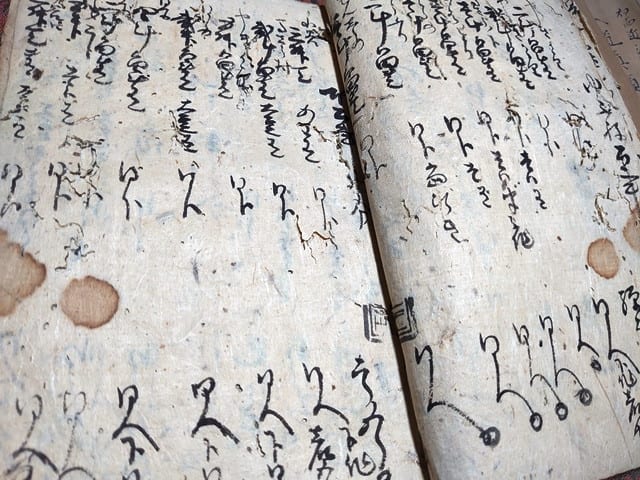

四方三知夫さんの家には天正時代の検地帳だと思われる古文書が残っているので、もしかすると明智光秀の命令で武吉に移ってきたのかもしれない。

江戸時代には当地を治めた旗本・藤懸氏(城下)の下で庄屋をしておられたことはハッキリしている。

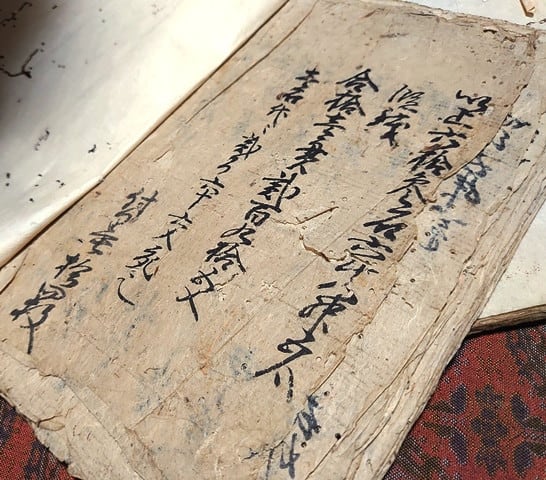

四方三知夫さんのご先祖は、口上林の武吉町に移られる前は、志賀郷におられたようだ。志賀郷に移られたのは、この家系図が最初に書かれた永徳2年(1382年)より前、室町時代初期ではないかと思われる。

志賀郷に移る前はどこにいたか?というと、何鹿郡(綾部市)の山家だと書いてある。どうも綾部に移ってきて、最初は山家に居住されていたようだ。

その前は…というと、京都で「御所の警固をしていた武士」ではないかと思われる。

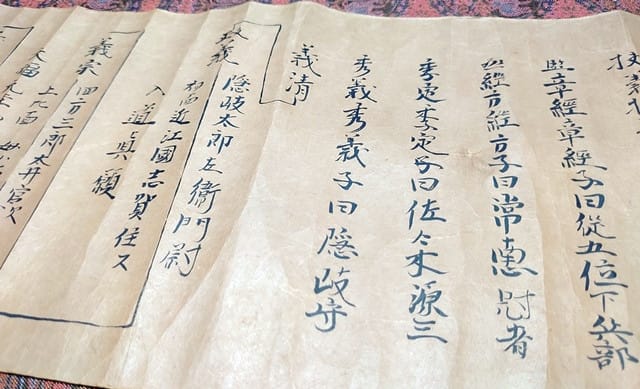

どうも「四方」を最初に名乗ったのはこの人ではないかと思うが、四方(佐々木)三郎義宗という人物が、鎌倉時代初期の天福元年(1233年)、「四院帝」(四条天皇のことか)の時代に「禁官仕ス」とあるので、「御所の警固役」として朝廷に仕えていたのではないか。

この四方三郎義宗の父は佐々木政義と書かれており、ここまでくると歴史上の人物としてウィキペディアでも紹介されている。

【佐々木政義】承元2年(1208年)、佐々木義清の嫡男として生まれる。鎌倉幕府第5代将軍・藤原頼嗣の近習となる。父の歿後、隠岐・出雲両国の守護職を相続したが、三浦泰村と諍いを起こし、憤怒に任せて、建長2年(1250年)無断で出家をして心願と号した。この無断出家の罪により政義の職掌・所領は没収され、弟の佐々木泰清が、隠岐・出雲両国の守護を継承した。

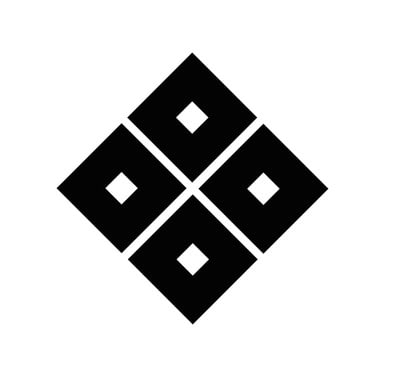

綾部の「四方さん」の多くが使用している家紋「丸に隅立て四ツ目」の由来である近江源氏・佐々木氏と繋がってくる。

1208年生まれの人の子どもが1233年に武士として朝廷に仕えるというのは、少し年齢が合わないようにも思うが、この系図上ではそうなっている。

この佐々木政義は「近江国志賀」に住んでいると書いてあり、この「志賀(しが、しか)」が「しかた(四方)」の由来ではないだろうか?

「四方」という地名は富山県にあるが、富山県では「よかた」と呼び、「四方(よかた)」という姓もある。

「四方(しかた)」という地名がどこにもないのは不思議だったが、滋賀県の「志賀」にルーツがあるのかもしれない。

綾部の「四方さん」の中には、自分の家は武田氏の関係だとおっしゃる方々もあるし、うちのように途中から名乗った家もあるので一概には言えないが、近江源氏の佐々木氏の末裔だとおっしゃる家が多く、家紋も多くが近江源氏・佐々木氏の「丸に隅立て四ツ目」を使われている。

最後にまとめると、

鎌倉時代初期/近江源氏・佐々木義清ー佐々木政義(無断出家で所領没収)―四方(佐々木)三郎義宗(朝廷警固武士になる。最初に「四方」を名乗る)―鎌倉時代末期?室町時代初期?/四方兵部丞忠善の父(綾部に来て、最初は山家に住む)ー四方将監忠輝(志賀郷に移る)ー戦国時代/四方喜右衛門尉長峯(明智光秀に仕えて、志賀郷から口上林・武吉に移ったか?)ー江戸時代/旗本・藤懸氏(城下)の下で庄屋を務め、明治以後も同地に暮らし、現在に至る。

四方一族が居住した山家、志賀郷は、江戸時代には山家藩の谷氏の領地となっており、同じく谷氏の本家・分家が治めた位田、吉美、西八田、東八田にも「四方姓」が多い。

また江戸時代には九鬼氏の領地であった綾部地区の中で山家に近い、寺町、味方町も「四方姓」の多い地域である。

本来の「四方一族」は室町時代の間に、現在の綾部市域の各地に広がって、それなりの勢力があったのではないだろうか?

うちの先祖は九鬼の殿様に従って綾部に来た時に、どういう経緯があったかは分からないが、この「四方」という姓を名乗ることになったのだと思われる。

有意義な訪問で、四方三知夫さんにはお世話になり、ありがとうございました。

武吉町を通る上杉和知線の和知町との境の峠の登り口には、以前は「薬師寺」という立派なお寺があったとお聞きした。

そこにあった仏像は今は福知山市のお寺に引き取られているそうだ。こういうことも、いずれ調べてみたい。