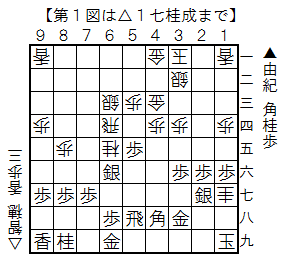

第1図は11日に行われた女流王座戦二次予選・▲谷口由紀女流二段VS△村田智穂女流二段の一場面である。

この日私は夕方から面接があり、午前中から履歴書を書くなどしていた。よって本局の中継も時々しか見られず、リアルタイムで見たのはこの局面が最後だった。

第1図、第一感は飛車を攻める▲5六桂である。△7四飛でも△8四飛でも▲6五銀と桂を取った手が飛車取りで、先手好調。この展開じゃあ後手がバカバカしいが、といって飛車は渡せないから、やっぱり飛車を逃げ回って耐えると思っていた。

夕方の面接が異様な雰囲気のなか終わり、私は帰りの電車の中で記譜を確認する。改めて書くが、便利な世の中になったものだ。

記譜を再生して驚いた。

第1図以下の指し手。▲5六桂△4五香(途中図)

▲3九角△2七成香▲同金△4七香成▲2八飛△3八銀▲6四桂△3九銀不成▲1八飛△2八歩(投了図)

まで、村田女流二段の勝ち。

実戦は果たして▲5六桂だった。対して△4五香がすごかった。まさかの攻め合いである。

…そうだった。中盤の忙しい時に、後手を引いている場合ではなかったのだ。シモキタ名人戦で私自身が、石田直裕五段の銀取りを無視して攻め合いにいったのに、その心得をすっかり忘れていた。

△4五香に実戦は▲3九角。これでは一方的な利かされだから、私などは目をつぶって▲6四桂と飛車を取ってしまうところ。しかし、それで負かされたらすべてがオワリである。対局者は生活がかかっているから、ここは谷口女流二段も▲3九角と耐えたのだ。

しかし村田女流二段は△2七成桂と銀を取り、△4七香成として絶好調。これは素人目にも、後手が優勢に見えてきた。

以下数手進み、△2八歩がシャレた好手。ここで谷口女流二段の投了となった。

私はあまりの展開に、ポカンとしてしまった。第1図からわずか12手で勝負がつくとは思わなんだ。しかも後手が勝つとは!

再度書くが第1図、私たちレヴェルだったら、▲5六桂にひとまず飛車を逃げる。そうして▲6五銀と進み、以下いろいろあるものの、駒の勢いの差で後手が勝つのだろう。そして感想戦では、後手の角切りが無謀でしたよね、とかいう感想戦になるのだろう。こんなトンチナンカンなやりとりをしているから、私たちは一向に強くならないのだ。

それにしても△4五香の威力よ。たぶんこの手は、プロならほとんどの人が視野に入れるだろう。しかし私たちには見えない。ここにプロとアマの明確な差があるのだ。

戻って第2図の▲2五歩が波乱を呼んだと思う。この銀冠から▲2五歩、は大山康晴十五世名人が時折指していた手で、大山将棋研究に余念がない谷口女流二段、この手を指す時は大山十五世名人になりきっていたのではないだろうか。

しかし本局は、△2四歩▲同歩△同角とこの歩を消され、挙句は△2五歩と、逆に位を張られてしまった。

そこで谷口女流二段は▲2五桂△同桂▲2六歩と、この歩を解消しにいった。

私も反対側(居飛車側)をもって時々この手を食らうのだが、私はいつも思うのである。△2五桂が生きているうちに、手持ちの桂で何とか一仕事できないか、と。

それに対する村田女流二段の答えが、第3図の△4六桂だった。

そして△1九角成▲同玉△1七桂成(第1図)。角は捨てても△2五桂を活かす指し方で、何より勢いを感じるではないか。

実は私も高校生のころ、振り飛車相手に飛車角を捨てて△3七歩成(実際は▲7三歩成)とし、このと金を軸にして勝ったことがある。

この将棋は当時の「将棋マガジン」の、「プロの対局観、アマの対局観」という青野照市九段の連載講座で採用された。当然私はこの号を保存しておいたはずなのだが、昨年11月の大掃除の時、探しても見つからなかった(と思う)。

将棋マガジンはその時すべて処分してしまったから、もう探しようがない。当時の私は頭がおかしくなっていたから、こんなアホなこと(処分)をした。失敗したと思う。

戻って本局、村田女流二段は、会心の一局だったのではないだろうか。

女流棋界は村田女流二段のような中堅がもっと頑張らないといけない。本戦での活躍も期待します。