9日、10日は東京・渋谷で、第33期竜王戦第1局・豊島将之竜王VS羽生善治九段戦が行われた。

9日午前10時前にABEMAを見ると、後手が早くも右桂を跳ねていた(第1図)。後手は豊島竜王だった。豊島竜王は序盤から速攻を仕掛ける場合が多いが、竜王戦は持ち時間8時間で、七番勝負の長丁場。私なら開幕局はじっくり戦いたいが、豊島竜王にその思いはなかったようだ。

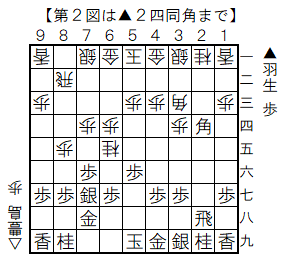

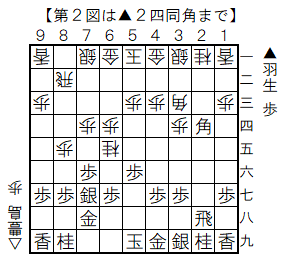

その後しばらくして局面を見ると、豊島竜王は早くも△6五桂と跳び、羽生九段は▲2四同角と角交換を迫っていた(第2図)。

ここまで双方居玉。「居玉は避けよ」と格言は教えているが、名人に定跡はないのである。

でもこういう戦いって、私たちが初心者のころ、よく指していなかったか?

ここまで日本では天文学的な数の将棋が指されているが、初心者同士でここまでの実戦例があってもおかしくないのではないか? もっとも、表面上の指し手は同じでも、読みの量がまったく違うのは言うまでもないが。

夕方、豊島竜王が△2七歩と打った。これがプロの手で、初心者には絶対に指せない。言っちゃあなんだが、ここからプロらしい将棋になった(失礼)。

封じ手は▲2七同飛だったようだ。10日午後にABEMAを見ると、△6七に馬ができていた。この馬はどこからやってきたのか分からぬが、先手玉の近くに位置し、頗る気味が悪い。

羽生九段は▲6八香~▲6九桂と受けたが、いかにもつらい。本来この桂香は、敵の金銀と交換すべきものである。それを一方的な守りに使ってしまい、先手は有効な攻め手がない。

豊島竜王は△5七銀。これも玉頭の銀で、相当厳しい。豊島竜王は左桂も4五に跳ねていて、両桂が大活躍だ。

そして豊島竜王は△6八銀成~△5七香。ここで羽生九段が投了した。

総手数52手は竜王戦七番勝負では最短で、1999年・第12期第1局の藤井猛竜王VS鈴木大介六段戦の66手を大きく更新した。また、いちいち調べないが、不動駒17枚もシリーズ最多だと思う。

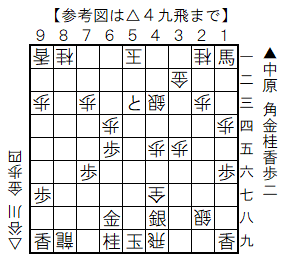

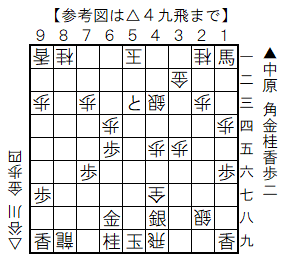

さらに双方居玉の終局も珍しく、私は本局のほかには、1990年12月9日に新潟県民会館で指された第11回JT杯将棋日本シリーズ決勝・▲中原誠名人VS△谷川浩司竜王戦しか知らない。

いやしかし本局には驚かされた。水面下での読みが膨大だったことは承知しているが、棋譜だけ見れば、豊島竜王が居玉のまま左右の桂馬をポンポン跳ねただけである。これで永世七冠に勝てるんだったら、将棋は随分簡単ではないか。

52手ということは、羽生九段の指し手は26手。この間に羽生九段が大悪手を指したから差が開いたのだろうが、そんな手があっただろうか?

私は竜王戦サイトで、指し手を再生してみる。すると32手目の△8九角がかなり厳しいと思った。通常は▲6八玉で受かるが、この場合は△5七桂成が厳しい。それで羽生九段は▲7九金と引き、△6七角成と馬が出現したわけだった。なるほど。

しかしそこから香桂を打つようでは、さっきと重複するが、先手は面白くなかった。

以上のように豊島竜王が先勝したわけだが、本局は精神的疲労も少なく?この1勝は果てしなく大きかったと思われる。誤解を恐れずに書けば、1勝のアドバンテージをもらったようなものだ。

いっぽう羽生九段は拙局で、まったく羽生九段らしくなかった。これは、完敗だったから尾を引くのか、逆にスッパリ忘れられるからいいのか、どっちなのだろう。

とにかく、豊島竜王相手にこれから4勝2敗は大変だ。

第2局は22日から、名古屋市で行われる。

9日午前10時前にABEMAを見ると、後手が早くも右桂を跳ねていた(第1図)。後手は豊島竜王だった。豊島竜王は序盤から速攻を仕掛ける場合が多いが、竜王戦は持ち時間8時間で、七番勝負の長丁場。私なら開幕局はじっくり戦いたいが、豊島竜王にその思いはなかったようだ。

その後しばらくして局面を見ると、豊島竜王は早くも△6五桂と跳び、羽生九段は▲2四同角と角交換を迫っていた(第2図)。

ここまで双方居玉。「居玉は避けよ」と格言は教えているが、名人に定跡はないのである。

でもこういう戦いって、私たちが初心者のころ、よく指していなかったか?

ここまで日本では天文学的な数の将棋が指されているが、初心者同士でここまでの実戦例があってもおかしくないのではないか? もっとも、表面上の指し手は同じでも、読みの量がまったく違うのは言うまでもないが。

夕方、豊島竜王が△2七歩と打った。これがプロの手で、初心者には絶対に指せない。言っちゃあなんだが、ここからプロらしい将棋になった(失礼)。

封じ手は▲2七同飛だったようだ。10日午後にABEMAを見ると、△6七に馬ができていた。この馬はどこからやってきたのか分からぬが、先手玉の近くに位置し、頗る気味が悪い。

羽生九段は▲6八香~▲6九桂と受けたが、いかにもつらい。本来この桂香は、敵の金銀と交換すべきものである。それを一方的な守りに使ってしまい、先手は有効な攻め手がない。

豊島竜王は△5七銀。これも玉頭の銀で、相当厳しい。豊島竜王は左桂も4五に跳ねていて、両桂が大活躍だ。

そして豊島竜王は△6八銀成~△5七香。ここで羽生九段が投了した。

総手数52手は竜王戦七番勝負では最短で、1999年・第12期第1局の藤井猛竜王VS鈴木大介六段戦の66手を大きく更新した。また、いちいち調べないが、不動駒17枚もシリーズ最多だと思う。

さらに双方居玉の終局も珍しく、私は本局のほかには、1990年12月9日に新潟県民会館で指された第11回JT杯将棋日本シリーズ決勝・▲中原誠名人VS△谷川浩司竜王戦しか知らない。

いやしかし本局には驚かされた。水面下での読みが膨大だったことは承知しているが、棋譜だけ見れば、豊島竜王が居玉のまま左右の桂馬をポンポン跳ねただけである。これで永世七冠に勝てるんだったら、将棋は随分簡単ではないか。

52手ということは、羽生九段の指し手は26手。この間に羽生九段が大悪手を指したから差が開いたのだろうが、そんな手があっただろうか?

私は竜王戦サイトで、指し手を再生してみる。すると32手目の△8九角がかなり厳しいと思った。通常は▲6八玉で受かるが、この場合は△5七桂成が厳しい。それで羽生九段は▲7九金と引き、△6七角成と馬が出現したわけだった。なるほど。

しかしそこから香桂を打つようでは、さっきと重複するが、先手は面白くなかった。

以上のように豊島竜王が先勝したわけだが、本局は精神的疲労も少なく?この1勝は果てしなく大きかったと思われる。誤解を恐れずに書けば、1勝のアドバンテージをもらったようなものだ。

いっぽう羽生九段は拙局で、まったく羽生九段らしくなかった。これは、完敗だったから尾を引くのか、逆にスッパリ忘れられるからいいのか、どっちなのだろう。

とにかく、豊島竜王相手にこれから4勝2敗は大変だ。

第2局は22日から、名古屋市で行われる。