2局目はKom姉さんと。手合いが分からないが、平手にした。将棋はKom姉さんの居飛車に、私の四間飛車。

2つ隣の盤では、Kaz―U戦が行われており、これはおもしろい取組だ。

Kom姉さんは棒銀。私も何となく形通り指し、Kom姉さんは仕掛けてきた。

第1図以下の指し手。▲3五歩△3二飛▲3四歩△同銀▲3八飛△4五歩▲3三角成△同飛▲8八角△3五歩▲3三角成△同桂(第2図)

Kom姉さんは▲3五歩。私はこんなもんだろうと受けたが、この形は△1二香が疑問手になっていて、おもしろくなかったかもしれない。

第2図以下の指し手。▲6六歩△4六歩▲同歩△2七角▲2八飛△5四角成▲6七金右△4九角▲3七銀△2五桂▲4八銀右(第3図)

Kom姉さんは▲6六歩と穏やかに突いたが、別に角の睨みがあるわけではないので、必要なかった。ふつうに▲3二飛でよかったと思う。

私は△4六歩と突き捨て、△2七角~△5四角成。5筋不突きの場合、ここに馬が作れれば大きい。

私はカサにかかって△4九角。Kom姉さんは▲3七銀~▲4八銀右と、いい辛抱だ。この2手を指せる女性はなかなかいない。

Kaz―U戦は、Kaz氏が投了した。さっきは優勢に見えたのだが、何があったのだろう。

第3図以下の指し手。△2七角成▲同飛△同馬▲3二飛△4三銀▲1二飛成(第4図)

Kaz―U戦は、△2九にいたKaz氏の竜が、▲6五角~▲2九角で取られてしまったらしい。

Kaz氏らしからぬポカで、そのまま投了というわけだった。

第3図では、△6七角成▲同金△2七金か、本譜の順か迷った。前者は先手玉を薄くはできるが、結局手駒を持たせるだけだ。それで、ふつうに角を成った。

Kom姉さんは▲3二飛の反撃だが、△4三銀に▲1二飛成は意外。▲3五飛成と引き付けられる方がイヤだった。

数手進んで第5図。

第5図以下の指し手。△4九馬▲2五竜△5八銀▲同金△同馬▲4八銀打△同馬▲同銀△同竜▲6八金△5七金(第6図)

ここに至るまで、先手は▲6九香の受け過ぎがあったが、まだいい勝負である。

第5図で私は△4九馬と突っ込んだが、やや危険だった。△2六馬と我慢すべきだったか。

▲2五竜に△5八銀がダサイ攻めで、あまり自信はなかった。

▲同金△同馬に、Kom姉さんは熟考して▲4八銀打だが、これは二枚換えになってありがたかった。

△4八同竜に▲6八金も薄く、ここは▲6八銀と入れるところと思う。私は△5七金と打ち、これは何とか寄せきれそうに思った。

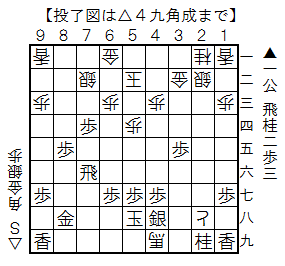

第6図以下の指し手。▲9五歩△6八金▲同香△6九銀▲7七玉△8八銀▲同玉△6八竜▲9七玉△9五歩▲8六玉△8四香▲8五桂△同香▲同竜△7三桂▲2五竜△9四桂▲9五玉△8四金(投了図)

まで、一公の勝ち。

Kom姉さんは▲9五歩。私は△6八金から△6九銀だがやや雑で、△6八金では△6七銀とかぶせるべきだった。

最後は偶然寄っていた感じで、私もこんな手を指しているようでは、大会では勝てない。

感想戦はOg氏を交えて行われた。

いわく、第2図からの▲6六歩は、この手もある、とのこと。

そして第4図の▲1二飛成は当然▲3五飛成とするところで、次に▲2五竜や▲3四歩などを狙えば、先手も十分戦えたという。

さすがに元奨励会の意見は私たちとは一味違って、いろいろな変化がポンポン飛び出してきて、とても勉強になった。

Kom姉さんはちょっと受け過ぎで、どこかで反撃に転じていれば、十分勝機はあっただろう。

3局目は少し間が空いたが、常連の女性と指すことになった。

彼女は初心者なのだが、努力の甲斐あって、徐々に棋力を伸ばしつつある。今日も私の五枚落ちで、左桂を落とした。

私は△2二銀~△3二金。左の金銀がない場合、下手はスズメ刺しの要領で1筋を攻めて来るが、上手の対応は2つに分かれる。ひとつは「適当なところで1筋を明け渡す」。もうひとつは「全力で受ける」で、私はこちらを採る。すなわち右の金まで動員して、誤魔化しにかかるのである。

これで容易に潰れないが、そこで下手に9筋方面の攻めをやられると上手はもたないのだが、下手はそこまで目がいかないことを私は知っている。

本譜は1筋の攻めがうまくいかず女性も困惑気味だが、五枚落ちのハンデは大きく、まだまだ上手は楽にならない。

私は右の桂を跳び、△9八歩からと金を作る。さらに成桂を活用し、これは上手ペースになった。

9筋のと金は下手の金銀と交換になり、さすがに勝負がつきかけた。

が、そこで私はプレイバック。またもや難しい戦いになった。

私が△5六歩と垂らすと、女性は▲4八銀と受けようか迷って、別の手を指す。しかしここで△5七歩成と金取りに成っては上手勝勢なので、ここも「▲4八銀」を教える。

こうしてみると、私も存外優しいのだ。

しかしこれだけ緩めているとさすがに形勢も接近してきて、最後は一手争いの終盤になった。

このあたりから観戦した大野八一雄七段が

「正確に指せば上手が勝ちますが…。でも無理かなあ。▲4一馬と寄ってください」

とモロに正着を言い、私はまずい形勢になった。

私は△4五銀と逃げ道を開ける。

大野七段「玉に(4四~5五と)逃げられたらヤバイですからね」

女性はしばらく考えて、▲5五銀(第2図)と待ち駒をした。

これにて上手玉は必至。大野七段も安心してその場を離れたが、私はどこまでも諦めないのである。

私は△3七成桂から、下手玉を追う。数手後、△2六桂と王手飛車取り。これに女性は、▲2八玉、と寄ってしまう。これでは△1八桂成と飛車を取りながら王手できるので、大逆転だ。

(つづく)

2つ隣の盤では、Kaz―U戦が行われており、これはおもしろい取組だ。

Kom姉さんは棒銀。私も何となく形通り指し、Kom姉さんは仕掛けてきた。

第1図以下の指し手。▲3五歩△3二飛▲3四歩△同銀▲3八飛△4五歩▲3三角成△同飛▲8八角△3五歩▲3三角成△同桂(第2図)

Kom姉さんは▲3五歩。私はこんなもんだろうと受けたが、この形は△1二香が疑問手になっていて、おもしろくなかったかもしれない。

第2図以下の指し手。▲6六歩△4六歩▲同歩△2七角▲2八飛△5四角成▲6七金右△4九角▲3七銀△2五桂▲4八銀右(第3図)

Kom姉さんは▲6六歩と穏やかに突いたが、別に角の睨みがあるわけではないので、必要なかった。ふつうに▲3二飛でよかったと思う。

私は△4六歩と突き捨て、△2七角~△5四角成。5筋不突きの場合、ここに馬が作れれば大きい。

私はカサにかかって△4九角。Kom姉さんは▲3七銀~▲4八銀右と、いい辛抱だ。この2手を指せる女性はなかなかいない。

Kaz―U戦は、Kaz氏が投了した。さっきは優勢に見えたのだが、何があったのだろう。

第3図以下の指し手。△2七角成▲同飛△同馬▲3二飛△4三銀▲1二飛成(第4図)

Kaz―U戦は、△2九にいたKaz氏の竜が、▲6五角~▲2九角で取られてしまったらしい。

Kaz氏らしからぬポカで、そのまま投了というわけだった。

第3図では、△6七角成▲同金△2七金か、本譜の順か迷った。前者は先手玉を薄くはできるが、結局手駒を持たせるだけだ。それで、ふつうに角を成った。

Kom姉さんは▲3二飛の反撃だが、△4三銀に▲1二飛成は意外。▲3五飛成と引き付けられる方がイヤだった。

数手進んで第5図。

第5図以下の指し手。△4九馬▲2五竜△5八銀▲同金△同馬▲4八銀打△同馬▲同銀△同竜▲6八金△5七金(第6図)

ここに至るまで、先手は▲6九香の受け過ぎがあったが、まだいい勝負である。

第5図で私は△4九馬と突っ込んだが、やや危険だった。△2六馬と我慢すべきだったか。

▲2五竜に△5八銀がダサイ攻めで、あまり自信はなかった。

▲同金△同馬に、Kom姉さんは熟考して▲4八銀打だが、これは二枚換えになってありがたかった。

△4八同竜に▲6八金も薄く、ここは▲6八銀と入れるところと思う。私は△5七金と打ち、これは何とか寄せきれそうに思った。

第6図以下の指し手。▲9五歩△6八金▲同香△6九銀▲7七玉△8八銀▲同玉△6八竜▲9七玉△9五歩▲8六玉△8四香▲8五桂△同香▲同竜△7三桂▲2五竜△9四桂▲9五玉△8四金(投了図)

まで、一公の勝ち。

Kom姉さんは▲9五歩。私は△6八金から△6九銀だがやや雑で、△6八金では△6七銀とかぶせるべきだった。

最後は偶然寄っていた感じで、私もこんな手を指しているようでは、大会では勝てない。

感想戦はOg氏を交えて行われた。

いわく、第2図からの▲6六歩は、この手もある、とのこと。

そして第4図の▲1二飛成は当然▲3五飛成とするところで、次に▲2五竜や▲3四歩などを狙えば、先手も十分戦えたという。

さすがに元奨励会の意見は私たちとは一味違って、いろいろな変化がポンポン飛び出してきて、とても勉強になった。

Kom姉さんはちょっと受け過ぎで、どこかで反撃に転じていれば、十分勝機はあっただろう。

3局目は少し間が空いたが、常連の女性と指すことになった。

彼女は初心者なのだが、努力の甲斐あって、徐々に棋力を伸ばしつつある。今日も私の五枚落ちで、左桂を落とした。

私は△2二銀~△3二金。左の金銀がない場合、下手はスズメ刺しの要領で1筋を攻めて来るが、上手の対応は2つに分かれる。ひとつは「適当なところで1筋を明け渡す」。もうひとつは「全力で受ける」で、私はこちらを採る。すなわち右の金まで動員して、誤魔化しにかかるのである。

これで容易に潰れないが、そこで下手に9筋方面の攻めをやられると上手はもたないのだが、下手はそこまで目がいかないことを私は知っている。

本譜は1筋の攻めがうまくいかず女性も困惑気味だが、五枚落ちのハンデは大きく、まだまだ上手は楽にならない。

私は右の桂を跳び、△9八歩からと金を作る。さらに成桂を活用し、これは上手ペースになった。

9筋のと金は下手の金銀と交換になり、さすがに勝負がつきかけた。

が、そこで私はプレイバック。またもや難しい戦いになった。

私が△5六歩と垂らすと、女性は▲4八銀と受けようか迷って、別の手を指す。しかしここで△5七歩成と金取りに成っては上手勝勢なので、ここも「▲4八銀」を教える。

こうしてみると、私も存外優しいのだ。

しかしこれだけ緩めているとさすがに形勢も接近してきて、最後は一手争いの終盤になった。

このあたりから観戦した大野八一雄七段が

「正確に指せば上手が勝ちますが…。でも無理かなあ。▲4一馬と寄ってください」

とモロに正着を言い、私はまずい形勢になった。

私は△4五銀と逃げ道を開ける。

大野七段「玉に(4四~5五と)逃げられたらヤバイですからね」

女性はしばらく考えて、▲5五銀(第2図)と待ち駒をした。

これにて上手玉は必至。大野七段も安心してその場を離れたが、私はどこまでも諦めないのである。

私は△3七成桂から、下手玉を追う。数手後、△2六桂と王手飛車取り。これに女性は、▲2八玉、と寄ってしまう。これでは△1八桂成と飛車を取りながら王手できるので、大逆転だ。

(つづく)