第33期竜王戦第2局は、22日・23日に名古屋市で行われた。第1日目の午前10時半ごろにABEMAを見ると、角換わりになっていた。居飛車党のふたりからすれば当然の戦法選択で、今後もこの戦法がメインで指されると思う。

先手の豊島将之竜王は早繰り銀、後手の羽生善治九段は腰掛け銀だった。「角換わりに5筋の歩を突くな」は有名な格言だが、早繰り銀がいけないという格言はない。ただ角換わりには三すくみの法則があって、たしか早繰り銀は腰掛け銀に弱く、腰掛け銀は棒銀に弱く、棒銀は早繰り銀に弱かったような気がする。

だから豊島竜王がやや不利な気もするが、第1局を見れば分かるように、豊島竜王はケンカっ早い。早繰り銀でも十分勝算はあっただろう。

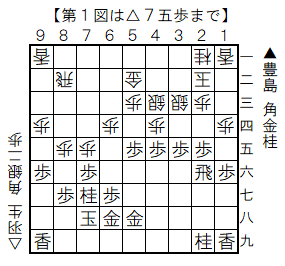

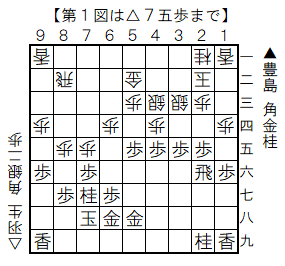

それからしばらく経つと、銀銀・金桂の交換になっていた。現代将棋では珍しく、羽生玉が2二に収まっている。そして3二の金はなんで豊島竜王の駒台にあるのか、分からないことが多かった(第1図)。

ただ「▲角金桂」と「△角銀銀歩」では、後手のほうが攻め手に困らない気がした。しかも第1局と違い急所が分かりやすいというか、後手のほうが手を考えていて楽しいだろうな、という気はした。すなわちこの将棋、羽生九段が勝つと思った。

ABEMA1日目の解説は畠山鎮八段。対局者を立てつつ的確な解説を務めている。ただ、私はそれを四六時中聞ける立場ではない。チラッチラッとABEMAを覗くだけだった。

2日目の午後にABEMAを見ると、△8九銀のクサビが入っていた。しかもその上に▲8八玉が乗っている。なんで先手はこの銀を取れなかったのだろう(第2図)。

よく見ると▲8九玉の形は、△8七銀が飛車取りと同時に△8八銀打までの詰めろになるのだった。

だが△8九銀は強烈な手がかりで、これを打たせた豊島竜王に誤算があったのではないか?

2日目の解説は郷田真隆九段。郷田九段のしゃべりはポソポソとしているが、勘所を押さえてとても参考になる。

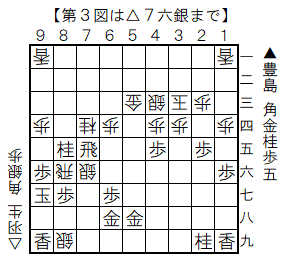

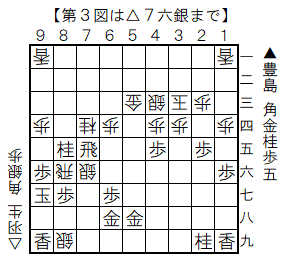

それからしばらくして見ると、第3図になっていた。ここから▲5一角△4二銀▲同角成△同玉と角銀交換の駒損をしてから▲8六歩と進み第4図。

これは後手の持駒が角銀より角角のほうが寄せにくいと見たのだろう。

もうひとりの解説の佐々木勇気七段は、「△7九角▲8八銀△7八角」を示す。以下▲7六飛なら、△8八角成▲同玉△8七歩▲7七玉△8八銀(参考図)まで詰む。「1歩があるとないとで大違いです」。将棋の格言に「一歩千金」があるが、棋士はこれを最も実感しているのではないか。

それにしても、第4図から角二枚を打って受けなしとは恐ろしい。とりわけ△7四桂が鬼のように働いている。勝ち将棋鬼のごとし、とはよくいったものだ。

ここで後手玉は詰みそうにないから投了も考えられるが、両者席を外したりして、まだ勝負の熱気は渦巻いている。聞き手の貞升南女流初段は、「何分か考慮して投了すると、記録用紙に残念棒(――)がつくじゃないですか。あれってあとで棋譜を見ると悔しいですよね」と言う。「だから何か指してから投了したいです」。

私はそこの考えが違って、何も指さずに投げ、その悔しさを残念棒に落とし込んでおきたい。後から棋譜を見て、悔しさが込み上げてきたほうがいいのではと思う。

豊島竜王は▲8二飛と下ろし、△5二銀に投了した。

本局、全譜を見たわけではないが、羽生九段の構想通りに進み、すべての駒を目一杯働かせた、会心の一局だったのではないだろうか。

羽生九段も加齢により、微妙に読みの精度が甘くなっていると思うが、持ち時間8時間はその不利を補って余りあると思う。ここまでどちらも後手番を制したこともあり、第3局から先、まったく勝敗の予想がつかない。第3局は11月7日(土)・8日(日)に京都市で行われる。

先手の豊島将之竜王は早繰り銀、後手の羽生善治九段は腰掛け銀だった。「角換わりに5筋の歩を突くな」は有名な格言だが、早繰り銀がいけないという格言はない。ただ角換わりには三すくみの法則があって、たしか早繰り銀は腰掛け銀に弱く、腰掛け銀は棒銀に弱く、棒銀は早繰り銀に弱かったような気がする。

だから豊島竜王がやや不利な気もするが、第1局を見れば分かるように、豊島竜王はケンカっ早い。早繰り銀でも十分勝算はあっただろう。

それからしばらく経つと、銀銀・金桂の交換になっていた。現代将棋では珍しく、羽生玉が2二に収まっている。そして3二の金はなんで豊島竜王の駒台にあるのか、分からないことが多かった(第1図)。

ただ「▲角金桂」と「△角銀銀歩」では、後手のほうが攻め手に困らない気がした。しかも第1局と違い急所が分かりやすいというか、後手のほうが手を考えていて楽しいだろうな、という気はした。すなわちこの将棋、羽生九段が勝つと思った。

ABEMA1日目の解説は畠山鎮八段。対局者を立てつつ的確な解説を務めている。ただ、私はそれを四六時中聞ける立場ではない。チラッチラッとABEMAを覗くだけだった。

2日目の午後にABEMAを見ると、△8九銀のクサビが入っていた。しかもその上に▲8八玉が乗っている。なんで先手はこの銀を取れなかったのだろう(第2図)。

よく見ると▲8九玉の形は、△8七銀が飛車取りと同時に△8八銀打までの詰めろになるのだった。

だが△8九銀は強烈な手がかりで、これを打たせた豊島竜王に誤算があったのではないか?

2日目の解説は郷田真隆九段。郷田九段のしゃべりはポソポソとしているが、勘所を押さえてとても参考になる。

それからしばらくして見ると、第3図になっていた。ここから▲5一角△4二銀▲同角成△同玉と角銀交換の駒損をしてから▲8六歩と進み第4図。

これは後手の持駒が角銀より角角のほうが寄せにくいと見たのだろう。

もうひとりの解説の佐々木勇気七段は、「△7九角▲8八銀△7八角」を示す。以下▲7六飛なら、△8八角成▲同玉△8七歩▲7七玉△8八銀(参考図)まで詰む。「1歩があるとないとで大違いです」。将棋の格言に「一歩千金」があるが、棋士はこれを最も実感しているのではないか。

それにしても、第4図から角二枚を打って受けなしとは恐ろしい。とりわけ△7四桂が鬼のように働いている。勝ち将棋鬼のごとし、とはよくいったものだ。

ここで後手玉は詰みそうにないから投了も考えられるが、両者席を外したりして、まだ勝負の熱気は渦巻いている。聞き手の貞升南女流初段は、「何分か考慮して投了すると、記録用紙に残念棒(――)がつくじゃないですか。あれってあとで棋譜を見ると悔しいですよね」と言う。「だから何か指してから投了したいです」。

私はそこの考えが違って、何も指さずに投げ、その悔しさを残念棒に落とし込んでおきたい。後から棋譜を見て、悔しさが込み上げてきたほうがいいのではと思う。

豊島竜王は▲8二飛と下ろし、△5二銀に投了した。

本局、全譜を見たわけではないが、羽生九段の構想通りに進み、すべての駒を目一杯働かせた、会心の一局だったのではないだろうか。

羽生九段も加齢により、微妙に読みの精度が甘くなっていると思うが、持ち時間8時間はその不利を補って余りあると思う。ここまでどちらも後手番を制したこともあり、第3局から先、まったく勝敗の予想がつかない。第3局は11月7日(土)・8日(日)に京都市で行われる。