今日も、ゴルフ。コンディションは、最高。風もほとんどなく、雲もまったくない。気温は、ちょっと汗ばむぐらいで、スポーツには、ベスト。

昨日までの反省を踏まえ、後半に崩れないようどうにか踏ん張ったが、最終ホールで、たたいてしまった。でも、進歩はあった。

タージマハル?よく見ると違う?

これは、デカンのタージとも言われるビービー・カ・マクバラー。

雰囲気は、似ているのだが、規模が小さいし、ややさびしい。

オーランガバードの街の近くにある。1678年頃の建築という。

大理石も使われてはいるのだが、一部のみで、貴石類も使われていない。

昨日紹介したインド美術の本によると、大理石で内装し、砂岩と光沢のあるストゥッコを用いて、ダージマハルの輝きを競うことをねらったようだとのこと。象嵌技法は、使われなかったという。

作りは似ている。

タージマハルを作ったシャージャハンの息子であるアウラングゼーブが、妻のために作った廟というが、予算がなく、このような形になった。

中は、掘られていて、お棺らしきものが見える。タージマハルは、仮のお棺は見れるが、本当のお棺は見れない。

このあたりは、きれいに作られている。まさにミニタージだ。

この辺もタージマハルを思い起こさせる。

入口方向を見返したところ。遠くにダウラターバードらしき山が見える。

今日は、ゴルフ日和。前半はまぁまぁだったのだが。最近いつもこのパターン。体力の衰えか....

本書は、大きな本屋の棚に、そっとあったのをGETした。装丁の割には、高かったので、躊躇したが、読み応え十分。私のような、初心者に毛の生えたような人にぴったりの本だった。

岩波の世界の美術シリーズの内の1冊のようだが、他の本は、見たことがない。かなり、独立色の強い1冊を思われる。著者は、スミソニアン研究所の学者のようだが、名前からすると印度人か。

インダス文明から、仏教美術、ヒンドゥ教美術、イスラム教美術、マハラジャ達の美術、西欧美術、現代美術と、絶妙のバランスで、流れを説明してくれる。

インドの美術は、中国の美術と同様、多岐に渡っており、全体の流れがわかるように、かつ通り一遍にならないように説明するのは難しいと思うが、本書は、それに成功しているように思う。

たとえば、仏教美術については、サーンチー、アジャンタ、エローラなど代表的なところについて、かなり詳しく触れている。

その次のヒンドゥ教美術も凄い。カジュラーホは、8月に訪問する機会を得たが、内陸、南部には、とんでもない巨大寺院が、多数建設された。そのうち、一つだけ見ても驚くだろう。

最初にその類の寺院を見たのは、シンガポールのチャイナタウンだったが、規模が全然違う。

タージマハルに代表されるイスラム美術については、お馴染みだが、そのイスラム支配下で、マハラジャ達は、独自の美術を開花させた。

イギリス統治時代の、巨大な建築も、本国のものに負けない素晴らしいものだ。

印度人にとっては、外国に統治された負の時代の遺産と言えるかも知れないが。

もちろん、本書に載っていない素晴らしい美術が、まだ星の数ほどあるのだろうが、繰り返しになるが、初心者+αぐらいの読者にはぴったりの良書だと思う。

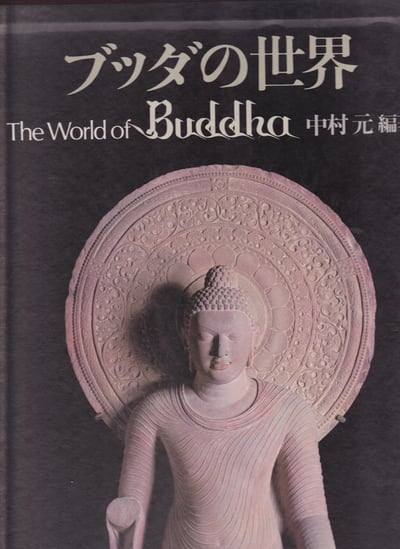

本書も、中村元さんのゴータマ・ブッダで推薦されていた本。

ちょっと高かったが、元の値段を見たらびっくり。1980年で32,000円。しかもすぐ第二版が出ているので、相当の人気だったことがうかがえる。

装丁も立派だし、写真も豊富。本書のために、1975年から1977年にかけて、インド、ネパール、パキスタン、スリランカの4か国を3回に渡って取材している。3万点の写真を撮影したという。

単なる写真集ではなく、仏教、ブッダに関する総合的な解説本になっている。本書でしか見られない写真も多く、仏教に興味のある方は、是非一度手に取ってほしい本だ。

35年ぐらい前に撮られた写真なので、まだ観光地化されていない素朴な姿を見ることもできる。

例えば、サンカーシャ。単なる小山で、何もない。あのアショカ王の象は、どこにあるんだろう?

説明には、釈尊の遊行n範囲は主として東インドに限られるが、あるいはこのあたりまで伝道に赴いたとも推定されるとある。

シュラーヴァスティも、まだ単なる瓦礫の山という様相である。

ヴァイシャーリーの博物館で見た見事な仏陀像の写真もあった。撮影禁止の仏像にこういった形で出会えるのは、嬉しい。

35年前に、これだけの旅をし、写真に収め、すばらしい本にまとまられた情熱に拍手である。

今でも(今ではか)、これだけの本を作るのは、至難の業だろう。

本書は、中村元氏のゴータマ・ブッダで推薦されていてGET。

ちょっと高かったが、見たことのない仏教美術の写真が多く掲載されており、まずまずかな?

1979年の発行だが、保存状態も問題ない。装丁も立派。何せ、当時で、9,800円したのだから、相当気合の入った本であることがわかる。もしかすると、釈尊の生涯という切り口でも美術本は、まだそう多くなかったのかもしれない。

やはり驚きは、30年以上前に、印度及びその周辺国を実際に歩き回って、すばらしい陰影の深い写真を、多数収めていることだ。相当の知識と、技術がないとできることではない。

それと、紙芝居風に、説明がわかりやすいことだ。ぱらぱらめくりながらでも、ブッダの生涯に何が起こったかがわかるように工夫されている。

ということで、一般向けではないが、値段を除いては、素晴らしい本だった。

今日、たまたまカンボジア大使館にいったら、シアヌーク元国王ご崩御に伴う記帳を行っていた。金曜まで受け付けるという。ご存命だった国王で、これだけ、歴史に翻弄された国王もいまやそう多くない。ラストエンペラーを思い出す。

今年は、中村元先生生誕100年なのだそうで、この3巻セットが店頭に並んでいたので、思わずGET。

正直、中村さんの本は、ちょっと読んだし、かなりの重複感が予想された。

ただ、読んでみて、中村さんのブッダの生涯に関する本は、本書がベストと思うに至った。

本書は、中村元選集全40巻の内、ブッダの生涯について著した2巻を、やや読みやすくし、3巻にまとめたものということである。

ブッダの生涯ではなくて、仏教そのものについて知りたいという声が聞こえてきそうだが、ブッダは、自ら何も著していないので、我々は、弟子が語りついだ内容から、その教えを推測するしかない。そして、その教えのもっとも原始的なものは、ブッダの生涯の中に隠されている。

今まで読んだブッダの本は(中村さんの本も含めて)、著者の頭の中に整理されたブッダの生涯について描かれている。だから、著者によって、異なった内容が、断定的に描かれてしまっており、少々戸惑うこともある。

本書を読んで何故かわかった。

原始仏教に関わる経本も、様々あり、使われている言語も様々。なるべく古い言葉で書かれたものが真実に近いと思われるのだが、残っていないケースもあるし、後代の方が、どう見ても正しそうだということもある。本書は、この微妙なところについては、二つの言い伝えを、併記しているのだ。

2,500年前の、しかもオリジナル文書のないブッダの生涯についての話であるから、当然このような作業の末、ブッダの生涯が明らかにされていったのだが、本書を読むまで、その実感がわかなかった。

まじめに、ブッダの生涯を知りたい人にお勧めできる。

ついでながら、本書で推薦されている本をAMAZONで2冊GET。古い大書で、結構いい値段したが、流石、中村さんが推薦するだけあって、しっかりした本だった。

本書が最初に世に出たのが、20年ぐらい前らしい。中村さんを超える研究者は、なかなか今後出ないのではないか。考古学的アプローチなら別だけど。