法律学の論点を、書くことがありますが、一般的な知識としては、重要なものを書いているつもりです。

もっと早くから、知識としてもちたかったという、法律を学ばない自分を対象に、知りたい、知っておくべきであった内容を選んでいます。

時々、ブログを自分のノートの用にも使用しています。

どこからでも、ノートが閲覧できて便利。

もちろん、自分のノートと違うところは、オープンなところ。

以下、法律学の論点(売買は、賃貸借を破る 旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問)に、「はやしさん」から、コメントいただきました。

感謝です。

はやしさんは、他の大学のロースクールの院生。

法務実務研修(エクスターンシップ)で、研修の同時期に、たまたま同じ法律事務所に来られていて、知り合うことができました。

他大学のかたと、知り合えるなんてなかなかないと思っていましたが、知り合うことができ、たいへん光栄なことです。

さて、いただいたコメントの件。

******はやしさんのコメント************

Unknown (はやし)2013-11-11 00:06:32

エクスターンでお世話になった林です。法律の問題だったので。設問1(1)について。

Cは本条但し書きの解除前の第三者なので、その権利を害することはできないのではないでしょうか?

となるとAの請求は認められないことになりそうです。

また、賃貸借契約において、使用収益ができなくなった場合、賃貸借契約は当然終了するという風に言われていた気がします。使用の対価としての賃料だからです。

以上の点が気になりました。

*****はやしさんのコメント終わり**************

本問の一番の問題点についてのご指摘と思います。

そこをあまり記載していませんでした。

【問題再掲】旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問

Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。

設問(1 ) その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。

********************************

Cは、解除前に契約をしているのに、法律(民法545条1項但書き)は守ってくれない。

*民法(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

********************************

本問のCは、解除前後には関係なく、「使用借権」と同様、「賃借権」は、債権という性質上(例えば、売買契約で物権が移転していたら、当然守られるところ)、守られない弱い立場と理解しています。

******もとのブログ*******

売買は、賃貸借を破る 旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問

Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。

その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。

なんも悪くないCは、Aに、工作機械を返さねばならない。

「売買は、賃貸借を破る」を、まさに体現した問題。

Cは、解除前に契約をしているのに、法律(民法545条1項但書き)は守ってくれない。

*民法(解除の効果)

第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

法律を知らなければ、納得がいかない問題である。

自分も、普通の感覚とは、異なるがゆえに、理解に苦労しているところ。

債権は、その契約の相手方にのみ主張できる。物権は、あらゆるひとに主張できる。物権・債権の違いから端を発している。

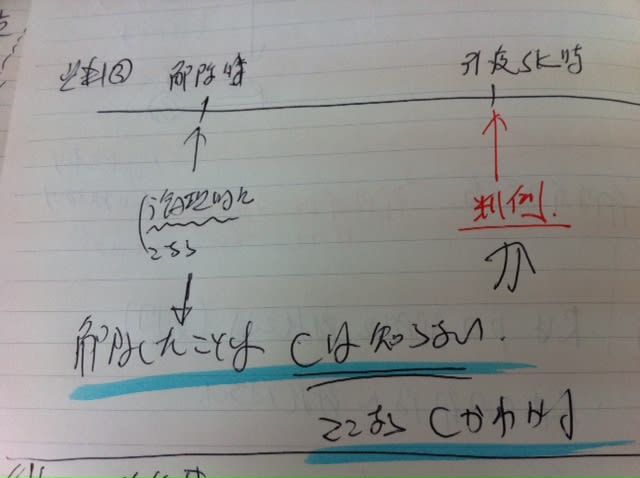

以下の図で、甲から乙は借りていたが、甲がそれを丙に売った。乙は、甲から借りていたものを、丙に返さねばならない。

【問題】旧司法試験 論述 民法 平成20年度第1問

Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。

設問(1 ) その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。

設問(2) AがBとの契約を解除する前に,Bは,Cに対する契約当初から1年分の賃料債権をDに譲渡し,BはCに対し,確定日付ある証書によってその旨を通知していた。この場合において,AがBとの契約を解除したときの,AC間,CD間の各法律関係について論ぜよ。

【法務省の出題趣旨】

小問1は,解除の効果と「第三者」(民法第545条第1項ただし書)の意義・要件,動産賃借権の対抗力の有無とその根拠,対抗力の有無から導かれる解除者と第三者との関係及び解除者が権利を主張するための要件などを論じさせ,基本的知識とその応用力を試すものである。小問2は,債権譲渡の有効性と対抗要件に関する基礎的理解を前提としつつ,債権譲渡が小問1の帰結に影響を及ぼすか否かについて,前記「第三者」や民法第468条第2項の「事由」等との関係を検討させ,基本的知識に加え,論理的思考力及び判断能力を問うものである。

設問(1)

1 Aによる売買契約の解除後の、BC間の賃貸借契約

1)Bは、Cに対して、本件機械の使用収益させる債務を負っていた。

2)AがCに対し、本件機械の返還を請求すると、Bは上記債務は、履行不能となった。

Bの責めに帰すべき事由による、履行不能である。

3)Cは、賃貸借契約を、解除できる。損害賠償をすることもできる。

2 BC間の賃貸借契約の解除

BC間には、CのBに対する本件機械の使用収益権と、BのCに対する賃料債権が存在していたが、

履行不能となったことから、使用収益権は、消滅するが、賃料債権が存続する。

一方、Cは、使用収益できないことから、損害賠償請求権を、新たに有する。

損害賠償請求権と賃料債権を相殺できる。

3 いつ履行不能となるか、

AB間の売買契約の解除時か、Aが本件機械の引渡しをCに請求した時か、

論理的には、AB間の売買契約の解除時解除時であるが、Cのあずかり知らないことである。

Aが本件機械の引渡しをCに請求した時点は、Cも知ることができ、この時点が、賃貸借契約の履行不能の時点とする。判例のとる立場でもある。

4 Aは、自己の所有権に基づき、Cに、本件機械の引渡しを請求できる。

設問(2)

通知後の解除。

1、CD間の関係

CがBに対抗できたことは、Dにも対抗できる。

譲渡人Bが譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者Cは、その通知を受けるまでに譲渡人Bに対して生じた事由をもって譲受人Dに対抗することができる

民法468条2項

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

債権譲渡の前から、もともと、Aの解除で、履行不能となる性質をもっていた債権である。

2、AC間の関係

Aは、自己の所有権に基づき、Cに、本件機械の引渡しを請求できる。

以上