公文書は、国だけの問題に限りません。

各自治体の文書管理を議会や住民がきちんとチェックしていかねばなりません。

「ある」ものを「ない」と言われます。

実際に、私も、議会で経験しており、そういわれて、それなら、どうすべきであったかと深く反省するところです。

*****朝日新聞20180429******************

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13473341.html

(いちからわかる!)公文書 何のため・何が問題・どうする

2018年4月29日05時00分

改ざんする、出すべきなのに出さない、個人のメモと言い張る――。役所の「公文書」をめぐる問題が後を絶たない。そもそも、公文書とは何だろうか。それを作り、残していく意味はどこにあるのか。(久保田一道、西山公隆)

■何のため 政策決定の経緯、記録し後で検証

「公文書」とは、広辞苑(岩波書店)によると「国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成した文書」だ。政策や意思決定の経緯や結論が書かれ、後で検証する時の資料になる。

2007年に明らかになった「消えた」年金記録問題などで、公文書がきちんと記録、保管されていなかったことが批判された。与野党から省庁など国の機関を対象にした「公文書管理法」が必要だとの声が高まり、11年4月に施行された。

同法は「公文書」を定義し、その作り方、整理の仕方、保存する期間の設定などを定める。具体的には、省庁などが作る「行政文書」、独立行政法人や日本銀行、国立大学法人などの「法人文書」、歴史的な資料として重要な「特定歴史公文書等」にわけている。

最近、森友学園や陸上自衛隊の「日報」などで問題になっているのが「行政文書」だ。省庁など行政機関の職員が(1)仕事上作ったり、得たりし、(2)組織として使うもので、(3)その時に持っているもの――と定義される。同法に基づき、省庁の行政文書の詳しい取り扱いを決めた「行政文書の管理に関するガイドライン」では、政策・意思決定の際、省内や他の役所との間でどんな協議をしたか、誰が決めたのかを公文書として残すよう求める。下書き段階のメモも、国の政治上の重要な意思決定が記録されている場合は保存を義務づける。他省庁と仕事の連絡に使った電子メールも保存が求められる。

公文書管理法に罰則はないが、不適切な扱いがあれば、国家公務員法に基づき懲戒処分される可能性がある。刑法には公用文書等毀棄(きき)罪もある。

■何が問題 廃棄・改ざん発覚、検証妨げる例も

なぜ、きちんとした公文書の保存、公開が必要なのか。公文書管理法は省庁などの「経緯も含めた意思決定に至る過程」「事務及び事業の実績」を「合理的に跡づけ、または検証する」ことを挙げる。公文書を残すことで行政が透明になり、政治に緊張感を生むことにもつながる。

森友学園をめぐる国有地取引問題を例に考える。安倍晋三首相の妻昭恵氏が、学園が開設をめざした小学校の名誉校長だったことで、不当な値引きがあったのかどうかが問われた。

だが財務省は、国と学園側との交渉を記録した文書を「廃棄した」と繰り返し、会計検査院も昨年11月、文書の廃棄で「検証を十分に行えない状況」と指摘した。さらに財務省は3月、取引に関する決裁文書14件を問題発覚後に改ざんしていたと発表。理由を「国会答弁に合わせる」とし、自らの都合で書き換えていた。改ざん前の文書には、昭恵氏の名前や複数の政治家側による照会の経緯が記載されていた。文書の廃棄や改ざんで取引の経緯の検証が妨げられていた。

防衛省も、自衛隊のイラクへの派遣や南スーダンPKOに関する「日報」が同省内にあったのに、開示請求に対して「ない」と繰り返した。だが、最近になって、日報の存在が判明。自衛隊の海外での活動についての資料が一時、「ない」ことにされていた。

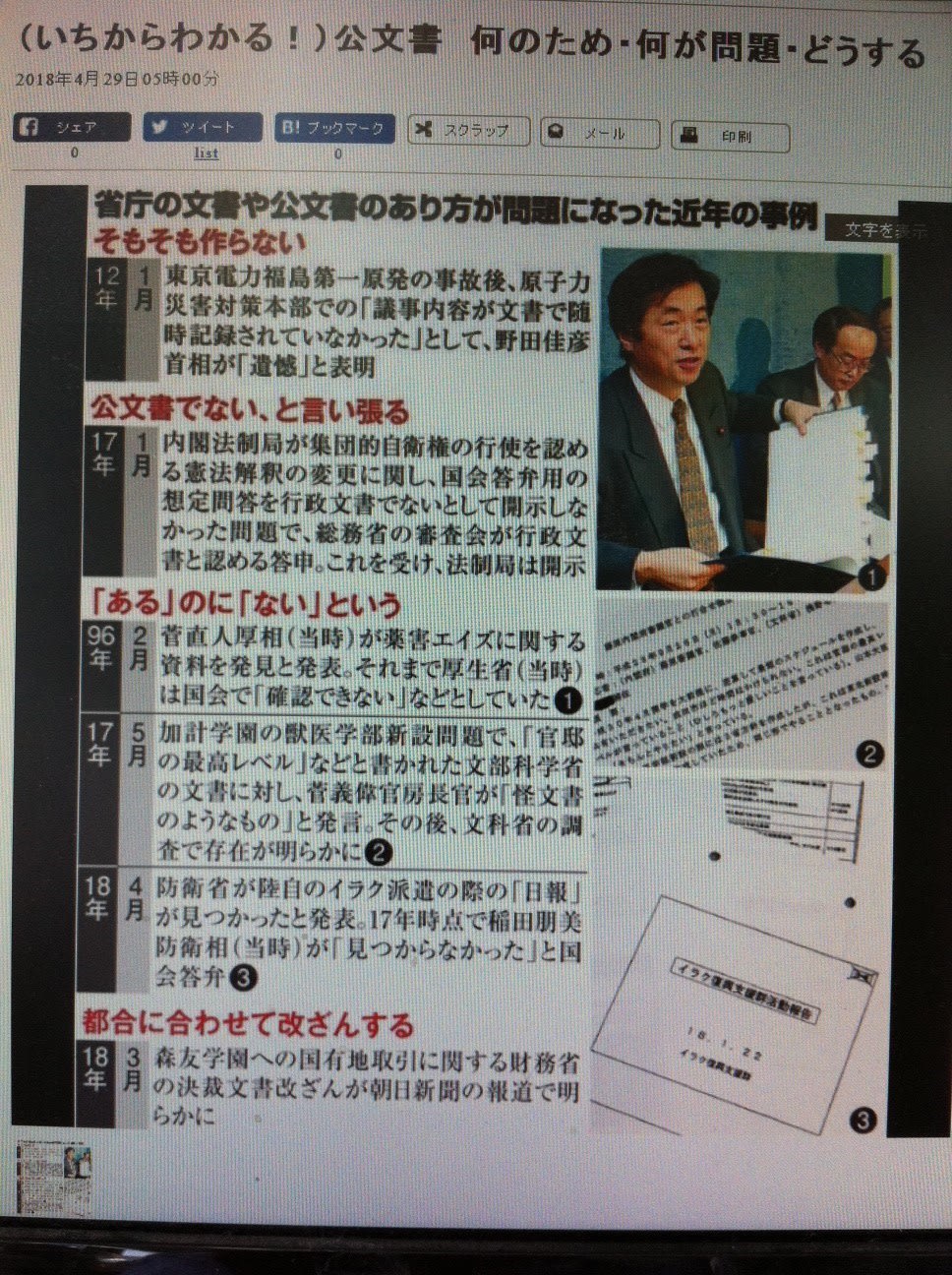

公文書をめぐる政府の対応が遅れたり、立法や政策決定の過程が不透明になったりした例は多い=図。

■どうする 公文書の範囲と保存期間が課題

公文書をめぐる問題が相次ぐ背景に、省庁が法律などを自分に都合良く解釈していることが挙げられる。

まず、公文書の「範囲」だ。内閣府公文書管理委員会委員の三宅弘弁護士は「ややもすると、文書の対象を狭くしようという考え方になる」と話す。実際、内閣法制局は国会答弁用に作った想定問答を「組織的に用いるものではない」などと解釈し、行政文書ではないとしていた。後に総務省の審査会から行政文書だと指摘され、公開した。

加計学園の獣医学部新設問題では、内閣府が愛媛県職員らと首相秘書官との面会予定を文部科学省に連絡したメールについて、機密性を示す「機2」という表示があるのに、内閣府は「行政文書だと言い切る、(そう)でないと言い切る、いずれも難しい」(担当者)と判断を避けた。

政府・与党内には、公文書の定義をはっきりするべきだといった声があるが、定義を厳密にすればするほど、逆に公文書の範囲を狭めかねない。野党6党・会派が17年12月に国会に出した公文書管理法改正案では、逆に範囲を広くするよう求めている。

公文書管理法案を可決した09年6月の参院内閣委員会での付帯決議では、「文書の不作成が恣意(しい)的に行われない」「文書の組織共用性の解釈を柔軟なものとする」とされた。法ができた時に立ち返り、公文書の範囲をできるだけ広くとって、より多くの公文書を残すことが求められる。

もう一つは「期間」だ。森友学園問題では、学園との交渉記録が保存期間「1年未満」に分類され、短い期間で捨てられていた。ガイドラインは、歴史的資料として大事な公文書の保存期間を「1年以上」と定めるだけだが、財務省はガイドラインに基づいて作る省の文書管理規則の下に、さらに「細則」を作成。1年以上の保存期間の文書に当たらなければ、1年未満で捨ててよいとしていた。他省庁も同様で、事実上、官僚の判断に委ねられていた。

17年12月改定の新ガイドラインで、1年未満で廃棄することができる文書の類型が具体的に示されたが、効果があるかどうかが問われる。

三宅弁護士は、省庁の文書管理を支援、監督するため、「省庁の文書管理に目を光らせる数百人規模の『公文書管理庁』の設置や、公文書管理法に罰則を設けるなどの法改正が必要だ」とも指摘する。