「小さな蕾のひとつひとつの、ほころぶということが、天地の祝福を受けている時刻のようにおもえる」

― 自分の色と形をそなえた蕾が、ある日ほころぶ。

大地が生み、太陽と雨が、あるいは雪や風が育て、まわりの種々さまざまな植生の中にあって、…。

石牟礼道子さんの「一本の樹」(『花をたてまつる』収)という短い文章を読み返しながら、今日18歳の誕生日を迎えた孫娘Jessieをつかのま思い浮かべていた。

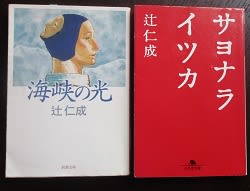

幅広く活躍される辻仁成氏だったので、あれこれの話題を耳にすることも多かった。それが、作品を読んでみようかと思う気持ちの邪魔をしていたようで、今ごろの遅まきながらの読者なのだが、浅からぬ作品群であることを感じている。

『白仏』は素晴らしい作品だと思った。『代筆屋』は格調高く、氏の抽斗の多さに感銘した。(何が良かったのかは置いたまま)「よかったね」と娘と言葉を交した。

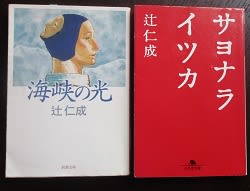

『サヨナライツカ』に続けて『海峡の光』を読んだ。

「私」は函館少年刑務で看守として働いている。そこに少年時代に「私」を残忍な苛めの標的にした同級生・花井が入所してきた。18年の歳月が流れていた。

心地よい文章、言葉の力が、心理描写から緊迫を浮きあがらせ、ぐいぐい引き込まれて読んだ。

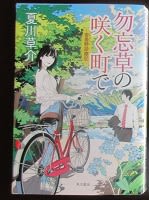

表紙絵が頭の隅っこに貼りついた。

人には、他者に見せている「表」の部分と、語らなければ他者にはわからない「裏」の影の部分とがある。普通、それはそれでそっと大事にしておいてよいものだろう。

そして、光が当たることで一瞬なりとも「内」があぶりだされたりして…。

仮出所を拒み、恩赦による出獄も拒む行動に出た花井だった。当然刑期は延長だ。彼の「闇」は語られない。

ラストシーンでは一人黙々とシャベルで土を掘り起こし、植物の種を蒔く姿を見せる。やせ細って、遠目ではまるで老人だった。

ちょっと彼の心理を聴いてみたい。

― 自分の色と形をそなえた蕾が、ある日ほころぶ。

大地が生み、太陽と雨が、あるいは雪や風が育て、まわりの種々さまざまな植生の中にあって、…。

石牟礼道子さんの「一本の樹」(『花をたてまつる』収)という短い文章を読み返しながら、今日18歳の誕生日を迎えた孫娘Jessieをつかのま思い浮かべていた。

幅広く活躍される辻仁成氏だったので、あれこれの話題を耳にすることも多かった。それが、作品を読んでみようかと思う気持ちの邪魔をしていたようで、今ごろの遅まきながらの読者なのだが、浅からぬ作品群であることを感じている。

『白仏』は素晴らしい作品だと思った。『代筆屋』は格調高く、氏の抽斗の多さに感銘した。(何が良かったのかは置いたまま)「よかったね」と娘と言葉を交した。

『サヨナライツカ』に続けて『海峡の光』を読んだ。

「私」は函館少年刑務で看守として働いている。そこに少年時代に「私」を残忍な苛めの標的にした同級生・花井が入所してきた。18年の歳月が流れていた。

心地よい文章、言葉の力が、心理描写から緊迫を浮きあがらせ、ぐいぐい引き込まれて読んだ。

表紙絵が頭の隅っこに貼りついた。

人には、他者に見せている「表」の部分と、語らなければ他者にはわからない「裏」の影の部分とがある。普通、それはそれでそっと大事にしておいてよいものだろう。

そして、光が当たることで一瞬なりとも「内」があぶりだされたりして…。

仮出所を拒み、恩赦による出獄も拒む行動に出た花井だった。当然刑期は延長だ。彼の「闇」は語られない。

ラストシーンでは一人黙々とシャベルで土を掘り起こし、植物の種を蒔く姿を見せる。やせ細って、遠目ではまるで老人だった。

ちょっと彼の心理を聴いてみたい。