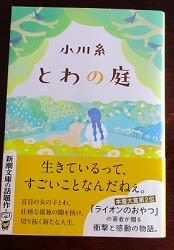

とわは目の見えない女の子、そんな前知識だけで読み始めた『とわの庭』でした。

全てが過去形で語られることに、不穏な展開を予感しつつ…。

目が見えないとわのために、母が作ってくれた“とわの庭”。予想がつきます。香り、匂いです。

ジンチョウゲが春の到来を告げ、モクレン、カラタネオガタマ、タイサンボクと夏に移行していく。数えきれない四季の移り変わりを経て、とわは自らの意思で外への扉を開けた。

髪は膝の後ろまで伸びていた。

目が見えないぶん、鋭敏なもろもろの感覚。

とわは美術館のカフェの雰囲気が好き。

【天井が高く、開放的。人々が話す声のざわめきも、オーケストラの演奏のように心地よく響く】

人にもあるそれぞれの匂い。それを【人の存在は花束のようなもの】と表現する。

一人の人の匂いにも、いくつもの匂いが紛れていて、それが一つに合わさって、その人独自の花束を作っている、と。

変えられない過去の足あと。わが身の不幸を嘆いてまわっていては、せっかく扉を開けた人生がつまらないもので終わる。

今の足あとは拙劣であっても、出会いや体験を繋ぎ合わせることで世界を広げるとわ。

これは、互いに響き合い、通い合って生きることに深い喜びを感じる身に、とわさんもお育てていただいてゆくのですな。如来は限りない大悲をもって迷えるものを哀れみたもう。

などとは、ちょっと飛躍し過ぎ?

ほんの少し心をひらけばいいのに、いつの間にか心に育った偏見や思考停止が、さまざまに境界線を引いてしまうことって誰しもあるのではないだろうか。

隣は何をする人ぞ。ご近所さんへの無関心。それでいいのだろうか。

人の痛みや苦しみに無関心ではいられない、慈愛の心。

忘れちゃいませんかと胸に問い直したい。

※読後私感(追記 6/9)

帯にある「生きているってすごいことなんだねぇ」ということばに、確かに、と思う。

ただ、不満に思うのは、とわと言う人間像の厚みのなさ。

もっともまだ30歳になったあたりのとわ。人なかに出てわずか10年余だけれど、その10年の「切り拓く新たな人生」にしても事は都合よく進み、物語に深みが感じられない。

ここまで順調に来た、逆境を乗り越えてよかったね、の物語なのだろうか。

著者が描くとわの感覚の豊かさ、白杖と盲導犬と歩く場合の違いなど、読んで知ることから「よかったね」を一歩進んで、他者への思いやりを育むこともできる。知ることが始まりの一歩なのだと、かつて嫌と言うほど耳にした言葉が思い出された。

・・・ことなど、やっぱり書き残しておきたい

全てが過去形で語られることに、不穏な展開を予感しつつ…。

目が見えないとわのために、母が作ってくれた“とわの庭”。予想がつきます。香り、匂いです。

ジンチョウゲが春の到来を告げ、モクレン、カラタネオガタマ、タイサンボクと夏に移行していく。数えきれない四季の移り変わりを経て、とわは自らの意思で外への扉を開けた。

髪は膝の後ろまで伸びていた。

目が見えないぶん、鋭敏なもろもろの感覚。

とわは美術館のカフェの雰囲気が好き。

【天井が高く、開放的。人々が話す声のざわめきも、オーケストラの演奏のように心地よく響く】

人にもあるそれぞれの匂い。それを【人の存在は花束のようなもの】と表現する。

一人の人の匂いにも、いくつもの匂いが紛れていて、それが一つに合わさって、その人独自の花束を作っている、と。

変えられない過去の足あと。わが身の不幸を嘆いてまわっていては、せっかく扉を開けた人生がつまらないもので終わる。

今の足あとは拙劣であっても、出会いや体験を繋ぎ合わせることで世界を広げるとわ。

これは、互いに響き合い、通い合って生きることに深い喜びを感じる身に、とわさんもお育てていただいてゆくのですな。如来は限りない大悲をもって迷えるものを哀れみたもう。

などとは、ちょっと飛躍し過ぎ?

ほんの少し心をひらけばいいのに、いつの間にか心に育った偏見や思考停止が、さまざまに境界線を引いてしまうことって誰しもあるのではないだろうか。

隣は何をする人ぞ。ご近所さんへの無関心。それでいいのだろうか。

人の痛みや苦しみに無関心ではいられない、慈愛の心。

忘れちゃいませんかと胸に問い直したい。

※読後私感(追記 6/9)

帯にある「生きているってすごいことなんだねぇ」ということばに、確かに、と思う。

ただ、不満に思うのは、とわと言う人間像の厚みのなさ。

もっともまだ30歳になったあたりのとわ。人なかに出てわずか10年余だけれど、その10年の「切り拓く新たな人生」にしても事は都合よく進み、物語に深みが感じられない。

ここまで順調に来た、逆境を乗り越えてよかったね、の物語なのだろうか。

著者が描くとわの感覚の豊かさ、白杖と盲導犬と歩く場合の違いなど、読んで知ることから「よかったね」を一歩進んで、他者への思いやりを育むこともできる。知ることが始まりの一歩なのだと、かつて嫌と言うほど耳にした言葉が思い出された。

・・・ことなど、やっぱり書き残しておきたい

中古書店で偶然に見つけた『おひとりさま日和』。

中古書店で偶然に見つけた『おひとりさま日和』。