「遊びでも工作でも何でもいいのですが、考えたり試したりできるような体験を

してほしいです」「自分でやらず、自分で考えず、ママやって、が目立ちます。

考えたり推理したりして頭を使ってもらいたいです」という声をいくつか

いただきました。

そこで、教室のレッスンの中で、子どもが考えたり推理したり試したりする

体験ができるように工夫している点を紹介しますね。

その子が今、興味を持っているものを通して考えるきっかけを作っています。

新年少のAくんと新年中のBくんは、クレーンのおもちゃをいじって遊んでいました。

ただクレーンを上下に動かすだけでは、考える楽しみが味わえないので、

クレーンの先にひっかけるバケツ(紙コップ製)を作って、

Aくんが好きなビー玉転がしのおもちゃと組み合わせて遊ぶことにしました。

転がり落ちてくるビー玉を、

クレーンの先につけたバケツで受け取る遊びにふたりは夢中。

ビー玉転がしとクレーンのようにふたつの遊びを組み合わせることで、

いろいろ工夫するチャンスが生まれます。

Aくんのお母さんが、

紙コップで「中に入ったビー玉がひっくりかえる」仕掛けを作ったので、

先の転がってきたビー玉を紙コップのバケツで受ける遊びと

組み合わせることにしました。

ついでに今、教室で流行っている武士の時代の戦法の『石落とし』(もどき)として

遊ぶことに。

どの位置にひもを貼るかで、ひっくり返ったり、返らなかったり。

ビー玉がたまると、石がごろごろ。

こういった遊びは、十分遊びきった後も、さらに発展した遊びにつながりやすいです。

同じようなシステムでエレベーターを各階で止まらせたり、

コインを入れると出てくる自動販売機なども作れます。

車にひもをつけて坂道を上らせることもできます。

また、紙コップのバケツでビー玉を受け止めるのではなく、

落ちた先でできることをいろいろ考えてみるのも面白いです。

普段はなかなか遊びが長続きしないBくん。教室で見つけた

ガムマシーンの部品が気に入って、「誰にも貸したくない」と一悶着起こした後で、

キャンディー屋さんをして遊んでいました。

紙コップに穴を開けて、キャンディーの機械のコインの投入口を作ったのが

うれしくてたまらないらしく、「ぼくがj考えたんだよ」と繰り返していました。

そこで、いっしょにキャンディーマシーンを作ることにしました。

「コップに切り込みを入れる」というBくんの思いついた工作方法で

ほとんどできる作りです。

上から見ると、どうすればビー玉が下に落ちるのかわかります。

「ここをもっと切ればいいんだよ」と、切り込みを広げることを

思いついたBくんは、とても誇らしそうでした。

毎回のように書いていますが、

子どもの好み、個性、熱中する事柄を把握するのも大切です。

新年中のCくん。一番大きい数、最強の生き物、でっかい乗り物など、

比べられる量やサイズに注目する子です。

算数タイムに、「3人の子の手の中に隠した3体ずつの人形の数がいくつか」

といった問題にいきいきと取り組む姿があります。

頭の中で扱っている数をカウントしていくのが得意なようです。

男らしい強さへの憧れから、危なっかしくて乱暴な遊びやルールや物を

破壊するような遊びをしたがることもありますが、何かに熱中し始めると、

ねばり強く取り組みます。

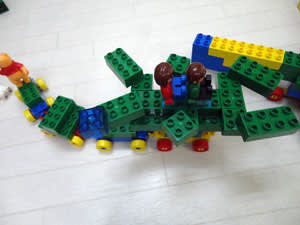

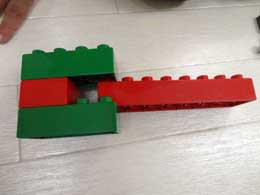

Cくんがデュプロの線路をつないで遊んでいたので、

「線路をだんだんだんだん高くなるようにしていって、

車がシューッとジェットコースターみたいに滑りおりてくるようにしてみる?」

とたずねると、うなずきました。

Cくんのように数の増減が気になる子は、こんなふうに「だんだん高くなっていく」

といった物作りをとても好みます。他に「高い高いビルとエレベーターを作る」とか、

「大量に何かを取りつけて最強の武器を作る」といったシチュエーションも。

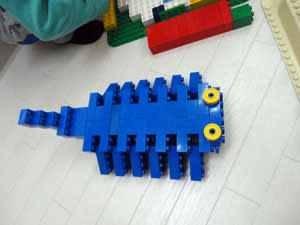

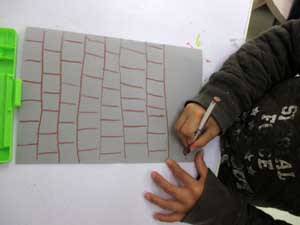

下の写真は、Cくん同様、数や秩序を好む子たちが熱中する作品作りです。

Cくんの場合、サイズや数の好みが強さへの憧れと結びついているので、

下のような作品作りを巨大化させたり、

強く見えるよう飾り付けていく方が好むかもしれません。

何かを破壊してしまうほどの強さを好む子には、

最後に「滑り降りてくる」とか「すばやく走る」とか「高速回転する」といった

オチも必要なようです。

今回作った「だんだん高くなっていく線路」の話題に戻りますね。

「速くダイナミックに滑りおりてほしい」という思いがあれば、

「もっと速く滑りおりるにはどうすればいいだろう?」と

大人といっしょにいろいろなことを試してみることができます。

☆ 坂を急にする。

☆ 乗り物に重りを乗せて重くする。

など、いろいろな方法が試せるかもしれません。

「速くなるのはどうしてか」「遅くなるのはどうしてか」と

理由を話しあうこともできます。

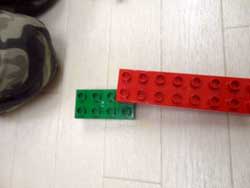

今回は、たまたま教室にあったデュプロの線路で、

「どうしたら速くすべりおりるか」を試していますが、

ビー玉転がしのおもちゃを使ってもいいし、上の写真のような

ビー玉が滑って行く仕組みを、紙を折ってブロックに乗せることでも

再現できます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<おまけ> ブロックでクレーンを作る方法。

で紹介した『web屋の日常』のtoksatoさんの

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

食も情報も生き方も飽和状態の今の日本では、

子どもに釣り方(テクニックや公式など)を教えるだけでは、とてつもなく危険で、

魚を釣ることの楽しさや意義を教える必要がある。

「なぜ釣りをするのか」を自分で噛み砕いて把握しなければ、その熱意と哲学がなければ、

扱えないし、磨きあげることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

という考え方に深く共感しています。

ですから、子どもが、「考えたり推理したり試したり」するようになるには、

テクニック的なことを教えるのではなく、考えたり推理したり試したりする

楽しさを思いっきり味わう必要があると思っています。

そのためは、自分が学んでいるひとつひとつの内容に愛着を抱き、

考えたくてたまらなくなるほど好きになるのが一番です。

「好き」な気持ちは伝染します。

だからこそ、ちまたではいろいろなものが流行するのですよね。

知識や考えることに対する「好き」も例外じゃありません。

つい最近も、小学生の子らに「大阪城めぐり」の企画と準備をさせることにしたとたん、

教室中が歴史ブームに湧いているのです。

最初に「好き」という気持ちがベースにあると、

「どうやって畳36枚分もあるような巨大な石を運んだんだろう?どうやって、

船に乗せたんだろう?」という疑問に必死で頭をひねるし、

昔の人の知恵に心底、感服します。

「考えるってすごいなぁ」「こんな途方もないことを実現しちゃうんだなぁ」

「いろいろ知るのって楽しいなぁ」「やってみて試してみるのはワクワクするなぁ」

と身体で感じ取るはずです。

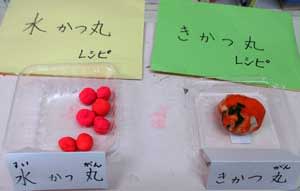

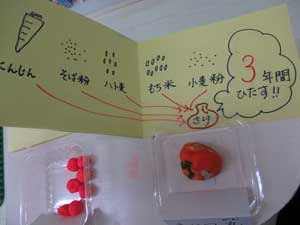

新一年生のAちゃんが忍者めしというグミを教室に持ってきていました。

そこで、同じく新1年生のBちゃんといっしょに『忍者の大常識』という本にあった

非常用の携帯食を作ることにしました。

作るといっても、ごっこ遊びの延長で、ひと通り材料は用意するものの、

全部偽ものなんですが……。

そば粉の代わりに塩土を削ったもので。

小麦粉ねんどの人参。

あれこれ混ぜ合わせて、3年酒にひたす振りをして、できあがり。

(本当は、水渇丸も飢渇丸ももっと小さな粒だったはず……。)

「ごっこ」とはいえ、こんな風に本格的にごっこ遊びに興じると、

いろいろな知識をもっともっと得たいと感じるようになるし、

昔の暮らしについてさまざまな疑問が湧いてきます。

AちゃんとBちゃんは、竹筒の中に目つぶしのとうがらしを仕込んだものと、

くさりのついた武器を仕込んだものを作りたがりました。

ついでに自分の足の型を取ってぞうりを作り、

黒い覆面をかぶって、忍者になりきって遊んでいました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

他の子らが作った石落としの仕掛けに、

石垣をつけくわえることにした新一年生のCくん。

石落としの仕掛けを見た新一年生のDくんは、

コップの中にビー玉が入ると、ビー玉の重さでひもが引っ張られる仕組みを

使ってエレベーターを上げることにしました。

でも、ひもが絡まってうまく作動しませんでした。

このように「うまくいかない時」は、「考える時」です。

ひもが絡まらないようにひと工夫。

と、次は、ビー玉がコップいっぱいに入っても

エレベーターが上がらないことがわかりました。

そこで、コップの下にもうひとつコップをつけ足して、

最初からビー玉をある程度入れておくことにしました。

すると、ビー玉コースターを通って、一定量のビー玉がコップに溜まると、

ゆっくりとエレベーターが上がりだしました。Dくん大感激。

エレベーターも石落としの仕掛けも、前回の記事で紹介した、

「スロープを滑って行くビー玉をコップで受ける」という遊びの形を変えたものです。

面白くて夢中になれることなら何でも、ちょっと形を変えて、

発展させると、考えたり推理したり試したりするきっかけになります。

お久しぶりの登場です。

虹色教室にて事務を担当しております『事務K』です。

夏休みが完全に終わってしまいましたね…

保護者様は一息つけたところでしょうか。

さて、よくよくお問い合わせのある内容について、お答えをしようと思います。

まずは、【レッスンへの参加】について。

現在、通常レッスンや単発のイベントレッスンなど、多くの方にお越し頂いており、誠に有難い限りで御座います。

出来る限りご希望にそえるように調整はしておりますが、先生はお一人ですし、少人数でのレッスンを主体としております。

ですので、ご新規での通常レッスン参加につきましては、行っておりません。

なお、イベントなどの募集もすべてブログにて行います。

流れとしては…

ブログにてイベントの概要発表&募集開始

↓

募集締め切り&事務K、応募者さまのまとめ作業

↓

先生と事務Kでお越し頂く方を決定

↓

ブログにてお越し頂く方を発表

といった流れで、ここまでで早くて1週間ですかね…かなり早くて。

最後の発表後、名前(正しくはH.N)があった方はコメント欄にいつものセット【H.N】・【保護者氏名】・【電話番号】・【メールアドレス】をご記載して投稿をお願いしております。

※H.N・・・ハンドルネーム。ネット上での名前、あだ名のようなもの。

ご本名でのご応募の際はアルファベットに変換したりして発表しております。

此方で、そのコメントを確認後、随時、ご連絡をして参ります。

タイトルに【虹色教室事務K】と入れております。

携帯や一部のフリーメールでは、Yahoo!のメールが迷惑メール判定を受け、はじかれていたり行方不明になることも御座います。

ですので、メールアドレスだけでなくお電話番号もお聞きしております。

連絡がどうにも着かない場合に事務Kの個人携帯よりご連絡を致します。

出来る限り、お越し頂けるようにサポートを致しますので、どうぞ、ご協力ならびにご理解頂きますようお願い申し上げます。

さて、もう一つ。

『メールにてご相談させて下さい』というお問い合わせを頂く事が御座います。

誠に申し訳御座いませんが、対応しておりません。

お子様と直接お会いしたうえで現状へのご相談について、お話を伺い知恵を絞ることは出来るかと思います。

が、あくまで『診断』などではなく『相談』、つまりお悩みの内容について、力をお貸しすることが出来るかもしれないということです。

ですので、出来るだけ細かくお子様の様子を知るためにレッスンへお越し頂くことを窓口としてしております。

失礼な文章を書いていないだろうかと不安が残りますが、このあたりで終わりにしたいと思います。

それでは、また、近々現れますよ~

グッバイ

8月に入って2回、ユースホステルのお泊りのレッスンに行ってきました。

どちらもワクワクドキドキするような初めての体験の連続。

1回目のユースでは、団体で泊りに来ていたオーストラリアの方々と親しくなり、

子どもたち一人ひとりに小さいコアラのぬいぐるみとカラフルなペンを

いただきました。帰り際も、握手したりいっしょに写真を撮ったり……。

2回目のユースは、お父さんの参加が多かったため、家族で2段ベッドのある

部屋を使っていただき、お母さんと子どもでの参加た子どもだけの参加の場合、

和室で過ごしてもらう予定でした。

でも、いざ部屋割りという段になって、

子どもたちのほとんどが2段ベッドで寝たがり、和室を嫌がりました。

そこで、無茶な解決案!

親御さんたちの許可を取ってから、子どもたちに「どうしても2段ベッドで寝たい子は、

今日だけどこかの家族の子どもにしてもらうこと。

自分で、今日だけ、このお家の子にしてください、と頼んでみてね」と告げました。

すると、

「2段ベッド!」と騒いでいた子はみんな一日養子縁組交渉に励んでいました。

少ししてからそれぞれの部屋を覗きに行くと、子どもたちの適応力にびっくり!

初めて会った子同士でも、本当の兄弟姉妹みたいに親密な仲になっていました。

朝食時、こんなことがありました。

写真のような自由に飲み物が選べる機械が使えるようになっているのですが、

遊び半分におかわりしたらいけないので、「それぞれお家の人に

何杯まで飲んでもいいか聞いてから飲みなさいね」と注意をうながしていました。

すると子どもだけでユースに参加していた3年生のAちゃんが、

「先生、わたしはどうすればいい?」とたずねてきました。

「今日はどの家の子だった?」とたずね返すと、「そうだった!」と手を打ち、

目をきらきらさせて満面の笑顔を浮かべながら、

「お父さん~!」と言いながら、その日までのお父さんのところに

許可を求めに行っていました。

子どもって高いところが好きですね♪ 押入れでも2段ベッドでも笑いっぱなし。

3年生のAちゃんとBちゃんが作った「将来うらない」。

紙コップに入った占いの紙が、機内食でも配っているような雰囲気で配られています。

感心したのは、普段はなかなかの毒舌家でもある現代っ子のふたりが、

どの占いも、引いた人が思わずうれしくてバンザイしたくなるような内容を

綴っていたことです。

「これを引いた人は、将来、科学者になってノーベル賞を取るでしょう」

「これを引いた人は、将来、サッカーの日本代表になって、優勝するでしょう」

「これを引いた人は、将来、美人になるでしょう。

男の子ならハンサムになるでしょう」などなど……。

↑ 2段ベッドで占いを引いています♪

水でっぽうを作りました。

工作とゲーム三昧。

夜空に大きなサイズの飛行機が……。

ユースホステルの窓から新幹線をながめられます。

(↑ ユースホステルにて)

「難しそうだからやめておく」という子が、

考えることをめんどくさがったり考えるのが苦手だったりする子だった場合、

ただ成長を待って見守るだけではダメかな、と思っていることを書きました。

それなら、どうすればいいのかというと、

まず考えることを避けるいくつかの理由をできるだけ正確に把握するようにします。

考えることを避ける子の中には、親子の1対1の会話の量が少ないために

語彙量が足りなくて、問われている内容がイメージできない子がいます。

できるようにするためにプリントやワークをさせることや

他の子らよりできない何かを練習させることしか、親御さんの頭にないままだと、

いやいややらせるうちに自信をなくしたり、大の学習嫌いになってしまいがちです。

遊びや日常のひとこまひとこまで、よりていねいに言葉を伝えたり、

子どもとの会話を楽しんだりすることが大事なのではないでしょうか。

言葉からイメージする力が足りない子らと遊ぶ時、

わたしは言うまでもなく当たり前のこともいちいち言葉にしたり、

クイズにしたりします。

「お母さんはどこに行ったの?」と聞かれたら、「お母さんは買い物に行ったのかも

しれないね。そうだ、○ちゃんが教室で遊んでいる間にシャンプーがなくなっていたから

買ってこようって思っているかもよ。

レジのところで洗剤の箱をはいって渡して、お財布からお金を出して、おつりを

もらっているかも。お風呂に入った時、シャンプーがなくて、リンスしかなかったら、

どうなるかな?リンスで洗えばいいか……?」といった話をしたり、

子どもがミニカーを並べて遊んでいたら、「暑い暑い。今日はとっても暑い日ね。

今は冬なの?それとも秋?」とたずねたり、いっしょに信号を確認したり、

車のガソリンの残り具合を相談してガソリンスタンドに行くことにしたりします。

「どちらが」とか、「1番、2番目に~、3番目に~」とか、

「向かいあわせにおいてね」とか、「半分にしないと……」とか「○○くんの道路の車を

全部あわせたのより先生の駐車場の車の方が多いよ」といった話をしたりします。

子どもがアニメのキャラクターが好きなら、アニメの話題で、こうしたさまざまな

言葉に触れられるように気をつけています。また、子どもが思わず、「こうだよ」と

説明したくなるような問いかけや会話を目指しています。

考えようとしない子には、自分の身の回りの状況を把握するのが苦手な子もいます。

そうした子にワークでの解き方だけ教えても、あまり意味がないと思っています。

途中ですが次回に続きます。

夏休みの算数クラブの二日目が終わりました。

遠方から来た女の子が暑さにまいって半べそをかいて教室に着いたのに

帰る時は満面の笑顔で、「このまま、ここに泊っていきたい」と言っていました。

自由に活動を選ぶ時間に、午前の部の男の子たちはブロックで海賊船を作ったり、

ロジックパズルや科学手品をしたりして遊びました。

「長くて大きな海賊船が作りたい」「宝がたくさんいる」「島を作らないと……」

「ガイコツの絵が描いてある布(帆)みたいなのがいるよ」と意見がアイデアが

出るたびにだんだん大掛かりな作品になりました。

<「大きい、中くらい、小さい」の3つのサイズの帆の簡単な作り方>

紙を半分に折って切ります。

一方の紙を片側が大きくなるように折って切ります。

このように切ると、2回折って切るだけで、<2分の1、2分の1よりも小さく

最も小さいサイズよりも大きい、最も小さいサイズ>の3つのサイズの紙ができます。

子どもたちにとって帆をブロックで作った棒に挟む作業は、

ちょっと難しくて楽しいものだったようです。

28+□の繰り上がりのある計算を瞬時に言う練習をしています。

どの子もコツをつかんで、上手に答えることができていました。

午前、午後どちらのレッスンの子らも、

『きらめき算数脳』の文章題に意欲的に取り組んでいました。

目新しいおもちゃで遊ぶ時と同じくらい夢中になって、

「次はぼくが解きたい」「わたしが解きたい」と手を挙げていました。

算数の課題をする時、「やってみたい子?」とたずねると、

ハイ、ハイと調子よく手を挙げる子らと、「できなかったらどうしよう」という表情で

尻込みしている子がいました。また、問題がどんどん難しくなっていっても、

「やりたい」と手を挙げ続ける子と、それまでミスもなく正解していたけれど

他の子の解く様子を見て、「これは難しそうだから、もうやめておく」と

告げた子がいました。

レッスン後、子どもたちの学習の様子を見ていた

親御さんたちから、「家でもきらめき算数脳のような問題を進んでやりたがるものの

少し難しそうな問題にぶつかると、今日のように、難しそうだからやめておく……と

言うのですが、どう対応したらいいでしょう?」とか、

「のんびりしたタイプなので、つい先まわりしてあれこれ言い過ぎてしまうためか、

自分で考えようとしません。難しそうだと思うと最初からやろうとしないところも

あります。どのような声かけをしたらいいのでしょう?}

といった相談をいただきました。

ひっぱりますが次回に続きます。

年長児対象の夏休みの算数クラブの様子です。

子どもたちにとても人気があったのが『LASER MAZE』という頭脳パズルです。

課題は、二種類の鏡を正しい場所に配置して、

レーザー光線をロケットに当てて光らせること。

最初のうちは、手あたり次第に鏡を置いてみて答えにたどりついていた子らも、

次第に「どのような仕組みで光が進むのか」考えたり、

最終地点から遡って、思考を逆行させて正しい答えにたどりついたりするように

なっていました。

完成品の写真を撮りそびれたのですが、「HEX BUG」という虫のように動く

おもちゃのための通路を作りも子どもたちに大人気でした。

見本の写真が立体的なので、年長の子らにとって、これを組み立てるのは、

難易度が高い作業なのです。

でも、HEX BUGのリアルな動きに魅了された子どもたちは、

時間がかかっても完成までこぎついていました。

算数の時間に、『きらめき算数脳 入学準備~小学1年生(ずけい・いち)』の

問題をいくつか解きました。

解いているうちに、「もっとやりたい1」という気持ちが盛り上がって

他のページもチャレンジすることになりました。

「むかいあわせに おみせがならんでいます。」という部分で、

「むかいあわせってどういう意味?」という質問が出たので、人形を持ってきて、

「むかいあわせに置いて見て」と言うと、

「どういう意味?」とたずねた子もちゃんと向かいあわせに置くことができていました。

ちなみに、「となりに……」も置いてみました。

むかいあわせだと一通りにしか置けないけど、となりに……は二つの置き方があることを

確認しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<おまけ>

すばやく正確に計算ができるようになる遊び

トランプのカードかラミィーキューブのコマを適当に10枚用意します。

1枚ずつ答えを声に出して言いながら足し算していき、10枚目まで足したら、

今度は1枚ずつ引き算していきます。

最後はゼロになったでしょうか?

最後がゼロになった時の時間を記録して、競います。

妖怪ウォッチのイラストが載っている雑誌のページがあったので、

「ほめことば」シールを作ってあげると、小学生の子たちに大受けでした。

いつもの120%のがんばりで勉強しては、シールを選んでいました。

<作り方>

1.シールにしたいイラストの裏に両面テープを貼って、シールごと切り抜きます。

2.子どもと一緒に、いろんなほめ言葉を考えます。

「がんばったね!」「最高!」「すばらしい」「よくできてるよ。」「かっこいい」

「すごいね」「がんばれにゃ」「いいね」「えっへん、よろしい」「サイコー」など。

3.イラストの上からほめ言葉を書きこんだらできあがりです。

勉強のあとで、「好きなほめ言葉を選んでね」と言って選ばせます。

もらうのが、「シール」という物ではなく「ほめ言葉」であることと、

自分でほめ言葉を考えたり選んだりすることが、

子どもたちの学習意欲につながっていました。

さっそくがんばりシールをこんなふうに活用している子もいました。

4年生のAちゃんのアイデアで夏のスケジュール帳作りをすることに……。

算数タイムにサピックスの『ぴぐまりおん』の問題を解きました。

みんな、とてもよくできていました♪

ユースホステルでのレッスンに行ってきました。

今回は「異年齢のグループ」で、幼い子らも小学生の子らも一緒になって、

さまざまな活動を楽しんできました。

「頭を使うのって楽しい!」と感じられるような体験を、

子どもたちみんなで共有できてよかったです。

地面に謎の穴発見。

「何の穴だろう?」と問うと、「せみの穴。せみの幼虫が出てくるところ」と

子どもたち、よく知っています。

テレビで水を注いで、せみがいるかどうか確かめる実験をしていたそうです。

せみがいる場合、水は入ると中から浮かび上がってくるのだとか。

さすがにその実験はかわいそうなので、草の根で穴のなかをコショコショする作戦を。

これもテレビでやってたそうで、ねこじゃらしの先を穴に入れてためす子がいました。

それにしても親指より大きいくらいの穴がポツポツ空いていて、

いかにも好奇心をそそるような光景なのですが、

本物を見る前にテレビで種明かしに触れてしまうとほとんど興味が薄れて

しまうようです。

それより子どもたちが手に汗をにぎる集中力で、実験結果を見つめていたのは、

年長さんの男の子の疑問からスタートした

「せみが飛ぶ時に本当におしっこするかどうか」実験です。

棒でせみをつついて、飛ばすだけの実験ですが、せみのおしっこは近づかないと

見れないし、のんびり眺めていると上から水が降ってくるので、

みんな真剣そのものでした。

地面の穴といえば、

公園の滑り台の下にできていたこんなどうでもいいいような穴の方が、

子どもたちの関心を集めていました。

「じゃあ、この穴はどうしてできたのかな?」と言うと、知力がとても高い男の子が、

「光で空いたのかな?」なんてトンデモ推理をします。

この滑り台の台は無数の穴が開いた鉄板でできていて、確かにその穴のせいで、

地面には光と影のドット絵ができているのです。

でも穴は傘の先で突いていったほどの深さがありますから

光の力で削られたものとは考えにくいのです。

すると1年生の女の子が、

「雨が穴から入って、雨粒で穴があいたんじゃない?」と言いました。

それに納得した「光で?」と言っていた男の子は、滑り台の階段部分にさらに大きな

サイズ穴が空いている鉄板が使われているのに気付き、

「それなら、この下はどんな穴ができているんだろう?穴の大きさに合わせて

地面がへこんでるのかな?」と言いました。

が、その下を覗いてみてびっくり。

まったく凸凹がないのです。

雨水が入り過ぎて、地面の部分では水たまりのように全体が均等に濡れた状態に

なるのかもしれない、といった意見でまとまりました。

テレビで答えを見ちゃうと、とても不思議な現象でも、当たり前の推理可能なものの

ように思えてしまうのですが、

「それまで見たことがない、意識したことがない、やってみたことがない」

ということを推理するとなると、

「絶対こうなるに決まっている」と思ったことが覆されて

思いがけない結果に目が点になってしまうことも多いです。

わたしもこんな「びっくり」を体験しました。

写真の子が吹いているのは

空気圧の水鉄砲で、この日工作で作ったものです。

水鉄砲で「けんけんぱ」用の丸を描いています。

この水鉄砲、

写真のように息を吹き込んで、水が出てくる仕組みなんですが、

間違えて水にストローを差している側に息を吹き込んでいる子がいたのです。

「それはいくらなんでも水はでないでしょ。だってストローの先が水についていない

んだから」と思いながら見ていたら、なんと水が噴き出てきたのです。

???……どんな原理で水が?

水に息を吹き込んだ子があんまり強く吹くもので、

水が泡だって、その泡立った水が勢いで外にけっこうな量、出ていたのです。

何でもやってみないとわからないものですね。

↑ 3歳の●くんが集めていたせみの抜け殻。

自由に物作りを楽しんだ後で、学習タイム。

展開図を描いてサイコロを手作りしました。

3年生の子らには、

このサイコロをテーマにした難しいパズル(サピックス問題集より)を解いてもらい、

3歳~1年生までの子らはサイコロの目当てクイズに参加してもらいました。

これが大盛り上がり。どの子も真剣に考えていました。

最初は、サイコロ1個を置いて、底の部分の目の数を当てます。

「向かい合う目の数を足すと7だから」という考えで当てていた子もあるし、

見える目を全て調べてそこにない数を言っていた子もいました。

盛り上がってきたので「サイコロ2個をひっつけて、

サイコロをサイコロがひっついている面の目の数を足すといくつになるか」という

問題を出しました。

すると、年長さんと1年生ははりきって答えを出してくれました。

せっかく異年齢で集まったから、さまざまな年齢の子が分担しあって解ける問題を

出しました。

そのひとつが、『平均』の出し方。

テント代わりに持っていった折りたたみの蚊帳に潜った

幼児さんたちがいっこうに出てこないので、

仕方なくわたしも蚊帳に入って問題を出しました。

1年生までの子には、「今日、集まった子どもたちの年齢を全て足すと

何歳でしょう?」という問題。

2、3年生の子には「今日、集まった子たちの年齢はだいたい何歳になるでしょう?」

という問題を出しました。

どちらもはりきって解いてくれました。

2、3年の子らは平均を出すための公式を知っているわけではありませんが、

「全部合わせたんなら、いる人数で割ればいいんじゃない?」と答えて、

解き始めました。

そうした考え方を本で読んだことがある子と自分で思いついたという子がいました。

どちらも正解。今回、偶然、割り切れる数になってよかったです。

3年生の子の解く様子を眺めていた2年生の子が、

「ということは、今日の年齢の平均はぼくの年より一つ下ってことか。

じゃあ、小さい子のが人数が多いってこと?」とつぶやいていました。

ユースホステルのレッスンで初めて会った3年生の男の子と女の子。

この男の子がとにかく考えることが好きでたまらないという子だったので、

普段はふざけてばかりの女の子も真剣な表情で闘志を燃やしていました。

たちまち意気投合して、もうパジャマに着替えてゆっくり過ごしている時間に

まで問題の解きっこをしていました。

最初にわたしが出した規則性の問題等は易しかったようで

「もっと難しいの」「もっと難しいの!」とふたりで競い合ううちに

トップクラス問題集の女子学院中学校の次のような問題で真剣勝負となった模様です。

Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの5人が、

記号ア、イ、ウのどれかを選んで答えるクイズをしました。

問題は5問あり、1問正かいするごとに1点もらえます。

5人の答えと得点は下の表のようになりました。

Eさんの答えを書きいれなさい。

(問題はぼかしています。すいません)

かなり苦戦していましたが、ふたりともきっちり解ききって

満面の笑みを浮かべていました。

ご当地キティーの人形を地図上の県の上に置いていく遊びをしました。

絵カードと合わせると県名が描いてあるのですが、

キティーの特徴だけで「これって国会議事堂だから東京じゃないの?」

など自分で推理できた時はとてもうれしそうでした。

↑ 水遊びいろいろ。

せっかく異年齢の子たちが集まっていますから、

学習タイムもできるだけいっしょに楽しむようにしました。

たとえば写真の場面では、幼い子たちには水風船を色ごとに分けてもらったり

ピンク 黄色 黄色 黄色 ピンク 黄色 黄色 黄色……

といったきまりにそって並べる作業をしてもらい、

3年生の子らには、

「30番目は何色になるのか?」

「200番目は何色になるのか?」といった問題を解いて、

解くためにどのように考えたのか、みんなに解説してもらいました。

ただ解くだけではなくて、どうしてそのような答えに至ったのか

他の子らに説明するようにしていると、

より効率的に解く方法や間違いを防ぐためのコツに

しゃべっている最中に本人が気づくことがよくあります。

2年生の◆くんが悩んでいた問題です。

この子は問題集で問題を解く体験はあまりしたことがないようですが、

遊び上手、工作上手の子ですから、

「わからない」にぶつかった時に、「~してみたら?」「こうしたらどうかな?」

と試行錯誤する手段をたくさん思いつきます。

この問題を解き始めた時も、130㎝と156㎝以外の階段状になった部分の

長さがわからないことに気づいて

「物差しで測っても無理だもんねぇ~うーん」と考え込んでいたかと思うと、

「この線の部分をはさみで切って動かしてみたら?わかるかも」と言い出しました。

描き写して、線を切って移動させると

130㎝×2 + 156㎝×2

で解けることがわかりました。

◆くんが悩んでいる間に、5歳の☆くんが「ぼくもできる」と言って、

の形を紙に描き写していました。

<自分のアイデアを発展させる>

巻いた紙を腕に装着すると、まるで戦隊物の武器のようでした。

5歳の☆くんが気づきました。

そこでさらに武器らしくなるようにギザギザを取りつけたら、かっこよくなりました。

<一枚の紙の可能性>

朝の隙間時間、あまり散らかすわけにもいかず、

「画用紙だけを使って工作を」と言い渡すと、3年生の◇くんは、その条件の下で、

折り方を工夫することで、わにの鱗のような、屋根の瓦のようなものを

熱心に作っていました。

朝の学習タイムには折り紙を使って図形の性質について考えました。

みんなで正三角形を折ってから、それを使ってパズルの問題に答えたり、

正三角形の性質についての気づきを深めたりしました。

実は、年長さんの◎くんは、

この学習の前に始めた画用紙の工作が面白くなってしまって

折り紙を使った学習タイムには参加しませんでした。

部屋の隅っこで黙々と飛行機を作り続けていたのです。

◎くんのお母さんはこのような場合、叱ってでも作業を中断させて参加させるべきか、

大目に見るべきか迷っているようでした。

学校のような「絶対従わなければならない集団活動」にきちんと参加できるようなら、

少し自由度のある場では、やりはじめた工作を最後まで仕上げたかった◎くんの気持

ちを理解してあげるのもいいかな、と思いました。

◎くんいったい何を作っていたのかと見せてもらうと、びっくり!

写真がぼやけていて悪いのですが、自分オリジナルの輪ゴムのモーターがついた

飛行機でした。

モーターを回す仕組みは全て本人が考えたようなので、きちんと回らなかったのですが、

飛行機の後ろに取り付けた穴の空いた紙に輪ゴムのついた

ストローを引っ掛けるようになっていて、

輪ゴムの先には色画用紙とテープで作ったモーターがついていて、

ハッとするほどすごい作りでした。

◎くんは実物を観察して、自分なりに作品作りに活かす子で、

以前、磁石を使ってリニアモーターカーを作ったこともあります。

自分の内面に深くて広いイメージの世界がある子なんだろうな、と思います。

折り紙のレッスンの続きです。3年生の子ら、

慶應義塾湘南藤沢中等部の試験問題を見ながら、同じように折れるかやってみています。

まず最初に ↑ の形に折って、

さらに折って形を作ります。

折り方が載っているわけでないので、最終形だけ見て折っていくのはやはり難しい……

全員ギブアップ。それでもとても楽しいチャレンジになりました。

小学生の子たち(主に1~3年生の子らです)と算数を学んでいるときの様子を

いくつか紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

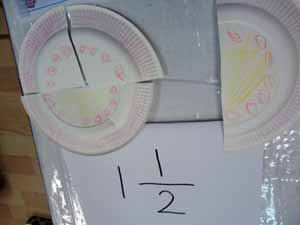

<帯分数や分母の異なる分数が分かるようになる『分数ゲーム』

小学1年生の子らと分数ゲームを作りをしました。

紙皿を2つに切り分けたもの、3つに切り分けたもの、4つに切り分けたものを

数枚分ずつ作って、ケーキやピザの絵を描いたらできあがり。

サイコロにシールを貼って、2と3と4の数字を書きます。

(サイコロを加工するのがめんどうな時は、普通のサイコロのままで遊んで、

2と3と4以外が目が出た時に振りなおすのでもOKです)

<遊び方>

サイコロを振って、3が出たら3分の1のピース、

2が出たら2分の1のピースを取っていき、

1枚のケーキ(ピザ)を作った方が勝ちです。

勝った人は、1と2分の1のカードを手にして、

1と2分の1を目指してゲームを続けます。

写真では、勝った子が2を目標にしてゲームを続けているところです。

帯分数は習ったときに、できるようになっていても、

しばらくすると、どうやって仮分数に直すのか忘れてしまう子が多いです。

こうしたゲームをしていると、

直観的に2分の1+4分の2=1といった

計算がわかるようになってきます。

また分数の理解が進み、分数のたし算、ひき算、かけ算、割り算などが

できるようになっていきます。

-------------------------------------------------------------------------------------------

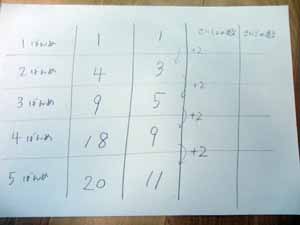

<表に整理すること と 規則を見つけだすこと>

小学2、3年生の科学クラブのレッスンで。

メンバーのひとりの☆ちゃんが、「お家でしたけれどわからなかった」という問題を

持ってきてくれました。

小学2年生用の問題集(『スーパーエリート問題集』)に載っているものだとはいえ、

東京学芸大附世田谷中の入試に出た過去問でなかなか難しい規則性の問題でした。

ちょうど科学クラブの子たちは、実験のデーターを表に整理することや、

表から規則的なルールを読みとることを大切にレッスンをしていますから、

実験後の学習タイムにみんなで取り組んでみることにしました。

まず、大きな紙に図を描きなおして、並んでいる奇数に番号を打ちました。

それぞれの番号にある数を書き込んでから、

どのように数が変化しているのか、その数を求めるためにはどんな式を作ればいいのか

アイデアを出し合いました。

科学クラブの子らはどの子もこうしたルールを見つけだすのがとても得意なので、

「できるからやらせて!」「ぼくがやりたい!」「わたしが!」と難なく

書き込んでいました。

が、わたしがいじわるにいきなり、「それなら、100番目はどう?」と

たずねると、1+2×(100-1)のところを、1+2×(101-1)と

間違えていました。数が大きくなるというだけで、何となくこんがらがりますね。

その後、1列目、2列目、3列目それぞれの一番最初の数につけた番号を調べて、

その番号の求め方の規則についても考えました。

↑ ■くんは、30列目の1番最初の数についている番号を

当てることができてうれしそうでした。

答えは、1+2+3+4+5………+29+1

で求まります。

プログラムロボットで遊んでいます。(左端の円柱形のおもちゃです)

一度壊れてから、子どもたちが線をつなぎなおしているので、元の形と異なります。

ロボットで紙コップを倒すコースを作っていたのですが、良い写真が残っていません。

■くんがブロックで作ったゲームで■くんと☆ちゃんが遊んでいたのですが、

「ルール違反をした」とか「こんな小さなスペースで試合の仕様がない」とか

「そんなルール聞いていない」とか「サッカーでの罰則は、このゲームでも

あたり前に守るべき」とかでひと揉め。

そこへ●くんが、「何揉めてるの?」と仲裁に入り、

どうすれば解決するかいっしょに考えてあげていました。

ルールをもう一度確認しあい、ゲームのサイズを大きく作りなおして

一件落着です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2年生の子らと規則性>

小学2年生の女の子たちのレッスンで。

数ヶ月前から算数の力がしっかりついてきた女の子ふたり。

文章題なら最レベの3年生の複雑な問題もスムーズに解けるようです。

ひとりの子が、「でも、これはさーっぱりわからなかった」と言いながら持ってきて

くれたのが、中学入試用の規則性の問題が載っている問題集です。

三角形が積み重ねてあって、「三角形が81枚になるときは、何段目の時か?」

といった問題です。

こうした規則性の問題は確かに難しいけれど、一方ではいくつの子がチャレンジしても、

パズルやゲームに似た解く楽しさを満喫できる問題だとも言えるのです。

足し算さえできたら、後は紙に書きだしていく方法さえ工夫すれば

答えにたどりつけるのですから。

そういえば、息子が

「難問を解くということは、汎用性の高い基礎的な事柄をしっかり身につけること

でもあるよ」とつぶやいていたのを思いだしました。

こうも言っていました。

「難しい問題を解いても意味がない、易しい問題をたくさん解くべきだって言う人は

多いけどね。でも東大や京大の数学の問題のように難解だと思われている問題は、

実際には、数の世界の基本中の基本を扱っているというか、

数学のそれぞれの問題の本質的な意味を理解しているかどうかを問うているところが

あるよ。だから、センターの問題は小学生に解かせても意味がないけれど、

東大の問題なら小学生の解かせてみたたら楽しめるんじゃないかって問題

がけっこうあるよ。

体系的な知識の積み重ねや訓練で解くのではなく

直観的な洞察力を使って解くものが主だから。遊びの要素が濃いのかな。

といっても、しっかり解けるようになっておくには、勘だけじゃ無理で

時間はいるな。ある程度の時間、それに関わるのは避けられないけど。

もうちょっと時間が欲しいな」

超のんびり屋の息子も、受験日が近づくとさすがに時間の大切さを

実感している模様です。

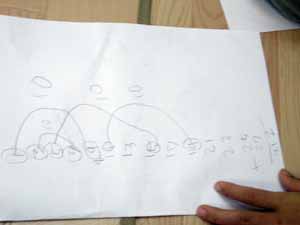

話を2年生の子らのレッスンに戻しますね。

規則性の問題を理解するために

ブロックで規則的に大きくなっていく形を作りました。

最初は小さなサイズで作るつもりが、女の子ふたりとも、どんどん三角を大きく

することが楽しくてたまらなくなって巨大な三角形をこしらえていました。

表を作って気づいたことやわかったことを話しあうと

どんどん面白い意見が出ました。

ブロックのパーツのひとつひとつに上から番号をつけていくと、(左から右)

3段目なら、5,6,7,8、9の番号になります。

そのように番号をつけていく時、4段目の一番小さな数はいくつで、

一番大きな数はいくつか、10段目の一番小さな数はいくつで、

一番大きな数はいくつかといった問題も考えました。

ブロックでさんざん遊んでいた子らは、ブロックを指さしながら、

「一番小さい数って前の段の最後の数よりひとつ大きくなるだけだから

そんなの簡単だ」と言っていました。

↑ 自分なりに数のきまりについて書いて考えいました。

規則性の問題を子どもと楽しみたいという方は

写真のようなブロックの山を作りながら、

「この三角の山に隠れている秘密を探り出そう!」と提案して、

思いつく限りのルールを自由に言い合うといいかもしれません。

規則性の問題の解き方を教えるのではなくて、物をよく観察して、

「いくつずつ増えているか」とか「こういう表を作ってみたら面白そう」といった

自由なアイデアを出しあって紙に書いて検証しあうのです。

計算してみて、面白いルールを見つけたらそれも発表しあいます。

算数の世界がとても好きになりますよ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<どうして低学年の子に植木算や旅人算などを教えているの?>

虹色教室では、小学校低学年の子らにも

植木算や旅人算といった中学入試向けの算数の問題に触れる機会を

たくさん設けています。

でも「どうして?いくら何でもそんな先取り必要なの?」と感じている

方がいらっしゃるかもしれませんね。

実際に、とても有利にはなるでしょうが、

中学入試に有利だから、という理由でそんなことをしているわけではありません。

さまざまな理由がありますが、

一番の理由は、算数が実生活でどのように役立つのか、

今練習している計算訓練は、何のためにあるのか、

問題を通じて自然に理解することができるからなのです。

算数の本当の面白さや頭を使うことの楽しさにも気づけます。

植木を道路に植えていくということ、

自分が見慣れている都市の景観にどれほど算数が深くかかわっているのか、

そうしたことを知っていると、「算数が将来なんの役に立つんだ?」

何て疑問に縛られて、やる気を失うこともありませんよね。

野球の試合も見せずに、野球を知らない子に、素振りばかり練習させても、

上達させるのは難しいはずです。算数だって同じです。

植木を端から端まで3メートルおきに植えていく時、

2本植えたら、端から端までは何メートルで、

3本植えたら何メートルかという植木算の基本的な問題は、

指を折って、簡単な足し算ができるようになった子ならすぐできます。

そこで、絵を描いて考えてみることを学ぶと、たちまち応用がきくようになってきます。

子どもの頃、わたしは団地や学校の階段で、

じゃんけんしては「グーリーコ」「チヨコレイト」「パイナップル」と言いながら、

段を上り下がりする遊びをしていました。

そこで起こっていることは、旅人算について考える上で描く線分図の上で

起こっていることとよく似ています。

幼い幼児にしても、グリコばかり続くよりも、パイナップルばかり続いた方が

相手より先に進めることを体感で理解しているはずです。

そして、こうした生活に溶け込んでいる算数の概念に好奇心をくすぐられる感性を

持っているからこそ、これが子どもを惹きつける遊びになるんですよね。

虹色教室の幼児さんたちは、物を規則的に並べていくことが大好きだし、

ブロックでピラミッドのような形を作ることを喜びます。

そうした時に、算数の規則性の概念への気づきにつながるような

問いかけをしていると、算数がとても好きになっていきます。

計算のタイムを縮めるために計算プリントをこなすのでなく、

そこに勉強の動機があるのではなくて、植木を植えるために計算する……というのは、

意味を実感しやすい体験です。

そこで、ミスをして、自分の盲点となっていることに気づくことは、

その子が抱かされてきたイリュージョンを揺るがせて、素直に世界を眺めることが

できるようになるきっかけを作ってくれます。

なぜ算数を学ぶの?

という問いは、小さな本作りをしてみるだけでもすぐに理由を理解することができます。

たてとよこの長さを無視すれば、絵が貼れないとか、本の形にならないとか何らかの

不都合が生まれてくるのです。

基礎的な知識をためたり、計算を訓練したりすることは大事です。

でも、実際の暮らしのなかで、どう算数が使われているのか知り、

自分も算数を使って何かしてみて、それから訓練に戻る、

訓練からまた、どうして算数という行きつ戻りつする学びの時間を

作ってあげたいと感じています。