物作りにしろ勉強にしろ、

はじめに「頭でわかる」と「身体でできる」という状態を作って、

それを土台にして行動と学びの範囲を広げていくことが重要だと思っています。

それは2、3歳の子らとする工作する場でもひしひしと感じることです。

2、3歳の子たちにとって「頭でわかる」というのは、

「目で見て、どのようになっているかわかる」ということや「体験的に理解している」

ということで、

「身体でできる」ということは、「手と目を協応させてそれをすることができる」

ということです。

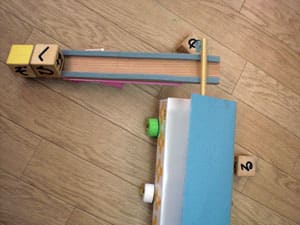

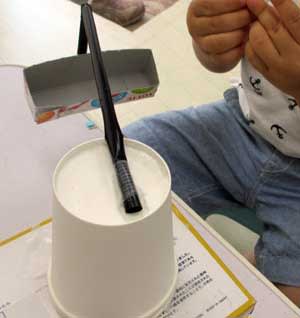

2歳のAくんとBくんのレッスンでストローを使った働く車を作りました。

紙コップに曲がるストローを貼り、

ストローの先にお菓子等の箱のふた部分を貼ったら

(最初から切って用意しているもの)できる簡単ショベルカー。

このわかりやすさがAくんの作る意欲に火をつけました。

Aくん、普段は、「ママ作って」というばかりで自分で作らないそうです。

ショベルカーの作り方をすっかりマスターしたAくん。

ストローの端と端をひっつけてつなごうとしていました。

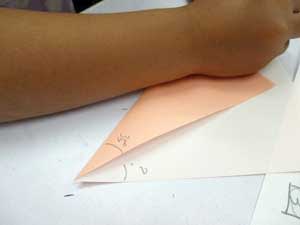

そこで、ストローの一方の先にはさみで切りこみを入れて、

「合体!」とつなげる方法を教えると、真剣な表情で作り方を見ていました。

子どもに何か学ばせる時は、こんなふうに「すでにできるようになったこと」という

土台があって、その延長線上で、「目で見てわかること」「もう少しでできそうな

巧緻性レベルのこと」を教えると、学ぶ姿勢が違ってきます。

コップにストローをつけただけのショベルカーが自分で作れるようになったら、

それを紙箱に紙コップを貼り付けたものの上に装着してあげると

回転させながらショベルを動かせる車ができます。

大切なのは、子どもが「ストローを紙コップに貼って、その先に何かつける」という

単純な操作について「頭でわかる」し「身体でできる」という状態に至っていないのに、

最初から車体までついた複雑な工作見本を見せないことです。

話が少し逸れますが……

少し前、レッスンの合間に小学生の子らに『プログラミン』というサイトの扱い方を

教えていた時にこんなことがありました。

プログラミンの画面の下には、プログラムでいう命令がキャラクターになって

ずらりと並んでいます。

それらのキャラクターをドラッグ&ドロップさせると、

画面上のイラストを上下左右に動かしたり、回転させたり、色を変えたり、

音をつけたりすることができます。

はじめてプログラミンをする子たちに、自由にキャラクターを選ばせて

ひとつひとつ使い方を教えていると、大はしゃぎであれこれ触っていた子らの興味が

次第に失速していきました。

レッスンの後で、手伝いでそこに参加していた息子が、こんなことを言いました。

「最初に触ってもいいキャラクターをある程度、制限しておいた方がよかったのかも。

子どもたちの好奇心を刺激したり、主体的に学ばせたりするには、

自由に試せる部分が必須だけど、自由がありすぎると問題も出てくるな。

どれもこれもやってみたい気持ちに釣られて難しいものをいじろうとしても、

基礎の理解があやふやだと結局わからないし

できないから面白くないってことになってしまう。

かといって一度複雑なものまで触れてしまうと、基礎的なものに戻って熱中する気に

なれなくなるから。

はじめのうちは簡単な動きを命令する「黄色いゾーン」に制限して、

理解度や学ぶ熱意に応じて、新しいキャラクターへの挑戦を許していくといいのかもな」

息子の言葉はその通りで、次から別のグループに『プログラミン』を触らせる時に、

「自由を与えつつ、自由にできる範囲を制限する」ようにすると、

右に動いたり左に動いたりするだけの命令であっても数値をいろいろ変えながら、

それがどのように変化するのか楽しみながらしっかり観察する姿がありました。

また、制限があるうちに頭での理解が進み、手で操作する技術も身についてくるため、

難しいレベルのキャラクターの操作をすぐにマスターすることができていました。

そういえば、工作をする時や算数の学習をする時にも、

同じようなことがよく起こっていることに気づきました。