過去記事です。

昨日~今日とユースホステルでのレッスンに行ってきました。

さまざまな年齢の子たちが知恵を絞りあったり、協力しあったり、

難しい課題に取り組んだり、無心に遊んだり、お手伝いに励んだりする

姿がほほえましかったです。

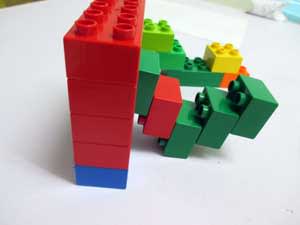

引きだすタイプのチーズの空き箱を持ってきた小2のAちゃん。

「筆箱を作る」とのこと。ストローの先に円錐状に巻いた折り紙をつけて

えんぴつを作る方法を教えてあげると、何本か作った後で物差しを作っていました。

それから、「後、何がいるかな?」とワクワクした表情で思いを巡らせていました。

できあがった状態が未定で、自分の想像力で、

「何を作ろうかな」「どんな材料でどんなふうに作ろうかな」

とアイデアを練るのは、とても楽しいようです。

ケシゴムやえんぴつけずり、キャップなどを作っていました。

細い曲がるストローがあったので、「コンパス」の作り方を教えてあげると、

とても喜んでいました。

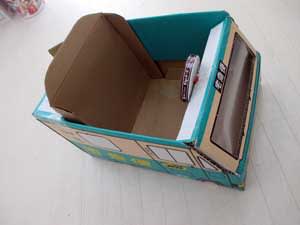

Aちゃんと仲良しの2年生のBちゃんも筆箱を作りたがりましたが

Aちゃんと同じような箱がありません。そこで、透明の空き容器の上部をくり抜いて、

引き出し部分にし、外回りは画用紙で作っていました。

↑ えんぴつをえんぴつけずりでけずっています。

筆箱の出来栄えに心底満足した様子のAちゃん、Bちゃん。

翌朝はまだみんな寝ているというのに、6時から朝食時間まで、

ランドセルを作っていました。

Aちゃんのランドセルには背のカバーにポケットがついていて、なんと、

竹ぐしが入れてありました。

ランドセルの留め金部分をひもにしたので、柔らかすぎて留めるための

隙間に入ってくれないので、穴を通すための道具らしい……。

Aちゃんなりの試行錯誤がうかがえます。それにしても、竹ぐしを入れるポケットとは、

絶対大人には出てこない発想でびっくりしました。

教科書類もきちんと作っていました。

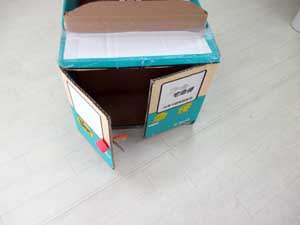

↑の写真はBちゃん作のランドセル。

Aちゃんは、みやげものの箱を利用して、大きな面のふたを画用紙で作ることで

ランドセルを作っていましたが、Bちゃんはアイスクリームなどの

空いている口が小さい箱を使っていたので、上部に小さなカバーをつけていました。

あちこちに立体的なポケットをつけているので、とてもおしゃれです。

ユースホステルのレッスンに持っていける工作素材は限られているので、

あるもので工夫して作らなくてはなりません。

足りなさや不自由を自分たちの知恵で解決する楽しさを

AちゃんもBちゃんも満喫していました。

工作素材に持っていっていた木片を使ってサンダルを作っていたAちゃんとBちゃん。

頭の中で立体図形をイメージするのが上手な小4のCちゃん。

ひもの先に描いた絵をつけて飾り物を作っていた時、

どうも自分のイメージ通りにならないらしく、

「先生、これふわっと傘みたいに広がる形にしたいんですけど、

こんなふうにぺしゃんってなっちゃうんです。どうすればいいですか?」と

ていねいな口調でたずねてきました。

「そうね、ペットボトルの口の近くの円錐にこう~斜めに広がっている部分を

利用したらどうかな?」と返事をしていると、近くにいたDちゃんのお母さんが、

「お茶が入っているペットボトルならあるから、みんなに飲んでもらうと使えるわよ」

と言って、子どもたちを呼び集めて、紙コップにお茶を注ぎ出しました。

すると、Cちゃんが、「いいです。もう、ペットボトルいらないです。

自分でいいこと考えました!」とはしゃいだ声をあげました。

ストローを使って骨組みを作って、赤ちゃん用のベッドメリーのような

おもちゃを作っていました。

このおもちゃ、お姉ちゃんたちに付いてきていた1歳や2歳の妹ちゃんたちに

大人気で、さんざん遊んで引っ張った挙句、終いに壊してしまいました。

Cちゃんは残念がりながらもさっぱりした様子で、「いいよ、いいよ。すごく喜んで

たっぷり遊んでもらったんだもん。また教室で、こんなふうにストローで形を作って

何か作ってみることにするわ」と言っていました。

ブラックライトを持っていってたので、蛍光ペンで星座を描いて

和室の玄関の真っ暗にできるスペースにプラネタリウムを作りました。

『STRATEGO』という対戦ゲーム。初めてのチャレンジでしたが、

勝負は、かなり白熱して、長い勝負が終わった後も、2回戦目に突入していました。

2歳児さんの妖怪ウォッチ。

水性マジックがにじむ実験も兼ねて、お魚作り。

トランプ手品の種を見破るのに、みんな夢中。

手品の種を言葉で言い当てるのって難しいですね。でも面白い。

どうしても種がわからず、知りたくてたまらず、うずうずして、

「教えてーどうやってしているのか教えてよー!」と泣き出してしまう子も……。

勉強タイムは真剣そのもの。ちょっとややこしい線分で考える問題を解きました。

4年生以上の子らが頭を悩ませていたのは、こんな問題です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3人の合計は41こです。

さやかちゃんのこ数が、たくみくんより3こ多く、

あかりちゃんより7こ多くなるように分けましょう。

それぞれの子のこ数を答えてください。

(SAPIX パワードリルより)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

夕食や朝食の準備や後片付けをできるだけ子どもたちにしてもらっています。

その時、子どもたちにどんな仕事を任せるか、どんな言葉をかけるかによって、

子どもの表情の輝きや食後の活動や学習への取り組み方に

雲泥の差が出るのを、実感しています。

大事にしているのは、手伝わせることではなくて、

自分で気づいて考えて動くチャンスをたくさん作ることです。

たいていの場合、親御さんたちは食堂に着くなり子どもたちを席に座らせて、

子どもたちの食事の世話をし始めます。

そこで、わたしが、「ここでは、子どもたちに

自分で食事の準備をしてもらいますよ。でも熱いお味噌汁をついだり

(火傷しない温度の時は、子どもたちについでもらっています)

運んだりすることや、割れそうなものを運ぶのは、大人がします。

みんなは、自分でできそうなことはないか、お箸はみんなの分そろっているかな、

ご飯が足りない人はいないかな、と調べて、気づいたことがあったら、

お箸を取りに行ったり、ごはんをよそったりしてちょうだいね」

と告げると、それまで座ったまま「いただきます」を言う許可が出るのを

待っていた子らや「早く食べたい」と愚図りだした子らが、

きょろきょろ周囲を見渡して、何をしようかと考えだします。

すると、子どもが「何をしたらいい?」と親御さんに助けを求めて、

親御さんが、「ご飯をよそって」とか、「お椀を取ってきて」と指示を出して、

子どもが指示通り動く……ということがよくあります。

子どもが困った顔をすると、すかさず、どうすればいいのか

ていねいに説明して、手取り足取り、次の手順を教える方も大勢います。

見ていると、身体として「何か上手にこなすこと」「何かできるようになること」を

支援して、「失敗しないように」助けるけれど、

子ども自身が自分の頭を使う場面は奪っているように感じます。

テキパキ動くことや「お手伝い体験」というイベントに参加させることは望むけれど、

極力、頭は使わせないようにしている方はとても多いのです。

その一方で、「頭を使わせる」ことを意識しすぎて、テストすることなど不必要な場面で、

子どもの知能を試すような問いを投げかける方もいます。

子どもにしっかり頭を使わせることも、

頭を使わないようにさせることも、

対応としては大差はないのだと思います。

ちょっとした言葉のかけ方。

自分で考える時間を持てるよう少しだけ待つこと。

失敗や間違いを受け止める態度。

そんなささいなことが、子どもが自分で考えることを習慣にするか

否かを決めているように見えるのです。

先日のユースホステルで、こんなシーンがありました。

デザートの小皿が、食事のテーブルとは別の場所に置いてありました。

職員さんに、「こちらにデザートを置いていますので、取りにきてくださいね」と

声をかけられたので、子どもたちに行ってもらうことにしました。

デザートの小皿の脇には、スプーンやフォークが置いてありませんでした。

そこで、子どもたちに、「デザートの小皿を取りに行く時に、

何か足りないものがないか、注意してね。ほら、食べる時に必要なものが

ないと困るでしょう?

もし足りないものがあったら、どうすればいいのかよく考えてね」と言いました。

すると、ひとりの子が、「スプーンがないから、スプーンを取りに行って、

デザートも持ってきたらいいんでしょう?

もし、探してもスプーンが見当たらなかったら、あそこにいる人に

スプーンを20本くださいって言えばいいんでしょう?みんなで20人だから」と言い、

それはうれしそうな得意気な表情をしていました。

それを見た別の子が、そそくさとトレイを取っきて、

「これに乗せたら、いっぺんにたくさん運べるわ」と言いました。

「いいこと気づいたね。そうよ。両手を使っても、ひとりで2皿しか運べないわよね。

トレイなら、たくさん運べるわ。でも、ひっくり返さない量にしてね」

と言うと、満面の笑み。

最初に、「デザートを取りに行ってね」と言い、取ってきたら、

「スプーンをくださいってあそこの職員さんに行ってきてね」と言う……という

声のかけ方をしていたら、

こんな魅力的な子どもたちの笑顔を見ることもなかっただろうな、としみじみ

感じました。

子どもたちがお手伝いをする時、怪我をさせないことはもちろん、

他のお客さんや職員さんの迷惑にならないか

気をつけることも大事だと思っています。

お漬物をスプーンで小皿につぐ作業をしたがった子がいたのですが、

上手にスプーンが扱えずにこぼしていました。

そこで、お漬物をよそう作業は年上の子にしてもらい、

お漬物を運ぶ作業をその子にしてもらうことにしました。

そんな場面でも、子どもたちの意見や不満などに

よく耳を傾けていると、子どもたちは何に問題があったのかよく理解し、

大人が考えるよりもよいアイデアを出してくれることはよくあります。

食べ終わった食器を返しにいく際、「お皿もお箸もいっしょに返すだけでいいのかな?

何か気づいたことや発見したことがあったら教えてね」と言うと、

「お箸やスプーンを入れるケースがあることに気づいた子がいました。

その発見があんまりうれしそうだったので、

「あそこにお箸やスプーンを入れることを知らない子たちがいるはずよ。

お皿を返しに行く子たちがいたら、教えてあげてね」と言うと、

スプーンを返しにきたおチビちゃんを抱っこして、スプーンをケースに入れるのを

手伝ってあげていました。

ユースホステルのレッスンに持っていけるものはしれていますから、

毎回、ちょっとした飢餓感を体験します。

材料が足りない、道具がない、遊び道具がない……それこそ、お家にあるような

テレビや携帯ゲームや毎日のルーティーンに埋め込まれた時間を潰す何かもありません。

必要は発明の母じゃないですけど、そんな時に各々が知恵を絞って

「面白さ」を生みだそうとする試みが、

何ともいえずワクワクして楽しいのです。

想像力、思考力、創造力、推理力、表現力、言葉の力等、

自分の内面にある目に見えない道具をフルに使って、胸が高鳴るような時間を

創造していくプロセスを共有することは、

物にあふれて自分の内面の力とアクセスできなくなっている現代の子どもたちへの

最高のプレゼントです。

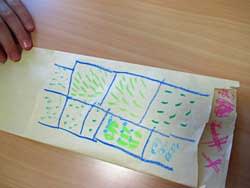

70枚入り100円の茶封筒。

底をつまむと生じる三角形が、猫や犬の耳になります。

そんな発見を子どもたちに見せると、「どうやるの?」「すごいすごい」という声とともに、

お人形作りが始まりました。

わたしの手本通りに作る子、羽根やくちばしをつけてみみずくを作る子、

危険生物を作る子……とめいめいオリジナルのアイデアを盛り込んで作っていました。

飽きるくらいたくさん作った後で、子どもたちの間から

自然発生的に、封筒人形を使った人形劇遊びは始まりました。

和室の作りは、観客席と舞台と舞台裏をイメージさせるものだったようです。

居住まいを正して劇の開始を待つお客さんに、

「しゃべらないでください~!」等、劇場でのマナーを訴えるAちゃん。

「~しないでください」「~はダメです~」という前振りばかりで、

いっこうに劇が始まる気配なし。

この日、虹色教室で、自分で作った物語を人形劇にして演じるのが

大好きな男の子たちも参加していたので、

お客さんたちがお腹を抱えて笑い転げる姿もありました。

封筒の底を切って、もう一枚の封筒(端を折ってサイズを調整しています)

をその中に入れて引き出したり押し入れたりすることを使って、いろいろな遊び道具を

作っています。

答え部分を引き出すあみだくじ。

テレビ。

テレビの作り方のアイデアを目にしたBちゃんが、

イラストを文字に変えて、電飾掲示版を作りました。