3~4歳の子向けの科学遊びを紹介しますね。

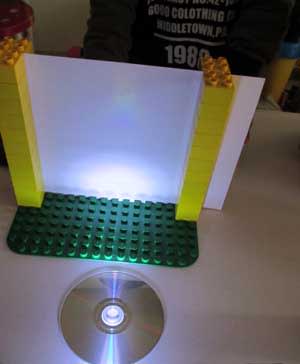

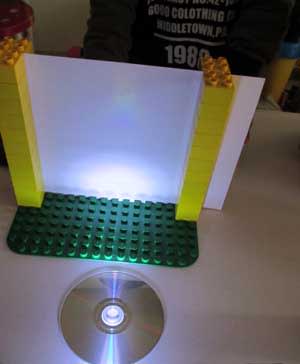

<影絵用スクリーンを作って遊ぶ>

デュプロで作った影絵用スクリーンです。

ブロックの棒の間にコピー用紙を1枚はさんだらできあがり。

手前の水の入ったペットボトルは、

『サイエンスコナン レンズの不思議』という本に載っていた手作りレンズです。

横にすると背後にあるものが逆さまに見え、立てると同じ向きに見えます。

↓ 遊び方 ↓

<色で遊ぶ>

セロファンで色のついた光の中に浮かぶ影絵を楽しみます。

<信号作り>

セロファンで信号を作って、影絵の背景色を変化させて遊びます。

<鏡の反射を使って>

鏡を利用して、ライトの光を反射させて影を映します。

<虹作り>

CDにライトを当てると、反射した光の中に虹が浮かびます。

<影を2つに増やす手品>

一つの人形に二方向からライトを当てると、影が2つになります。

<影が大きくなったり、小さくなったり>

人形やライトを前後に動かしながら、大きさが変わる様子を観察します。

<簡単な望遠鏡>

サイズの異なる2つの虫めがねの

大きいほうを窓につけ、離れた位置から小さいほうの虫めがねでそのレンズを見ると、

遠くの景色が拡大されます。

レンズのサイズの違いが大きいほど、拡大されます。

<3~4歳の子の科学遊び 続き>

↑ 写真は3~4歳児グループの写真ではないのですが、

レンズを使ってこんな遊びもできます。身体にアンバランスなほど

大きな頭が乗っているように見えるように調節しています。

大きなレンズは、100円ショップの虫めがねの枠をはずしたものです。

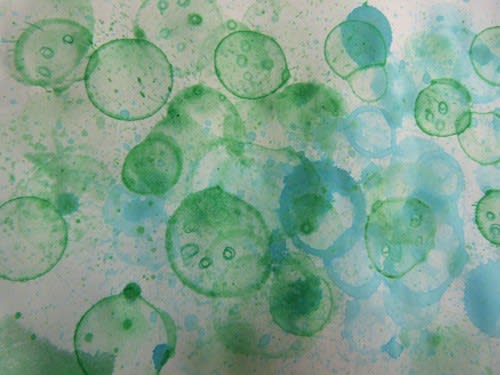

<水玉レンズ>

クレパスを画用紙に塗って、その上に水滴を落として

半球形の水のレンズを作って遊んでいます。

<ストローで水滴作り>

水の中にストローの先をつけて、ストローの上部を指でふさいで

水をクレパスの絵の上に落とします。

この作業、幼児にはとても難しいのです。それと同時に

できるようになると、何度も何度もやってみたくなる魅力的で不思議な作業のようです。

<小さな水滴を合体させて大きな水滴に>

水滴をいくつか落として、ストローで吹いて、水滴同士を合体させます。

クレパスを塗った上では、水の玉が生き物のように動くので面白いです。

<水玉サッカーゲーム>

サッカー場の絵を描いて、水滴をストローで吹いて、

ゴールポストに入れて遊びます。

<水玉迷路>

クレパスを塗った上に迷路の絵を描くと、水滴をストローで吹きながら

迷路遊びをすることができます。

<コピー遊び>

折り紙の裏にクレパスで色を塗り、紙をもう一枚敷きます。

裏から楊枝で文字などを描くと、下の紙に写ります。

<ビー玉を使った実験>

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<1~2歳の子の科学遊び>

1~2歳児グループの科学遊びの様子を紹介しますね。

「回転する仕組み」 について学ぶ箱から、歯車を出して遊びました。

いろいろな動きをする歯車を組み合わせて、一つだけ回すと、別の歯車も回りだすのが

面白い様子です(もう少し大きな子のグループでは、右左どちらの向きに回るのか

推理します)。

<コマの模様や色の変化>

<氷で遊ぶ>

氷をあまり熱くないお湯の中に入れて、「どうなるかな?」と

見ています。

ティッシュの空き箱に小さな穴を開けて、光の筋を作っています。

<空気を捕まえて……>

ビニール袋の中に空気を入れて遊んでいます。

↑は、科学遊びではなく、1~2歳児さんグループの電車ごっこで

キップを口に座席に座らされていたマグロです。

100円ショップの光ファイバーを使ったインテリアグッズの土台(光ファイバーの

束は使っていません)を使って、いろいろなことを試して遊んでいます。

この商品がない場合、ライト類のコーナーに売っているほかの商品(何色かの色の

変化を楽しめるようなもの)でも、同じような実験が楽しめると思います。

<水を入れたペットボトルを乗せてみる>

写真のようにペットボトルの形が変化する部分が

光ってとてもきれいです。懐中電灯で試すのもOKです。

ほかにも、透明の物や半透明の物を乗せてみて、

どこがどのように光るか試してみると面白いです。

<鏡を使って>

鏡を使うと、色のついたきれいな光を床面や壁などに

映すことができます。

液体の入っている万華鏡の一部をライトに当てたがった子がいました。

試してみるととても神秘的できれいでした。

万華鏡を色のついた光の方向に向けて、のぞいてみると……。