前回の記事に

あしやあそぼくらぶ の先生から次のようなコメントをいただきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんにちは♪

ブログをスタートして約5ヶ月が経ちました。

記事を拝読させていただき

そう!それを伝えたかった!!ということが先生のこの記事の中にも詰まっています。

最近ブログを始めて改めて感じていることはもっと具体的に伝えることが必要なのかな・・・ということです。

もう、そのような事は充分理解されているだろうというのはこちら側の勝手な思い過ごしになっていることがありそうです・・・。

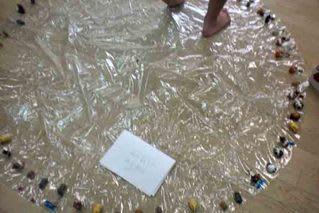

今回のあそもくらぶの“モシャシャあそび”意味のない意味のある遊びは、まさに先生のこの記事のような内容を親子で体感していただけるとプログラムしたものです。

これからもどうぞよろしくお願いします♪

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

意味のない意味のある遊び

それ、何?

と感じる方もいるかもしれません。

神奈川でトムくんと過ごしていたとき、私もこの『意味のない意味ある遊び』について、繰り返し考えをめぐらせました。

私がトムくんに「教えて」という言葉を教えようとしたとき、

トムくんは、「誰かに何かを教えてもらいたい」という気持ちや衝動を味わったことがあるだろうか……それがどういうものか理解できるだろうか……

という疑問がありました。

「納豆ください」は、納豆好きのトムくんにとって、それを奪いたい気持ち、妹さんとのブランコの取り合い、誰かに食べ物を与えられて満たされた記憶などから、身体になじむ言葉ではあるでしょう。

でも、「教えて」という気持ちを持ったことがないかもしれないトムくんが、

どうすれば「教えて」の意味の理解に至るのか……

(パターンの絵カードで丸暗記させても、その絵の通りに口まねするのが

やっとかもしれないですよね……)

それは難しすぎるように感じた課題でした。

が、トイレの場所を教えてもらうときした

「差し出された手を取って、ある場所に誘導するように連れて行く」という

ひとつの流れのある行動は、

物を渡して取り返して渡して取り返して……して、会話の原型を習得するのと

似て、

動きを繰り返しながら、「教える」という意味を理解するに至る

ひとつの基本的な形になるな~とも感じました。

幼児がこっちこっちと

誰かをある場所に引っ張っていくのは、

「教える」をひとつの目に見える形にしたものですね。

意味のないように見える

幼児が好んで繰り返す遊びは

ある認知に至るまでのひとつの型を含んでいるものです。

これもトムくんの話ですが、

トムくんとブランコをしていたとき、トムくんが前にこぎながら足を突き出すのに、

私はポンッと足の裏をたたく

という遊びをしていると、トムくんは、次に私がたたくだろうと期待して

足を突き出すようになってきます。

そのとき、予測を裏切って、「こわいこわい」と後ろにさがって見せると

「あれれ?」という表情が浮かぶのです。

こうなるだろう

そうならなかった

という事態に心が動揺して、トムくんの気持ちに

「正しい」と「正しくない」が意識されるようになったのがわかるのです。

幼児にしても、

このような経験を記憶するなかで、「こうなるかもしれない」なんていう

あいまいな言葉が生まれてきます。

(こうなると、自分は予測している。でも、それが正しいケースと正しくないケースが未来に起こりうることを知っている言葉ですね)

言葉は語学学習のテキストにそって学んで定着させるように

習得していくものではないのですよね。

いつもその前に

会話や言葉の素となる動作があって、

それを繰り返すなかで、自由に使いこなすことができる

言葉が形成されていくんですね。

意味のない意味のある遊び

それは、幼児の成長に欠くことができない学習の通過ポイントなのです。

幼児教育なんて何もしていないのに、おしゃべりで知恵がよく働く成長の早い子っていますよね。そうした子を観察していると、何か学ぶ前に

この意味のない意味のある遊びをたくさんしているものです。

そうした意味のない意味のある遊びを

たくさんしやすい環境で育っているとも言えます。

この意味のない意味のある遊びは、言葉の習得だけでなく、

集中して学ぶための型も、

大人の話を注意深く聞く型も、

自分の言いたいことを順序だてて説明できるようになるように

なるための型も

人の気持ちを理解するための型、

根気よく全力で物に取り組むための型なども

あります。

それは幼児の自然な行動の中で見られ、

じっくり繰り返しやらせてあげると、

顔かたちまで凛々しく賢い様子になっていきます。

現代の生活は幼児がそうした成長のための核となるような部分を

作っていく時間や場所を奪いがちです。

また時間があるときに、そうした型となる

意味のない意味のある遊び

についても紹介していきますね。

意味のない意味のある遊び をほとんどしないままに、

たくさん大人にインプットされて、

言葉を使い、いろんなことができるようになる子もいますが、そうした子を見ていると、

「ハイハイせずに歩き出す子」と同じで、

いろいろ気がかりな点を残したまま成長しています。

頭は良いけれど衝動的で、想像力が乏しく、ちょっと強迫的なほどのこだわりを見せることがよくあるのです。つまり、子どもなんですけど「間」がないんです。物の理解が表面的で発展しないものとなりがちです。

おそらくアウトプットしていることの多くが、自分の深い内面との接点がないままなのでしょうね。

web拍手を送る