「頭ではわかったつもりになっても、

いざわが子に何かを教えようとすると

うまくいきません」

「同じことをしても、うちの子は

ブログの記事で紹介されている子のような反応をしません」という

声をいただくことがあります。

それで、直接、親御さんに会って、

どのように子どもに接しているのか見ていると、

いくつかの大きな問題に気づくことがあります。

ひとことでいうと、親御さんの、

『シナリオ力』(論理力の1つ)という「相手のことを知るための力が弱い」ため、

(弱いというより、そうした能力を、

自分の中に育てようと考えたことがないために)

子どもがだらだら~いやいや~うろうろ~とする

態度になっていることがよくあるのです。

子どもの無気力、無関心の原因が自分だなんていやですよね。

でも、考えてもみてください。

妙な例えですが……

私たちだって

自分が欲しくないものばかり、しつこく勧めてくるお舅さんとか、

自分の関心のないことばかり話し続ける姑さんとかと

四六時中過していたら、

意欲的に集中して、お舅さんや姑さんの話を聞こうなんて気持ちが

失われてきますよね。

『コミュニケーションのノウハウ・ドゥ・ハウ』 野口吉昭編 HRインスティチュート著 PHP出版

という著書によると、

この『シナリオ力』とは、 情報収集力 (相手の関心を引きつける情報を集める)

情報収集力 (相手の関心を引きつける情報を集める) ビジョン共有力(相手のベクトルやゴールを共有する)

ビジョン共有力(相手のベクトルやゴールを共有する) 提案力 (相手の真の課題解決につながる提案をする)

提案力 (相手の真の課題解決につながる提案をする)

という3つの能力です。

多くの親御さんが、相手ではなく、市場の情報を集めて、

(教材や習い事の情報を集めて)どちらがお得か見比べて、

判断する力は、

これまでの人生で磨いてきているのです。

でも、そうやっていったん集めて、選んで、決めたら、外注~

というパターンに慣れすぎて、

子どもという人間を相手にする場合、

自分自身、どのような能力を伸ばせばよいのか、ピンとこない

のかもしれません。

シナリオ力の3つに

『伝える力』(対話力の1つ)の わかりやすい表現力

わかりやすい表現力 メッセージ力

メッセージ力 パワースピーチ力

パワースピーチ力

が加わると、次なる活動が生まれるとされています。

つまり、子どもがやる気を抱いて成長していく可能性が大きいのです。

有名な名コーチやカリスマ先生がいる習い事は、

後で紹介した『伝える力』(わかりやすい表現力・メッセージ力・パワースピーチ力)

はすばらしいノウハウを持っている可能性があります。

でも、個人的なその子の個性にフォーカスして

教室運営はできませんから、

基本的に『シナリオ力』はないものなのです。

だから、子どもの関心やビジョンや好むやり方などにピッタリ合えばいいですけど、そうでない場合のが多いのです。

それか、ある一時期は、ピッタリ合っていても、子どもの知能の成長とともに

飽きて嫌になる可能性も高いのです。

そうしたことを考えても、やっぱり、子どものやる気や伸びへの

家庭や親の影響力は

大きいですよね。

家庭が、教育の土台を作る場となるように、

親も少しずつ学んでいく~というのが、とっても大切なこと

と思っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子どもの自然な知力の発達を見守りながら、

新しい「おわん」を作っては、どこでも、ポタンポタン水がたまり続けている

状態にすることが

親のちょうど良い教え方だと考えています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

実は、子どもだけではなくて、親にしても、

「こういう力が大事なんだ~」

「こういう部分を伸ばさなくては~」と目的をはっきりさせて、

おわんをつくって、それからポタンポタンと能力を溜めていく

というのがとても大切だと思っています。

親って、『フランチャイズ店の店員』の感性じゃいけないと

思うんですよ。

「最初にマニュアルを自分にインプットしたら、その後は、

それを繰り返すだけでOK」という捉え方です。

そうじゃなくて、『レストランの一流コック』のように、日々、自分を磨いて

成長していくような本当の意味での自分の成長が求められる

仕事なのでしょうね。

それは世間的に見て、

すばらしい親になるという意味ではなくて、

子育てという体験を通して、

「自分の中に新しい大切な力を育んでいこう」

「目の前の出来事ひとつひとつから、学んでいこう」

という柔軟な姿勢で、過していくということです。

「○○法」信者になって、

自分のやりたい育児法、教育法を突っ走っていくことや、

自分が夢見るゴールに子どもの手を握って、駆けて行くことではない

はずです。

努力は自分がするなら美しいものでも、

それを幼児という自分ではない存在に無理強いするなら、

支配やコントロールという醜さ以外の何ものでもありません。

「目の前の子どもを深く知る」

「子どもが自分を作り上げていく姿を、一歩下がって見守る」

「子どもが悩んでいるポイントに気づき、的をついた提案をする」

といった

相手を知る力『シナリオ力』を使って子どもと関わっていく技術は、

自分のやりたいことを子どもに投影する前に

学ぶ必要がありますね。

もし、相手の気持ちを察するのが極端に苦手で、

自分の子がどういう子か、何を望んでいるのか、何に関心があるのか、どんなとき喜ぶのか、どんな場合、意欲的か、どんなとき飽きてしまうのかといった詳細が、毎日いっしょにいても少しもわからない~という場合、

学習についてだけ「わからせたい!理解させたい!上手に教えたい!」と対話する力ばかりを

伸ばすのはどうなのでしょう?

親と子が同じ立場や視点に立っておらず、

お互いのビジョンが大きくずれていると、

親が熱心になればなるほど、子どもはやる気を失っていくという結果に

つながるかもしれません。

もちろん、「最初から、そういう能力がいる!」というわけではありません。

子育てにこういう力が必要なんだな~と気づくことで、

おわんができて、

それから子どもと過しながら、少しずつ学び続けることで、

ポタポタ~おわんに水が溜まるように

親の能力もアップしていくのだと思います。

大事なものは何か、気づいてさえいれば、

歩みがどれほどゆっくりでも、

必ず大成功が約束されているのではないでしょうか。

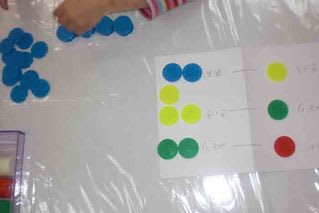

去年に続いて夏の算数クラブに参加してくれました。

★くんは、去年は将棋に、今年はボーリングに夢中になっている男の子。

★くんは、好きな将棋やボーリング以外では、

何をするにもやる気がなさそうに

むすっとした態度で「そんなの知ってるし」といって、だらだらする態度が目立ちました。

他の子が、「やりたい!」「私!私!」と手をあげるときも、

「どうせ~なんでしょ」と気のない態度。

そこで、お母さんたちに席をはずしていただいている間に、

「そんなの知っている、つまらないと思うのは、

知っていると思いこんでいるものに隠れているすごいものを、見つけようとしないからよ。それができるようになれば何だって面白いの!」とビシッと告げて、

少し難しい課題をいろいろ与えました。

すると、この子にちょうどいい頭を絞らなくてはならない課題や、

うまくいかなくて四苦八苦する場面にぶつかると、

だんだんと、

笑顔と真剣な表情が浮かんできて、

友だちと協力しあっていきいきと過ごすことができました。

先取り学習といっても、単に暗記しながら先に進んでいくばかりだと、

大人から与えられる課題は、簡単すぎて面白くなかった~

という思い込みにつながる場合があります。

ある程度、力のある子には、

知っている知識も、他の視点から眺めたり、

工作などに生かす新発見を見出したり、より深く考えていく方法を教えていってあげないと、勉強をバカにするようになってしまいます。

帰り際に、親御さんにそのことを伝えていると、

「九九を今から教えるべきでしょうか?」という相談をお受けしました。

★くんタイプの子は

ただ九九を暗唱させる、九九のワークをさせるという

先取り学習をさせるだけでは、

学校で学ぶ際に「そんなの知ってるし~」とだらけた態度を作ってしまうことは目に見えています。

九九をさせるなら、覚えた九九を活用して、

算数パズルを解いたり、

ゲームをしたり、九九によって、算数の概念の理解を広げて、

最小公倍数、最大公約数、鶴亀算数、割算などの問題を考えることを

楽しむなどしないと、

ただ暗記するだけでは★くんの性質なら飽きがくるだろうと思われました。

そうしたときに、

大事なのは、親御さんが、

★くんはどんなとき、いきいきしているのか、

★くんはどんなとき、いきいきしているのか、 どれくらいのレベルの問題を、どのくらいの量解くのが楽しいのか、

どれくらいのレベルの問題を、どのくらいの量解くのが楽しいのか、 だんだん自立させていくには、親がどこで手を引いていけばいいのか、

だんだん自立させていくには、親がどこで手を引いていけばいいのか、 ★くんの能力がしっかり生かせる勉強以外の活動はないか

★くんの能力がしっかり生かせる勉強以外の活動はないかといったことを、★くんの姿から受信していく

★くんとの会話から学んでいく

ことなのです。

九九を覚えさせたら良いということにだけ

気持ちがいっていると、

せっかく知的能力の高い子を勉強嫌いにしてしまう

かもしれません。

それと、知力体力がしっかりさんタイプの子には、

機嫌を取るような態度で接するのでなく、

子どもの集団でのリーダー役をまかせたり、家の手伝いをさせたり、

自然でのキャンプを体験させたりして、

精神的な成長をうながす必要があると感じました。

でないと、おませ なのがアダになって、

生意気でダラダラした態度を身に付けてしまいがちだからです。

子育て本で、「子どもを受容して」とあると、とにかく

可愛がってしまう方もいるのですが、

子育て方針は、

子どもの性質や能力、態度などを見ながら、

常に微調節していくことが大事です。

つまり、最初に親のマニュアルを覚えて、それを繰り返すだけでは、

個性にも成長にも対応できないのです。

あれもこれも~と考えるとパニックになってしまいますから、

ひとつずつ少しずつ、子どもとのいい関係を作っていけたら

いいですよね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

話が少しそれますが、

今、子どもが、経済的な儲けの対象になっていますから、

「子どもというのは、競争心があるものだから、

そうした性質を利用して

頑張る子を作りましょう!」

と、まるで動物の調教師を目指すような感性で、

親を煽る方々もいます。

子どもをコントロールしたり、自分の指定するゴールに向かわせるために、

「子どもの性質や関心を知って」利用するってどうなんでしょう?

私はそういうの気分が悪いです~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「教えすぎ」「構いすぎ」が人を潰す わが子に、社会で生き抜く真の力を持せたいなら、親は「育てない」を肝に銘じろ!

と言う「伝説の雀鬼」と呼ばれた桜井章一氏が、

『「育てない」から上手くいく』桜井章一著 講談社刊の中で

次のように語っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大人が大事とする考えを一方的に押し付けるのではなく、

大事な考えや教えを間に挟んで大人と子どもが関係を絶え間なく調整しながら

五分五分のつきあいをする。

それが教育のあるべき姿ではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この五分五分の関係……を保つために、

子どもをよく知ること、子どもの思いをしっかり受信すること、

少しずつ手を放して、自分で歩み出すのを見守ることが大事なのですね。