人的環境と物的環境といった人と物、2種類の環境次第で、

2、3歳児の知力や好奇心や意欲や根気といったものが

ずいぶん違ってくるように思います。

もちろんその後の知的な成長にも大きな影響を及ぼします。

でも「何をさせたらいいのかわからない」「考えさせようと思って

質問してもどこかに行ってしまうので、何もしない方がいいのかなと思います」

「教えすぎちゃうので、これはいけないと放っておいたら、

放りっぱなしになっています」といった声をよく伺います。

そこで2歳8カ月の★くんと3歳0カ月の●くんのレッスンを例にして、

どのような働きかけをし、どんな環境を用意したら

子どもが自ら考え、物事にしっかり関わるようになってくるのか

書いていくことにしますね。

2、3歳の子たちがよく考え、考えたことをていねいに表現し、

自分が関わりだしたことに最後まで責任を持って関わるようになるには、

次の3つのことがとても重要だと感じています。

一つ目は、 子どもが自分で気づいたり、ひらめいたり、思い出したり、

考えを口にしたりした場合の大人の反応がとてもいいことです。

子どもから発したものがよく響く大人であること。

子どもの知的好奇心を高揚させるようなフィードバックを返すこと。

(大人がさせたいことをさせるのではなく、

子どもの知的な欲求によく気づき、ひと手間かけてあげるようにします)

たとえ、子どもが無言のままで、目や表情から何かに気づいいたことが

わかるような時にも、

大人がそれをすばやくキャッチして、

それを認め、面白がり、広げたり膨らませたりする手助けをしていると、

子どもは自分の頭の中に浮かんだどんな小さなことも

外の世界に影響を与えること体感します。

すると、どんどんひらめきを口にし、問題にぶつかれば解決法を言うようになります。

たとえば、2歳8カ月の★くんと3歳0カ月の●くんは、これまで虹色教室で遊んだ

経験を頼りに、まず最初に「こういうふうにしたい」と言葉にしたあとで、

「そういうふうにしたいんじゃなくて、これこれこんなふうにしたい」と

自分がどのようにしたいのかより細かく解説し、うまくいかない部分を目にして、

「こうしたらいいんじゃない?」「こうすれば?」と自分なりの工夫を口にする場面が

たくさんありました。

★くん●くんとわたしの間に、「ぼくたちが言ったことはきちんと聞いてもらえる」

という信頼関係ができはじめているのです。

★くんは警察署とお家を並べて、2階同士で行き来できるようにさせたい、

と言いました。

でも警察署についている梯子はお家に引っ掛かりません。

そこでひもで吊らす作戦に出ました。

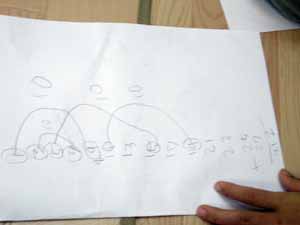

それを見ていた●くんは、「電車のエレベーターが作りたい」と言い、

ひもで吊らすとできる、といったことを言いました。

線路や車庫を作っていた時もこんなことがありました。

最初は積み木で線路を作っていたのですが、電車を動かそうとすると崩れてしまいます。

そこで、「ブロックなら動かない」ということになりました。

そこでブロックで長い線路を作っていくと、

★くんは自分はトラックを入れるところ(車庫)が作りたいと言いました。

「トラックは大きい。だから大きなプレートがいるね」とブロックの大判の板を

用意してあげると、自分でトラックの向きをずっと考えていて、

「こっち向きにして、ここから入る」と決めていました。

トラック用の車庫に入ったパトカー。

●くん作の車庫はぐるりをブロックで囲っていたため、

「出られないから、ここをはずそ」という★くんと

「だめ、このまま」という●くんの間にもめごと発生。

2歳半くらいまではすぐにつかみ合いのけんかになっていたシーンですが、

お互いに自分の意見を出し合ったあとで、どちらの方法も採用して遊んでいました。

●くんは、車が向きを変える仕組みになっていることや連結部分が磁石になっていること

などにとても興味があります。

なぜ動くのか、のぞきこんでいろいろ試しています。

ひもに磁石を付けて、巻き取り式の車を引っ張る道具を作ってあげたり、

向きを変えることができる車の車輪部分にひもを取り付けて、

操作できるようにしてあげるととても喜んで、

それについてさまざまな考えを言葉にしていました。

2、3歳の子たちがよく考え、考えたことをていねいに表現し、

自分が関わりだしたことに最後まで責任を持って関わるようになるために

大切な2つ目のことは、

「目で考えることができる」ような環境を整えることです。

大人に知識を教わって、それを記憶していく学び方は

学校へ通うような年になってからの子の学び方だと思います。

2、3歳児の場合、自分の目で見て、手で操作してみて、

正しいのか、間違っているのか、

成功したのか、失敗したのかがわかるような環境が大切です。

好奇心からいろんなものに触れてみて、うまくいく方法だけでなく

うまくいかない方法もたくさん体験する必要があります。

もし、大人が「こうしてごらん」とか、「こうやるのよ」と横から口だししては、

子どもが効率的に物を扱えるようになるよう手助けしたとすると、

その子は失敗することなく他の子より早くそれができるようになるかもしれません。

でも一方では、その体験から

物の性質を学びとったり、形や数について理解したり、結果から規則性を見つけ出したり

することがなくなってしまうかもしれません。

「目で考えることができる環境」とは、

教具をそろえることを意味しているわけではありません。

身近にあるものとか、自然の葉っぱや石ころとか、

ブロックやビー玉といったおもちゃ(ビー玉は口に入れないように注意が必要です)

で十分です。

子どもが「エレベーター作りたい」とか「車、動かないよ」とかいう時に、

ひもを使えば動きが生み出せることを見せてあげると、

子どもは自分の目を通してさまざまなことを学びますよね。

自分で引っ張ってみると、さらに多くの発見があるでしょうし、目ざとい子たちは、

たちまち新しい何かにそれを応用します。

こうした目で学んだ体験の蓄積から、どんな創造的な新しいアイデアが生れてくるのか、

東大パパさんのブログで、

幼稚園児の娘さんのきょーちゃんが作ったブロックの設計図の記事

がまさにそういうものだな、と感じました。

そういえば教室にも1年生の子が自分でひらめいて、

折り紙のテキストを作ってきてくれたことがありました。

東大パパさんの記事に、コメントを入れさせてもらったのですが、

今回の記事とも関連があるので紹介させてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

きょーちゃん大発見ですね。

こういう発想、子どもの側からゼロのベースから出てくるから不思議ですね。

わたしも娘や息子が幼稚園の頃、

何の前触れもなく「さいころ作れるよ」と展開図を描いてさいころを作りだしたり、

大人も触ってなかったハイパーカード(当時はマックでした)を勝手にいじって

簡易のプログラミング法を発見してゲームを作ったのを見て、

ただただびっくりした経験があります。

インプットして出てきたというものではなく、その子の生得的なものと、

体験の蓄積を応用させたものが混ざり合って、

驚くような創造的な発想が生れてくるんでしょうね。

模倣を超えていると思われる創造性を見せる子どもたちは教室にもたくさんいます。

そうした子はたいてい知的なものを吸収できる環境にありながら、

知的なインプットをあまり受けておらず、自由に自分のやり方で何かをする時間と、

他の人とお互いのアイデア響かせ合うことができるような環境に育っているな、

と感じています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

わたしが、2、3歳の子たちがよく考え、考えたことをていねいに表現し、

自分が関わりだしたことに最後まで責任を持って関わるようになるために

大切だと考える3つ目のことは、

レッジョ・エミリアの幼児教育実践の内容や方法や、

環境に関わる特徴と重なる部分が大きいです。

「子どもにとって意味のある」ことから「子どもの学び」を創る

という視点です。

「子どもの関心」から出発して、

子どもの学びを意識的に作り出すようにするのです。

レッジョ・エミリア教育についてマラグッツィは

「子どもの内面世界をもっと知ろうとすることが保育」という立場で

次のように語っています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

子どもとともにあるということは

3分の1は確実なことであり、3分の2は不確実なことや

はじめて出会うものであるという状態で働くことであると、私たちは理解しています。

3分の1の確かな事柄は、私たちの(子どもに対する)理解を創りだし、

さらに理解を深めたいという試みを促します。

……幼児の学校が、準備の行き届いたものでなくてはならず、

小学校との連続性を提供しなくてはならなくなったら、

その時すでに私たち教師は、(広いところから)狭いところへ子どもを押し込める

(のが保育の終点目標であるという)いまわしいモデルの虜になっているのです。

……幼児の学校は子どもに応答しなくてはならないとだけ言えばそれで十分です。

——『学びの物語の保育実践』大宮勇雄/ひとなる書房

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

レッジョ・エミリアの教師たちは、

子どもの抽象的概念を扱う能力について予断となるような限界を設けていないため、

現実生活の中でさまざまな謎や不思議に対して果敢にチャレンジし、

抽象的な概念も自ら扱おうとする子どもの姿をたくさん記録しておられます。

前回の記事で、東大パパさんへのコメントでわたしが、

「模倣を超えていると思われる創造性を見せる子どもたちは教室にもたくさんいます。

そうした子はたいてい知的なものを吸収できる環境にありながら、

知的なインプットをあまり受けておらず、自由に自分のやり方で何かをする時間と、

他の人とお互いのアイデア響かせ合うことができるような環境に育っているな、

と感じています。」

と書いた内容にも通じるのですが、

最初から予断となるような限界を設けておらず、教え込まれるのでなく

応答は質の高いものが保障されている場では、子どもは大人が思っている何十倍、

何百倍という賢さと個性に応じた広くて深い好奇心に駆り立てらます。

2、3歳の子に……というタイトルから少しはずれるかもしれませんが、

子どもの興味からスタートし、予断となる限界を設けず、

「3分の1は確実さと、3分の2は不確実さ」で子どもに接するようにすることで、

子どもの内面から生じてくるアイデアとエネルギーの豊かさを感じさせてくれる子の

活動を紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

虹色教室で恐竜に興味を持った、

★くんの年長さん~小1の時に自分で思いついた遊びにしても

周囲の大人が誰も想像もしなかったようなものでした。

「レッスンではこういうことを教る、こういう活動をする」という決まりが

固定されていたら、

★くんのこうした興味の広がりを見ることができなかったかもしれません。

年長さんの★くんが、恐竜の分布図を作ってきてくれました。

骨の絵も描いてきてくれました。

恐竜に夢中の★くんは、カナダに発掘に行きたいので、

カナダだけのくわしい地図が欲しいそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

小学1年生の★くんのレッスンで、

スチロールカッター(発泡スチロールを溶かして切る道具)を見せたところ、

「それを使って恐竜の地図が作りたい!」と言いました。

★くんは恐竜マニアです。

白亜紀の地図を慣れた様子で描いています。

スチロールカッターを使うのを初めてですが、

器用な★くんは、細かい凸凹も ていねいに切り抜いていきます。

そこで、★くんがすごくいいアイデアを思いつきました。

目をキラキラさせて、

「そうだ!これを水に浮かべて、大陸が移動していくのやってみたら?」と言うのです。

それはいいアイデアです。さっそくトレイに水を入れて浮かべてみました。

★くん、次なるアイデアを思いついた様子です。

「台風もしたいから、ストローちょうだい」と言うと、

ストローで水面を吹いて、台風が移動する様子を実演していました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

恐竜が大好きな小学1年生の●くんのレッスン。

冬休みの間に壮大な恐竜の生きていた時代の地形の変化を絵に描いてきてくれました。

教室用にアメリカで買ってきた恐竜の頭蓋骨の見本を見せると、

さすが●くん、骨を見ただけで恐竜の名前を言っていくだけでなく、

自分で作った地図のどの時代のどの地区に生息していた恐竜か

説明していってくれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

記事の補足です。

東大パパさんの記事にわたしがしたコメントに次のような返事をいただきました。

とさっ子サロンについての記事が面白そうだったので

宣伝の意味もかねて載せさせていただきますね。

*********************************************************

>>奈緒美さん

虹色教室通信の記事を読みました。

子ども達の中からいつの間にか湧き出てきた遊びは、どれも驚くべきものですね。

恐竜好きの子どもの話なんて、これはもう本当にびっくり!

奈緒美さんがおっしゃる「予断となる限界を設けない」ことは

とても大切だと思います。

そのために一番大切なのは、失敗を恐れない姿勢ですよね。

このブログの記事にも、私が遊びの試行錯誤をしてみて、

失敗に終わるというエピソードを意識的に盛り込んでいます。

子どもと一緒に遊ぶ中で親がチャレンジして、結果失敗するという姿を、

どんどん見せるべきです。

奈緒美さんがよくたしなめている、「子どもに効率的な学びを与えなければ」

という姿勢だと、親が失敗するなんてとんでもないことでしょうね。

遊びの場を設計するに当たって、

設計者の想定を遙かに超えた遊びが自然発生することこそが、設計者の喜びですね。

愚痴をこぼす親(子どもの態度が悪いと文句ばかり言う親)

愚痴をこぼす親(子どもの態度が悪いと文句ばかり言う親)