年長、小1生向けの算数でつまづかないために、

お家でできることをいくつか紹介しますね。

★ 単位の変換や繰り上がりの概念に親しむために

赤いカード(シールやハンコも可)を10枚集めたら、

子どもが喜ぶ何かの特典(好きなゲームにつきあう、お菓子をいっしょに作るなど)

と換えることができる、キラキラしたカードと交換します。

生活の中で、「同じものを10個集めて、よりいいもの1個と交換する」ことを

体験させていると、「1㎝=10㎜」といった単位の変換や

繰り上がりを学ぶ時につまづきにくくなります。

11個持っている時に、「10個をレアカード1枚と交換して、1つ余るな」と

わかる感性が身についていると、小数点の学習でもつまづきにくいです。

★ 風船で作ったヨーヨー風のおもちゃで、

大きい数からだんだん小さくなっていく数を唱える遊び(引き算と暗算が得意に)

昔から、毬をつきながら数を唱える遊びはたくさんあります。

でも、お家の中で毬をつくことはできないし、

数を唱えるのに役立つほど毬をつける子も少ないはず……。

風船に輪ゴムをつけてパンチングマシーンをつけて、

それを打ちながら数を唱えるのは、子どもたちが喜ぶ遊びのひとつです。

その際、10からだんだん小さくなっていくように「10、9、8、7、6……」とか、

100からだんだん小さくなっていくように「100、99.98、97……」などと

唱える遊びをすると、引き算の概念でつまづきにくいです。

また、暗算でできる計算を筆算でする悪い癖もつきにくいです。

★ お金に親しむ

100円等のおこづかいをもらう時に

「10円玉10枚であげる」「50円玉1枚と10円玉5枚であげる」など工夫して、

お金に親む機会を作ると、桁数の大きな数に強くなります。

★ 10の合成じゃんけんで遊ぶ

一方が、7の指を出して、「あといくつで10?」とたずねると、

相手が3の指を出します。

★ 数を推理する遊びをする

子どもがビー玉等を手の中に隠して、「いくつでしょう?」と問うゲームをします。

「4より大きいですか?」

「3以下ですか?」

「2と7の間にある数ですか?」など、数について質問をして子どもに答えさせ、

数を当てて遊びます。

「以上」「以下」「未満」などの正しい範囲に強くなります。

★ 目盛りのついたはかり、ものさし、体重計等に親しむ

目盛りのついたはかりにいろいろなものを乗せて量ったり、

ものさしを使って工作をしたり、

風呂上がりに目盛りのついた体重計で体重を量ったりします。

目盛りを読むことに親しんでおくと、長さや小数の学習でつまづきを減らせます。

教室では、コンパスや分度器に触れる機会もたくさん用意するようにしています。

★ ボードゲームやカードゲームで遊ぶ

算数全般に強くなります。

これは2歳3ヶ月のCちゃんと2歳9ヶ月のDちゃんの工作と算数遊びの様子です。

CちゃんもDちゃんもストローをはさみで切っていく作業が気に入って、

ひとしきり遊んでいました。

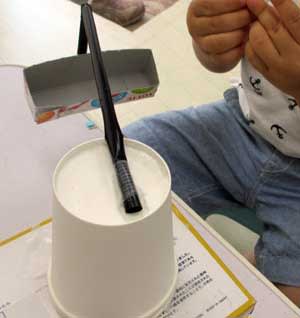

コップにストローの蛇口をつけた水道を作ると、

水を受けては、蛇口のついたコップに水を戻すことを真剣な顔で繰り返していました。

そうして作った池にストローの金魚を浮かべたり、

切ったストローをモール(先を丸めて危なくないようにしたもの)に通したりすることが

楽しくてたまらない様子。

「水道を作ろうね」とママと話していたCちゃん。

いざコップを手にすると、蛇口を入れる穴を開ける代わりに

コップの縁にチョキチョキと切り込みを入れだしました。

2歳前半のCちゃんには、「こういうものを作ろう」とイメージして

それに向かって行動を調整していくのはピンとこないようです。

Cちゃんが切り込みを入れたコップの縁を折って、

「タコさん」と言いながら水に浮かべると、とても喜んでいました。

作り終えるまで何を作っているかなど考えずに作業に集中し、

後付けで何を作ったのか命名するのが、今のCちゃんのブームです。

一方、2歳後半のDちゃんにとって、

「こういうものを作ろう」とイメージして作ることは、今、最も心に敏感に

響くことであり、同時にまだちょっぴり難しい課題でもあるようでした。

Dちゃんが懸命にストローを通したモールを紙コップに貼った瞬間、

それが手提げかばんになることがわかったDちゃんは、その日一番の笑顔を見せて、

次は最初から最後までの手順を自分で追いたいようでした。

また、Cちゃんが作ったタコを見て自分も作りたがり、コップを選ばせると

Cちゃんと同じ黄色いコップを選んでいました。

他の子の行動を順を追って模倣していくことに敏感な様子。お母さんの手を借りず、

真似る力でタコを仕上げて、水に浮かべて、大満足していました。

すると、それを目にしたCちゃんが、Dちゃんの行為を真似るようにして

再びタコを作りたがり、黄色いコップを選んでいました。

2歳児さんたちの「頭でわかる」は、観察する力と模倣する力の向上とともに

日々進歩しているんだな、と実感しました。

写真を取りそびれたのですが、CちゃんDちゃんと

折り紙でクッキー作りをして遊びました。

わたしが折り紙を2度折って、「ハート型」「ひし型」「四角型」「三角型」に

切り抜いたクッキーをいくつか作ると、CちゃんDちゃんがそれにビーズの花を

テープで貼っていきました。

形の名前や色の名前を聞き分けることはDちゃんにとってちょうど楽しめる課題でした。

「青いハートのクッキーをちょうだいね」「オレンジのひし型のクッキーを

ちょうだいね」などと頼むと、よく考えて、うれしそうに手渡していました。

Cちゃんにとっては、Dちゃんのすることなすこと「頭でわかる」内容だったようで、

Dちゃんの一挙一動に強く心を揺さぶられているのが伝わってきました。

CちゃんとDちゃんはブロックでお家を作って

遊んでいた時、Dちゃんとお母さんは「お人形に服を作ってあげよう」と言いながら

工作コーナーへ行きました。

お母さんがはさみで服の形を切って、

人形の首を通す穴を開けようとしていたので、わたしは待ったをかけました。

もう少しDちゃんにとって魅力的で理解しやすい作り方があるように思ったからです。

それは、先に作ったストローが通ったモールに、

折り紙のクッキーを貼っていくというもの。

すでに「身体でできる」ストローにモールを貼る作業と人形にモールを巻く作業と

テープでそこらへんにある紙を貼っていく作業で、服らしきものができていくことに

Dちゃんは大感動。見栄えは服とは言い難いものになりましたが、

自分の頭でどのように作ったらいいのかわかることと、それをする技術を持っている

ことが、子どもの心をやる気で満たすのを実感します。

いちごが出たらベルを鳴らして遊んでいます。

いちごを取る際に、数を指で作って確認しています。

「ミニーちゃんを4枚」「プルートを5枚」など

課題となるイラストカードをめくって集める遊び。

最初に表の状態でどこに何があるのか覚えています。

数遊びの際も、「頭でできる」ことと「身体でできる」ことが土台にして、

新しい学びをその上に積み上げていきます。

物作りにしろ勉強にしろ、

はじめに「頭でわかる」と「身体でできる」という状態を作って、

それを土台にして行動と学びの範囲を広げていくことが重要だと思っています。

それは2、3歳の子らとする工作する場でもひしひしと感じることです。

2、3歳の子たちにとって「頭でわかる」というのは、

「目で見て、どのようになっているかわかる」ということや「体験的に理解している」

ということで、

「身体でできる」ということは、「手と目を協応させてそれをすることができる」

ということです。

2歳のAくんとBくんのレッスンでストローを使った働く車を作りました。

紙コップに曲がるストローを貼り、

ストローの先にお菓子等の箱のふた部分を貼ったら

(最初から切って用意しているもの)できる簡単ショベルカー。

このわかりやすさがAくんの作る意欲に火をつけました。

Aくん、普段は、「ママ作って」というばかりで自分で作らないそうです。

ショベルカーの作り方をすっかりマスターしたAくん。

ストローの端と端をひっつけてつなごうとしていました。

そこで、ストローの一方の先にはさみで切りこみを入れて、

「合体!」とつなげる方法を教えると、真剣な表情で作り方を見ていました。

子どもに何か学ばせる時は、こんなふうに「すでにできるようになったこと」という

土台があって、その延長線上で、「目で見てわかること」「もう少しでできそうな

巧緻性レベルのこと」を教えると、学ぶ姿勢が違ってきます。

コップにストローをつけただけのショベルカーが自分で作れるようになったら、

それを紙箱に紙コップを貼り付けたものの上に装着してあげると

回転させながらショベルを動かせる車ができます。

大切なのは、子どもが「ストローを紙コップに貼って、その先に何かつける」という

単純な操作について「頭でわかる」し「身体でできる」という状態に至っていないのに、

最初から車体までついた複雑な工作見本を見せないことです。

話が少し逸れますが……

少し前、レッスンの合間に小学生の子らに『プログラミン』というサイトの扱い方を

教えていた時にこんなことがありました。

プログラミンの画面の下には、プログラムでいう命令がキャラクターになって

ずらりと並んでいます。

それらのキャラクターをドラッグ&ドロップさせると、

画面上のイラストを上下左右に動かしたり、回転させたり、色を変えたり、

音をつけたりすることができます。

はじめてプログラミンをする子たちに、自由にキャラクターを選ばせて

ひとつひとつ使い方を教えていると、大はしゃぎであれこれ触っていた子らの興味が

次第に失速していきました。

レッスンの後で、手伝いでそこに参加していた息子が、こんなことを言いました。

「最初に触ってもいいキャラクターをある程度、制限しておいた方がよかったのかも。

子どもたちの好奇心を刺激したり、主体的に学ばせたりするには、

自由に試せる部分が必須だけど、自由がありすぎると問題も出てくるな。

どれもこれもやってみたい気持ちに釣られて難しいものをいじろうとしても、

基礎の理解があやふやだと結局わからないし

できないから面白くないってことになってしまう。

かといって一度複雑なものまで触れてしまうと、基礎的なものに戻って熱中する気に

なれなくなるから。

はじめのうちは簡単な動きを命令する「黄色いゾーン」に制限して、

理解度や学ぶ熱意に応じて、新しいキャラクターへの挑戦を許していくといいのかもな」

息子の言葉はその通りで、次から別のグループに『プログラミン』を触らせる時に、

「自由を与えつつ、自由にできる範囲を制限する」ようにすると、

右に動いたり左に動いたりするだけの命令であっても数値をいろいろ変えながら、

それがどのように変化するのか楽しみながらしっかり観察する姿がありました。

また、制限があるうちに頭での理解が進み、手で操作する技術も身についてくるため、

難しいレベルのキャラクターの操作をすぐにマスターすることができていました。

そういえば、工作をする時や算数の学習をする時にも、

同じようなことがよく起こっていることに気づきました。

2歳3ヶ月のAくん、3歳3ヶ月のBくん、3歳10ヶ月のCくんのレッスンで。

教室に着くなりCくんが、「野球、野球、野球のゲームを作りたい」と言いました。

小1のお兄ちゃんが野球にはまっているそうで、すっかり感化されている様子。

そこでみんなで野球ゲームを作ることにしました。

2、3歳の子らと工作をする時は、あまり凝った材料を使わず、

「切る」「貼る」折る」「穴を開ける」「丸める」などの作業でできる

わかりやすいものにしています。

紙にストローをホッチキスと手ープでとめたバットでアルミ箔の玉を打つ仕掛け。

(バットが弱くて玉が飛ばない時はストローを二重にします)

紙の端っこを折っていくと箱の形になります。

Cくんの「やきゅう」で一番大事なのはグローブのようです。

終始、「グローブは?グローブは?」と言い続けていたので、

紙を折ってグローブを貼ったところ、思うように玉がつかめなかったようです。

それにCくんは「グローブ」は自分の手が入らないとダメだと思っていたようです。

そこで野球盤に貼りつけていた小さいグローブは輪ゴムをつけて左右に動くようにし、

別の紙にCちゃんの手形を取って本当にはめることができるグローブも作りました。

Cくん大満足。

そうこうするうちに、迷路の中の玉を磁石で移動させていくおもちゃを取りあって

一悶着ありました。教室ではおもちゃの取り合いが起こったら、

そのおもちゃを工作で作るようにしています。

<磁石の迷路おもちゃの作り方>

ペットボトルに迷路を描いて、切ったモールを入れます。

ストローの先に磁石をつけて磁石ペンを作ったらできあがり。

ペットボトルに磁石ペンをつけると、モールがひっついてきます。

ちゃんと迷路を進めるかな?

工作上手のCくんはママの手助けなしに全部自分で作っていました。

『パレオン』という恐竜カードのゲームで遊びました。

易しいルールで遊んでいます。

<簡単なルール>

何枚かカードをめくって

「緑」「赤」「青」のどの色だったか覚えておきます。

再び裏返し、タイムマシンのカードを回して、

「緑」「赤」「青」の色のどれかを先ほど覚えたカードに当てて、

裏返して正解だったら恐竜のカードをもらいます。

3歳児さんたちにはちょどいい難易度だったようで夢中になって遊んでいました。

2歳のAくんも、少しおまけをしてもらいながら楽しく遊べました。

(気持ちの悪い)いただきもののフィギア。

ハエの目はどんな風に見えているのかめくるとわかる仕掛け絵本を楽しみました。

ヘビの見え方やミミズの見え方が人気でした。

写真を取りそびれたのですが、この後、スライムを作ったり(ホウ砂は口に入れると

危険なので、普段はこんなに幼い子たちのグループでは作らないのですが、

お兄ちゃん向けの夏の実験の質問をいただいたので作りました)

水遊びの道具をいろいろ作ったり数遊びをしたりして楽しみました。

小学3年生の女の子たちのグループで電子工作を楽しみました。

電子工作は、子どもたちの要望があったので、

最近になって教室で取り入れることにした分野。

そのため、こちらの教える技術も、材料や道具も、十分ではないのですが、

息子の知恵を借りて試行錯誤するうち、次第に軌道に乗るようになってきました。

電池ボックスから出ている線に、抵抗とワニクリップを半田づけしたものを

手作りして用意するようになってから、子どもたちに変化が……。

それまではこちらで用意した見本(イライラ棒など)通りに作る子しかいなかったのに、

光や音を取り入れたオリジナル作品にチャレンジするようになってきました。

Bちゃんが考えた「箱を閉じるとブザーが鳴る」しかけ。

アルミ箔で作った道に橋をかけると光を発し、ブザーが鳴る……という平面の作品を見て、

「箱を使って立体にしてアルミ箔を貼ってもできる? 箱を閉めると、アルミ箔と

アルミ箔がひっついて、音が鳴るようにしたい」と相談されました。

「いいアイデアねぇ!」と一同、感心。

Cちゃんが、「わたしも、閉まると音が鳴る箱を作ってもいい?

真似になっちゃうけど」と言いました。

「いいなぁと思ったら、真似かなって気にせず作ったらいいよ。

でも作る時に、わたしなりのひと工夫してみようと知恵を絞ると、なおいいね」

とアドバイスすると、

「それなら、わたしは開くと鳴る箱にしようかな?」とCちゃん。

このCちゃんのアイデア。

子どもたちに物議をかもすことになりました。Bちゃんいわく

「Cちゃん!閉まると鳴る場合、アルミ箔とアルミ箔がひっつくから、

電気が流れて、音が出るんだよね。

でも閉まっていたのが開いたら、アルミ箔が離れたら鳴るように

ならないんじゃないの?」とのこと。

他の子らも口ぐちにそれは「ダメじゃない?」。

「それは無理ね。やっぱりやめとく」とCちゃん。

そこでわたしが助け舟を出して、「開いた瞬間、クルクル巻いた針金の棒に当たって、

電気が通るようにする方法もあるよ」と言うと、

「そうする!」とCちゃんは大喜びでした。

↑ 箱の背後の針金が見えますか?

Dちゃんの作品。

舞台の空を舞うバレリーナが着地すると音が鳴るしかけ。

大掛かりなので作るのに手間と時間がかかりました。

苦労したのは、アルミ箔で細いひもを作って、それを布テープで巻いて、

バレリーナを吊り下げるようにした部分。

でもそれだとアルミ箔のひもは伸び縮みしないため、

着地しないというアクシデントが……。

ひもの側ではなくアルミ箔の床の一部に山を作り、

アルミ箔同士がひっつくところを作って解決しました。

うまく音が鳴った時はとてもうれしそうでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下の写真は1年生の男の子たちがイライラ棒のコースを量産しているところ。

ひとりで4つも作っていました。

磁石を近づけると電気が流れるしかけ。

少し前にAくんがお友だちの作品を壊してしまった事件のあらましは、こうです。

その日、いっしょにレッスンを受けていたBくんは、凝ったビー玉コースターを

作っていました。

ゴールをくぐると、輪ゴムでこしらえた罠のようなしかけがビー玉を捉えるように

なっています。

それが思うように作動しないので、Bくんは何度も熱心に試行錯誤を繰り返していました。

そんなBくんの作品に興味しんしんのAくんは、

「こうしたらいいよ」「ああしたらいいよ」と自分の作品のように

しかけを動かして調整しようとしました。

「やめてよ。ぼくが作ったんだから」と言うBくんの言葉も耳に入らないようで、

「こうしたらいいんだよ」と自分のやり方を押し通そうとしたあげく、

わざとではないのですが、よろけてコースターのレールをひっくり返してしまいました。

Bくんはちょっとしたことで動じない子なので、

「やめて、触らないで」と言うと、Aくんのことは頓着せずに壊れた個所を修復しだしました。

どう見てもAくん側の部が悪いのですが、自分がBくんのものを壊してしまったという

状況にパニックを起こしてしまったAくんは、

「こうしたらいいんだよ。それなのに嫌っていうんだもん!Bくんが悪い。

Bくんが悪いよ!」とBくんを非難しはじめました。

「Aくん。Bくんが作っているものは、Bくんがこうしたいなぁって思うように

作っていいのよ。Aくんは、Aくんが作っているものを、こうしようかな、

ああしようかなって工夫すればいいでしょ。

わざとじゃなくても、Bくんのものを壊してしまったら、ごめんなさいって謝らなく

ちゃだめよ」と注意するわたしの言葉に耳をふさいで大騒ぎしていました。

Aくんにとって、自分が「こういうふうにしたらいい」と思うのに

他の子は自分とは異なる考えを持っているいうことを推し量るのが難しい様子。

Bくんが作っている作品は、Bくんがどうするか決める権利を持っているということも

わかりにくいようです。

ちょうど今、Aくんの心はそれを少しずつ受け入れ理解していく過渡期にあるようで、

本来、快活で温和であまり他の子と揉めないAくんが、

たびたびそうした問題を起こしては、もんもんと葛藤していました。

そんな出来事の後、Aくんは何度かひとりでレッスンを受けることになりました。

Aくんは、ひとつでも不安なことがあると、ひたすらそれを言い続けるところがあります。

Aくんは口達者で利発な子ですが、数の理解については極端な苦手があるようで、

物を「1,2,3……」と数えていくこともままなりません。Aくんのお母さんは

「算数のLDではないか」と気を揉んでいるのですが、

実際には、嫌がってきちんと答えないからできないようにみえるのか、

できないから嫌がっているのか、はっきりしません。

教室では、まず算数の世界に親しみを抱くようになることを課題としています。

ひとりでレッスンしている間、Aくんは、

「今日は、算数の勉強はあるの?」「算数は嫌だよ」「ぼくは算数は嫌いなんだよ」

「算数の勉強はなしにして」と口癖のように繰り返していました。

でも実際、算数の学習がはじまると、ニコニコしながら楽しそうに学んでいて、

勉強が終わるのを惜しむ姿がありました。

Aくんは全てのこびとの生態を空で言えるほど『こびとづかん』が好きなので、

算数の学習にこびとのフィギアを登場させると、大喜びしていました。

その次のレッスンからは、

「今日は、算数の勉強はあるの?」「算数は嫌だよ」「ぼくは算数は嫌いなんだよ」

という訴えの後に、「今日はこびとづかんで算数する?こびとづかんせ算数しようよ」

と付け加えるようになりました。

そうするうちに、「算数はあるの?算数は嫌だ」という訴えはなくなって、

「こびとづかんで算数するの?」とだけたずね、

「算数で何をするかは、先生が決めることよ。今日はこびとづかんじゃないもので

算数の勉強をするよ。ワークもするよ」と言った答えにも納得し、

きちんと学ぶことができるようになってきました。

話をAくんがお友だちのブロック作品を、

「でも、ぼく壊したいよ」と言いながら、足を引っかけていたことに戻しますね。

足を引っかけていた……とはいえ、Aくんは乱暴な子ではないので、

足を引っかける真似だけして、自分の内面のもやもやと戦っている様子でした。

「Aくん、壊してはだめ。Aくんも駅を作りたいんなら、こっちでいっしょに作ろう。

ちゃんと大きな板もあるよ。ブロックもたくさんある」と言うと、

「大きい板が2つある?ちゃんとふたつだよ」とだけ言って、

「あるよ。ふたつある」と答えると、すなおにこちらに従いました。

「なおみ先生、ぼくは高いところを走る線路がいいんだよ。地面じゃ嫌なんだ。

高いところを走る長い線路を出してよ」と言うので、

Aくんのお気に入りの長いエッジで作った線路を出すと、落ち着いて作品作りに

取り組んでいました。

途中で、山の作り方を習って、山の中に山に住むこびとを隠しました。

牛乳パックを使ってふんすいも作りました。

川の上に鉄橋をかけて、こびとを配置して大満足のAくん。

悪いこびとのアラシクロバネがどんなに悪いのかひとしきり話した後で、

これまでBくんの作品を壊してしまった事件から、

「Bくんが悪い」の一点張りだったAくんが、ずっと言いたかったことを告白する

ように「Bくんは悪くないかもしれない」とつぶやきました。

実は当のBくんはすっかりそのことを忘れてしまって、

先日わたしが、「この間、Aくんが作品を壊しちゃったのごめんね」と謝ると、

何だっけ?という表情でキョトンとしていたのですが、

Aくんの方がずっとそのことで苦しみ続けていたようです。

「Bくんは悪くない」と言ってから、肩の荷が下りたように

すっきりした様子で、笑顔で帰っていきました。

発達に凹凸がある年長のAくん。

教室に着くなり午前のレッスンの子たちが作って帰った駅(↓の写真)を見て、

「壊してもいい?」とたずねてきました。

「それはね、前に来た子が一生懸命作ったものだから、置いておいてって

たのまれているの。だから壊さないで。もしAくんもブロックで何か作りたいなら、

新しいブロックをもっと出してあげる」と答えても、

Aくんは「でも、ぼく壊したいよ」と言いながら、作品に足を引っかけていました。

Aくんは発達の凹凸のある子の特性で

相手の気持ちがわかりにくいところはありますが、

意地悪な子でも攻撃的な子でもやんちゃな子でもありません。

気が優しくて純粋な心根の持ち主です。

少し前に、気持ちの行き違いから、お友だちの作っていた工作物をAくんが壊して

しまう事件があって以来、自分が悪かったことを認めるのを拒み続けていて、

「お友だちのものを壊す」という行為に妙なこだわりを持っているのです。

それでしばらくの間、ひとりでレッスンを受けることになっています。

罰でそうしているのではなく、少しの間、お友だちから離れて、

じっくり自分の内面を表現する活動をしたり、

信頼関係を築きながら、わたしと1対1で会話をしたりする時間がAくんには必要だと

感じているのです。

Aくんは学習に対する不安があって、遊びの最中も、「今日は算数をするの?」

「算数したくない」「算数しないよ。絶対しない」と数分おきに言い続ける癖があるので、

そうした学習に対しての不安感を和らげることも、ひとりでレッスンする期間の課題にしています。

次回に続きます。

技術力が低い人限定ロボコンの紹介動画(第18回文化庁メディア芸術祭 エンタテイメント部門 審査委員会推薦)

がとても面白かったです。

関西でも開かれているようなので、

うちの教室の子たちもヘボコン出場にエントリーしないかな…?

と期待しています。

女の子たちが好きな物作りに、

ドールハウス、お人形、ペット、宝箱、びっくり箱、靴、腕輪やネックレス、コマ、

お店屋さん、遊園地、劇場、光を利用した工作、携帯電話、家電、レジ、

スケジュール帳、ポップアップ絵本、食べ物、季節の行事に関わるものなどがあります。

女の子向けの物作りにアイロンビーズがあるとさまざまな場面で役立ちます。

アイロンビーズは100円ショップ等で売っています。

アイロンビーズを使った腕輪の作り方を紹介します。

輪ゴムを切ってひものようにしたものを二本つなぎます。

輪ゴムにアイロンビーズを通していって端までいったら

セロハンテープでいったんとめておき、反対側からアイロンビーズを通していきます。

全部通し終えたらセロテープをはずしてゴムの端を結ぶとできあがり。

輪ゴムは幼い子にも扱いやすい太さです。

また、手にはめる時伸び縮みするので子どもがとても喜びます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

セロファンもあると便利な材料です。

穴を開けて、セロファンを貼るだけで、上からスポットライトで照らすことができる

劇場が作れます。

トイレットペーパーの芯にセロファンを貼るだけでも、色つきの懐中電灯、

色めがねなどを作ることができます。

切り刻んだものを、透明のシートに貼ると、ステンドグラスのようにもなります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ティッシュ箱を半分に切ったもので、すぐにいろいろなものが作れます。

紙をぶせると、ランドセルになりますし、

お店やピアノ、ベビーカーなどを簡単に作ることもできます。