精神科医の水島広子氏は、『10代の子をもつ親が知っておきたいこと』

という著書の中で、遺伝の影響を受ける因子と、環境的な因子の関係について

次のように述べておられます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「自分はねばり強くないほうだから、ねばり強さが要求されることは避けておこう、

コツコツやらねばならないときは特別な工夫をしよう」

などと考えられるのは、自尊心の高さを示しています。

自分をよく知り、肯定的にとらえると、このような建設的な考え方ができるのです。

また、すべての人が性格について科学的な知識を持っているわけではありませんから、

時には「君はどうしてそんなに我慢が足りないんだ」

「君はどうして新しいものに関心を示さないんだ」などと責められることがあるでしょう。

その際に、それは自分には変えられないものなのだということがわかっていれば、

自分を責めて自尊心を低下させることもなくなるでしょう。

変えられないのは自分の性格だけではありません。相手の性格も同様です。

他人の不完全なところを受け入れやすくなるので、

協調性を高めることができるでしょう。

(略)

世の中にはまったく同じ性格の人はいません。

いろいろな人がいて、いろいろな出会いがあって、その中でお互いに学びあっている、

というふうに考えれば、精神性も高まるでしょう。

(『10代の子をもつ親が知っておきたいこと』p28より)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大人は子どもに対して、

「どの子もねばり強くなければならない」

「どの子も慎重にミスのない行動を取れなければならない」

「どの子も人に共感的で優しくなければならない」といった理想を押し付けがちです。

そして、欠点や弱点はできるだけ幼いうちに、

しつけて克服させなければならないと考えることがよくあります。

大人たちを見てみれば、誰もが、ねばり強くてミスをしない性格ではないし、

どの社会人も共感的で優しい性格でもありませんよね。

もちろん、欠点は見てみぬふりをしたほうがいい、弱点は克服しなくてもいい、

というわけではないのです。

ただ、生まれ持った遺伝的な気質は、

直そうと思ってすぐに直せるものではないし、

それぞれ高くても弱くても良い部分があるものです。

叱ったり責めたりして直そうとすれば、「自分はダメだ」「努力しても無駄だ」と

感じるようになります。

幼稚園や学校での集団の場では、「心配性」の子は、集団に溶け込みにくく、

活動に積極的でなかったり、泣いたり、ぐずぐずしたりする困った面が目立ちます。

それで、親御さんは、社交的で活発な子とわが子を比べて、がっかりするかもしれません。

でも、心配性は直さなくてはならない悪い気質ではなくて、

自尊心を育てながらその子らしさを大切にすれば、

慎重できちんとしたミスの少ない人となって、

周囲の人々から信頼を得るようになるはずなのです。

また、学校の宿題をさせようとしたり、習い事の課題に取り組むときには、

「ねばり強く」ない子は、厳しくしつけていかなければならないよう思えるかも

しれません。

でも「ねばり強く」ないことは、必ずしも悪いわけではなく、

ものごとにこだわらず柔軟性があってさっぱりしているという周囲の人々から愛される

性格のもと、とも言えるのです。

ですから、生まれ持った気質は、それぞれ良いものとして大切にしながら、

生活をしたり勉強したりする上で困ったことにぶつかったら、

自分の持っている条件の中で最善をつくせるよう工夫していくと

いいのではないでしょうか?

たとえば、大量に出る計算の宿題を嫌がって、いつもぐずぐずする子がいるとします。

その子の「ねばり強さ」が低いとすれば、

「帰宅するなり、自分から進んで一気に最後までやりきってしまう」ことを

期待しても難しいはずです。

「いつになったら、さっさと宿題をすませるようになるのかしら」と毎日ため息を

つくのも無駄なことです。

期待するとすれば、「ちょっと嫌々でも、寝るまでには何とか宿題をすましている」

くらいでも、褒めてていいのかもしれません。

そういう子は、目新しいことや自分が考えたことには乗り気で取り組みますから、

「めんどくさい宿題を、どうやったら楽しいものにできるのか」アイデアを出しあっては、

試してみるのもいいかもしれません。

ひとつ飛ばしで計算するとか、めんどくさい苦手な計算を先にするとか、

後回しにするとか、10問解くごとにスタンプ帳にはんこを押していくとか

さまざまな方法があるでしょう。

そうして自分が得意なことや長所を使えば、苦手なことは何とか乗り越えられる‥‥‥

それほど嫌ではなかった‥‥‥という体験がたくさん必要なのではないでしょうか。

「『ねばり強さ』が低いことは遺伝の影響を受ける因子だから、変えることは難しい」

という話を書きました。

変えることが難しい気質を、叱ったり責めたりするのは無意味ですが、

ねばり強くない子はない子なりの、根気との付き合い方が必要だと思っています。

というのも、現在は、飽きっぽくて我慢が苦手な子が、さらに飽きっぽく、

さらに我慢が苦手になるような物があふれかえっているからです。

テレビゲームや携帯ゲームやテレビは、自分から働きかけなくても、

次々、目新しい刺激を与えてくれます。

遊園地もショッピングモールも、飽きるという気持ちを味わう間もなく、

楽しい刺激に満ちています。

話がちょっと脱線しますが……うちのダンナは、もうかれこれ10年あまり、

校庭キャンプやジュニアリーダーの養成のボランティアなどをしているのですが、

年を追うごとに、子ども向けのイベントに対する周囲の大人たち(親御さんやスタッフな

ど)の捉え方が変わってきていて、困惑しているようです。

子どもたちが自分たちでテントをたてたり、自分たちで料理をしたり、

子ども同士で相談させて自主性や社会性や思考力を育むことが従来の主旨だったのに、

「準備は大人がしてあげて、子どもたちには楽しんでもらったらいいのでは?」

「料理は危ないから親がしてあげたらいいのでは?」

「塾があるので、お友だちと相談する時間には出られません。」

「もっとこうしたら、楽しいし、楽になるのでは?」

といった意見がたくさん出るようになって、イベント当日に、勝手に手出し口出しを

する人も増えて、自主性や社会性を育むという主旨は忘れ去られて、

単なるお祭りと化してきているそうです。

本当なら、ちょっとめんどくさくてブツクサ言う場面があってもいいはずなのです。

クレームのでない楽で楽しいだけの世界を作り出そうなど思わず、

「ちょっとしんどいけど、面白さがそのしんどさを忘れさせてくれる」

「友だちといっしょだから、いやだったこともがんばって我慢できた」くらいの体験こそ、

子どもの心身を鍛えてくれるはずだからです。

先日いただいたコメントでは、学校の授業も、子どもの自主性や社会性や思考力を

育むことより、授業がよりスムーズに脱線しないで進行し、子どもたちが考えたり

悩んだりしないで楽に参加できることを優先しているような内容だったそうです。

コチラです↓

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

娘が小学一年生になり、授業参観がありました。

「じぶんのかおをかきましょう!」というテーマの授業でしたが、

配られた画用紙には卵形の顔の輪郭が描いてありました。

「まず、色を塗ります。肌色を横に持って~わたぬりと言います。

次に白をわたぬりします」と先生のする通りに生徒は描きます。

先生が見て、色が濃すぎた子は先生が勝手にテッシュでふきとります。

「次に目を描くよ~隣の人の目を見て~こんな風に描いて~」と先生は

黒板に写実的な目を描いてみせます。

私は思わず「隣の子の目を見て描くなら自分の顔じゃないじゃん!」

と心の中でつっこみをいれましたが(笑)子供は素直ですね~

誰も文句を言わず先生の言うとおりに描いて絵は出来上がりました。

みんな同じような特徴のない顔です。

私は「はあ~!」と疲れて、「何?この授業!」と怒りがこみ上げてきました。

一年生の授業って昔からこんなものなんですかね?

自分の時の記憶がないのでわからないのですが。

こんなつまらない、それこそ苦行のような事をもくもくと五時間目まで

続けられると勉強嫌いになってしまわないか心配です。

算数のプリントも絵の中の動物を数えるだけの問題なのに先生が黒板に

書いた通りに写さないとダメらしいです(涙)

休み時間に折り紙をして良いのですが、一日2枚しか使ったらダメらしいです(涙)

今の小学校は何なのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こうした子どもをめぐる環境の変化のダメージを特に受けやすいのが、

もともと「ねばり強さ」が低い子どもです。

飽きっぽかったり、我慢が苦手でも、友だちと駆け回って遊ぶ時間がたっぷりあれば、

体や心が鍛えられて、少しずつ我慢ができるようになるでしょうし、お手伝いをしたり、

物作りをしたりする時間があれば、飽きずにがんばれることも増えることでしょう。

でも、それが難しい昨今です。

使う道具も、使い方など練習しなくても、「スイッチ オン」で動く便利なものばかり。

そうした便利で刺激的で楽で楽しい環境の中で、

我慢が苦手な子たちにとって我慢を強いられる場面といったら、

「お勉強をするときだけ」となってしまいます。

「ねばり強さ」が低く飽きっぽい子というのは、好奇心が強くて目新しいものに

強く惹きつけられる子が多く、次々新しい刺激を求めるので、

頭の回転が速い子も多いです。

ですから、本当なら、決してお勉強が嫌いなわけではないのです。

でも、便利で楽チンな世界で、唯一、勉強だけが自分に嫌な我慢を強いてくるとなると、

そうした子たちの頭の中では、

「お勉強」=「我慢すること、苦痛」とイコールで結ばれてしまいがちなのです。

それこそ、ほんの一瞬でも考え込まなきゃいけないものは、

「いやいやいやいやいや!」とオーバーなほど毛嫌いして、

いつもいつも楽しくて楽な時間だけ求めようとする習慣が身についている子もいます。

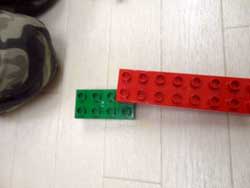

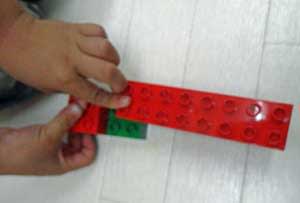

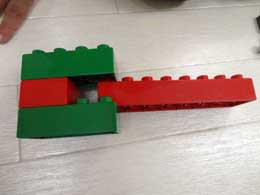

それで私は、そうしたタイプの子たちには、お手伝いや工作といった地味な活動の中で、

できるだけ飽きずに作業をやり遂げる力を養うようにしています。

多くの親御さんは、我慢が苦手な子たちに宿題をさせるのが

あまりに大変なものですから、「やりなさい、やりなさい」と叱って勉強させて、

勉強の時間に苦痛を味合わせて、その埋め合わせをするように

残りの時間をゲームやテレビで埋めてしまいがちです。

でも、それだと、どんどん勉強が悪者になるばかりです。親御さんの心に、

「遊びにエネルギーを使ってもしょうがない。少しでも勉強に力を入れて!」と

いう気持ちがあると、なおのこと、勉強が悪者になりがちです。

しっかり何かに関わって、集中力を継続する体験を遊びや工作やお手伝いの場で

させていけば、「ねばり強さ」が低い気質は変わらなくても、

勉強だけを極端に拒絶することはなくなってきます。

自分の手を使って何かをして達成した体験がいろいろあると、勉強でもそれを生かして、

勉強の面白い面に気づいたり、工夫したりしながら

やるべきことはこなすようになってきます。

うちの子たちも、「ねばり強さ」が低い子で、息子は大のテレビゲーム好きでしたから、

これはキケン!と……昭和の時代のような生活の不便さや地味な活動を

わざわざ取り入れて、大切にするようにしていました。

「買えばすむものも、作ってみる。便利な道具があっても、

あえて手間のかかる道具を使う。遠出も自転車で行く。

友だちと遊ぶ時間をたっぷり取る。たくさん失敗して自分で考えさせるため、

やりたがることは何でもやらせて、細かく干渉しない。好きなことはとことんやらせる」

といったことです。うちの家族はみな、我慢強さからほど遠い気質なのですが、

そうした生活のおかげで、それぞれが自分のやろうと決めたことを

途中で諦めたり、放り出したりせずに、ずっと続けていける力がついていると思います。

次のような質問をいただきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和の時代のような生活の不便さや地味な活動をわざわざ取り入れて、

大切にするようにしていました。便利さになれないように生活したいと思っています。

体重計もデジタルを使っていたのですが、デジタルだとただ数字を読んでいるだけ

なので、ダメだなと思い、デジタルではない体重計を使うことにしました。

最初は何キロか読めず、「前の体重計がいい」とぶうぶう言っていましたが、

数ヶ月で読めるようになり、

「後1kgで20kgやぁ」とか妹やパパとの体重の違いもわかるようになりました。

先生のされていた不便な生活を、もう少し具体的に紹介していただきたいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私自身が我慢が苦手な性質なので、自分に無理をさせるような「生活の不便さ」ではなくて、

「ちょっと面倒だけど、まぁ、いいか……」レベルの選択をたくさんするといったものです。

まず、子どもたちが幼かった頃の工夫から書きますね。

たとえば、子どもが幼かった頃でしたら、買い物してきた食品を袋から取り出すとき、

子どもが手伝いたがることがよくありました。

子どもって、包んである袋を自分で開けるとか、

新しいマヨネーズの銀色の蓋部分を自分で剥がすとか、

しょうゆを移し変えるのとか、やりたがりますよね。

ちょっと目新しくて、失敗しそうな危なっかしいものが好きなものです。

それで、大惨事にはならないようにだけ工夫して子どもにやらせるんですが、

たいていこぼすか、ひっくり返すかするし、上手に出来てもけっこう面倒。

でも、とにかくやらせて、こぼせば、拭くものを取ってきて

子どもといっしょに拭いて、今度はそのぞうきんを絞らせてあげました。

大人がやれば、1分もかからないものに、

ぐだぐだと無駄な時間と労力を使うのですが、

幼くたって自分がこぼしたならそれなりの責任感が芽生えますから、

いっしょうけんめい後始末を手伝いました。

子どもは「いいとこ取り」のお手伝いが大好きです。

マヨネーズをやさいの上に絞るとか、氷をトングでつかんで入れるとか、

卵を箸でかき混ぜるとか、こしょうをパッパと振りかけるとか……。

そういう子どもが好みそうなものは、サッと私がしてしまわずに、

子どもを呼んでやらせてあげて、「○ちゃんが、こしょうをかけてくれるから、

いつも助かるわ。」とか「○くんがこないと卵をかきまぜる人がいなくて大変だったわ、

あーよかった」などと言って、ひと仕事をしてもらいました。

ちょっと暖かくなってくると、子どもは水遊びをしたがります。

うちは一軒家なので玄関なら水がこぼれてもさほど問題はないので、

洗面器に水を汲んでハンカチを洗わせてあげました。

小さい石鹸でごしごしこすったり、絞ったり、干したり……

何十分でもきりがないくらいしています。

飽きれば、近所に子どもと野の草を取りに行って、ままごとがしやすいように

整えてあげました。途中で子どもの友だちにあったら、

ついでに連れ帰って(親御さんの承諾済みです)いっしょに遊ばせていました。

すると、木のナイフで切ったり、すりこぎですりつぶしたりして、

いくらでも機嫌よく遊んでくれます。

基本は、あまり予定を入れず、ゆっくりペースの生活です。

のんびりした気楽な生活をしながら、ちょっとめんどくさいなと思うことを、

子どものためのビッグイベントにして、とにかく作業に熱中させていました。

洗濯物を取り入れたら、その中から子どもの靴下と洋服数着を選り分けて

かごに入れて、「お仕事、お仕事。この中に靴下があるんだけど、

探さなきゃいけないのよ。見つけられる?」とたずねて、

やりたがったら、靴下探しをさせておいて、私は他の洗濯物をたたみました。

息子が1,2歳の頃、引き出しを開けては、ポイポイ中身を取り出して

散らかしていました。

開けてほしくない引きだしはストッパーで開けられないようにして、

その代わり、息子の背の届く位置の引き出しのいくつかに、わざと散らかすための

もの(空き箱など片づけやすく、出すとき心地よいもの)を詰めておいて、

ぜんぶ散らかし終えるまで見守って、それから、いっしょに片付けました。

空き箱のひとつに息子の好きなミニカーなどを入れておく工夫もしました。

かなり地味なイベント……たとえば、「お外にカラスを探しに行こう」とか、

「きれいな宝物の石を見つけよう」とか、「今日はスーパーのレジでおつりを

受け取ってね」とか、「橋の上から見た景色が夜はどんなだか見に行こう」とか、

そのくらいのことをメインにしてお出かけをして、

子どもの要望をよく聞いて、「あっちの公園にも石があるか探してみたい」とか、

「お札を渡したときのおつりももらいたい」とかいう願いを実現するために

わざわざ少し手をかけてあげるようにしました。

その代わり、その他はゆるゆる育児で、楽をしました。

「今日は、夜になったら、月が出るかな? お母さんに見つけられるかなぁ?」

といった悩み相談も、子どもにしておくと、

子どもは真剣に、暗くなると窓の外を見上げて、「お母さん、月、出てたよ。

出てる、出てる。○ちゃん、見つけてあげたよ。よかったねぇ」とうれしそうに

報告してくれていました。

どんなことがやりたいか見つける

どんなことがやりたいか見つける