小1年のグループレッスンの算数タイムでの話。次のような□が抜いてある式が書いてあるプリントを配っていました。

6 □ 3 □ 1 = 10

6 □ 3 □ 1 = 8

6 □ 3 □ 1 = 4

□のなかに、+か-を入れて、答えがあうようにする問題です。

「簡単そう」「おもしろそう」と飛びついて解いていく子らがいるなかで、☆ちゃんはどうして解いたらいいかわからなくて、「わからない~」ととまどっていました。

そこで、☆ちゃんのお母さんが☆ちゃんのそばにきて、答えを書き込む場所を指さしながら、ひとつひとつ解説して答えがわかるように誘導していました。

わたしが「☆ちゃんにこの問題を通して教えたいこと」と、「お母さんの教え方から☆ちゃんが学ぶであろうもの」が真逆ともいえるものだったので、

失礼とは思いながら、お母さんに教えるのを控えていただくようにしました。

☆ちゃんのお母さんは、「だとすると、(家でも)教えないようにしたらいいんでしょうか」と困惑した様子で質問しておられました。

確かにわたしは手取り足とり教えすぎるのはよくないと思っていますが、単純に自分でしなさいと突っぱねる形で、「教えない」わけではないのです。

外からは「教えていない」ように見えるときも、「教えない態度」のなかに、今この時間にこの子に学ばせたいと思っている(教えたい)ことはあるにはあります。

ただそれをその場で言葉で伝えることの難しさを感じもして、一度、記事のなかで、わたしが何を教えようとしていて、何を教えないようにしているのか、言葉にして整理してみることにしました。

わかりやすいように、自転車の乗り方を子どもに学ばせる過程を例に挙げて説明してみますね。

初めて自転車の乗り方を覚えようとする子の耳元で、「足をぐるぐる回して、右に曲がる時にはハンドルを右側に向けて、左に曲がる時はハンドルを左に向けるのよ」といった説明をたくさんしていると、

頭で考えれば考えるほど、前を見ることや手元への注意がお留守になってしょっちゅう転ぶようになるかもしれません。

さらにあれこれ言葉で教えようとすると、自転車にまたがること自体ビクビクするようになって、こぎだすことができないかもしれませんね。

わたしなら自転車に初めて乗る子に最初に学ばせたいと思うのは、次のことです。

◆ 何度か転びそうになるかもしれないけど、実際転んでみるとそんなに怖くないよ、ということ。

◆ 方法がわからない間も、何度かやってみると、身体でコツがつかめてくるということ。

◆ うまくいかないことや、わからないところがあった時、自分で気づいて言葉にしてみると、きちんと教えてもらえるということ。

算数の問題も先に言葉で教えておいて、絶対、転ばせないように、ミスさせないように、「わからない」と言って不安になることがないように大人が先まわりして言葉で

教え過ぎると、「失敗」や「わからない」いう経験にぶつかるたびにパニックを起こして、思考停止状態になって何も学べなくなってしまうのです。

上手な転び方を教えることは、勉強をしていく上でも大事なことだと思っているのです。

ただ「教える」ことと、「教えない」けれど「教える」ことの違いの例を挙げますね。

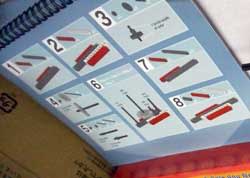

上の写真は、教室にあるおもちゃのレジのボタンです。

右下の「¥」ボタンを押すと、レジの引き出しが飛び出てくる仕掛けになっています。

子どもが引き出しを開けたがって困っていると、「¥」ボタンを指しながら、「ここを押すのよ」とおっしゃる親御さんがいます。

そこで子どもが数字のボタンを押しかけると、「ちがうよ、こっちこっち。ほらこれを押すのよ」と誘導します。

こうした教え方をすると、子どもは大事なことを学び損ねてしまいます。

レジには16個のボタンがついています。

全て押していって「開くかな?」「開かないな」「開くかな?」とやっていくのは効率的じゃありません。

そうした効率的ではない遠回りをいとわないのが幼児とも言えます。

幼児が世界を知ろうとする方法は貪欲で、苦労を苦労とも思わない一面があるのです。

そうして、ひとつひとつ押してみて、「開かない」という事実も体験した上で、「開いた」ボタンにたどりついた時、(意味としては理解できていなくても)体感としては次のようなことを学習しているのです。

◆1本の指でひとつずつボタンを押していって確かめると、16通りの押し方がある。

◆「右から2番目の上から1番目」といった位置の感覚が目でわかる。

◆ 試行錯誤するのには、だいたいこれくらい時間がかかるというイメージ。

時間がかかっても根気よく取り組めば、解答にぶつかるし、達成感が味わえるということ。

ですから、同じ教えるにしても、レジのおもちゃの前で「どうやったら開くの?」と困った表情をしていたら、

「このボタンかな?」「こっちかな?」と1や2のボタンを押してみせて、後は子どもに任せるならいいですよね。

また、「あっ、これ開かないな。ということは、このボタンじゃないな」など大人の思考の過程をつぶやきにして、思考方法の型を学ばすのは大事です。

でも、ちがうボタンを押そうとするのを阻止するように、「それじゃなくて、こっちを押してごらん。ほらっ」と教えるのでは、

子どもに魚の釣り方を教えようとして、大人が勝手に釣ってしまって魚だけ手渡すのと同じになってしまいますよね。

小学3、4年生の子に出題した算数の文章題の一部です。

それぞれの人が1~4までの数字が書いてあるカードを4枚ずつ持っていて並べます。

同じところに同じ数字がそろうと、数字同士をかけて、そろわなければ数字同士を足して、合計得点を右に示しています。□の数を当てます。

この問題、科学クラブの3,4年生たちに出したところ、どの子も実験をする時の試行錯誤をする手順に慣れていたので、迷いつつですがしっかり解けていました。

こうした問題を解くには、いったん「間違いかもしれない」という数を置いてみて、誤った答えが出たという事実を足がかりに、

「30に近い数字が出たから、大きい数同士は合っているはず。小さい数字だけ入れ替えてみよう」

という予想を立てられる力がいります。

そのためには、ミスを恐れない勇気や、「間違いを足がかりにして正しい答えに近づいたことがある」という体験が必要です。

間違いを恐れて、「正しい答えがすぐに思いつかないなら大人に答えを教えてもらおう」とする受動的な態度が身についてしまった子には、このくらいのレベルからの問題が手に負えなくなってくるのです。

ですから、虹色教室の学習タイムでは、勉強には「先生の教えることをそのまま暗記して繰り返し練習して覚える学習」と、「失敗を気にせず、むしろ失敗することに誇りを持って、

そこから学びを引き出す学習」の二種類あって、どちらも大切なんだな、と気づくように「教える」と「教えない」のあり方のバランスを取っています。

子どもが小さなパニックに陥りつつも、それを乗り越えるまで見守るという過程にていねいに対応できるように少人数で学習させています。

ですから、そこでも擦りキズさえ負わせないような学習のさせ方をしていたのでは、あまり意味がないのです。

勉強でも怪我をしない程度の転ぶ体験はたくさん必要だと感じています。

具体的に言うと、数問のうち1問くらいは、「どうすればいいのかな、わからないな」と1分程度は頭を絞るくらいの体験をさせるということです。

また子どもが「わからない」といって困ったからといって大騒ぎせずに、「わからない問題は誰にでもあるのよ」とわからない問題にぶつかった時に冷静に対処する方法を教えてあげることです。

現在の教育の場では、子どもが必ず時間内にわかるように考えなくても解ける問題ばかり出題して、少しでも頭を絞る時間があると大騒ぎして子どもに即座に答えられない子は、

頭が悪い子だと思いこませるような対応をしているのをよく見かけます。

極端にミスを恐れる子は、ちょっとミスしたくらいで動じない大らかさが身に着くように、教えるのを控えてサポートしています。

お母さんが1問1問、その時間内に正解しているかどうかを気にしすぎると、子どもは正解にこだわるあまり、自分の頭では理由を考えずに、大人が教えた解答を丸暗記して答えるようになってます。

すると3年生くらいまではよい成績を保てても、それ以降の思考力を問われる問題でつまずくので注意が必要です。