・

~~正月二日になりました。

「ヨハネ伝解読」もうすこし続けましょう。

先だって、鹿嶋は聖書への信頼の内容を次のように説明させていただきました。

その一つは「聖書は創り主から人間へのメッセージを霊感の豊かな人(預言者)が受信して記録したもの」ということへの信頼感。

もう一つは、「そのメッセージは死後だけでなく、今のこの世においても人間が幸せになることを願ってのメッセージである」ことへの信頼感でした。

この「ヨハネ伝」も聖書メッセージの中の一つです。だからヨハネの記述したこの話にも、上記のことへの信頼感がベースになっております。

イエスにぴったりと付き添った弟子のヨハネは、この信頼感を確信あるものにするには、イエスという方をよ~く知るのが鍵だとして、イエスが言ったこと、行ったことを書き残したのですね。

ですから、私たちはこの伝記を、ヨハネのそういうスタンスを受け入れて読む必要があります。なにやら七面倒くさい、細かいイエスの言動が記録されていますが、その聖句もそういう基本スタンスをわかりつつ読むと、読むほどに創り主の「人間を幸せにしよう」という意図への信頼は、深まっていくでしょう。

「この世界には創り主がいそうで、人間のこの世の生活を幸せにしようという意図がありそうだ」というようなことは、別に、聖書など読まない人でもいえそうなことです。実際そういう教えをしている宗教家、道徳家もたくさんおられます。経営者にもおられます。その考え方は、聖書の基本スタンスと一致しています。

なのにいまさら聖書を読む必要があるでしょうか? 「必要」はといえば、それはありません。

ただ、上記のような認識は「漠然とした」認識です。そういう認識ですと、創り主の存在や、その意図に対する信頼感はなかなか安定的なものに成りがたいです。人間はそもそも「見えないもの」に関する話にたいして、確率感の高い信頼感が持ちにくいものなのです。

イエスの伝記は、いろいろ詳細な話を含んでいますが、それによって漠然とした信頼感を、だんだんと確信の度合いをふかめてくれます。聖書はそういう力を持った独特な書物なのです。今日までの所では、聖書文化圏は世界で最大で、人口の33%を占めています。

七面倒くさい、細部に関する言葉が多いのですが、今日もまた、「ヨハネ伝解読」8章をやってみましょう。

本日の聖句は・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

=聖句=

「もし諸君が私(イエス)を知れば、私の父をも知るでしょう」(8章19節)

「もし諸君が私(イエス)を知れば、私の父をも知るでしょう」(8章19節)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・です。

「わたしについて証言する一人の方は、父なる創主だ」、とイエスがいえば、パリサイ派(ユダヤ教徒の一派)の人々の質問は、「その父とはどなたですか?」ということになるでしょう。彼らはそれを「あなたの父はどこにいるのか?」という形で質問しています(19節)。

イエスはこれに対して、先回りした解答をします。「諸君がもしわたしを知っていたら、父をも知っているだろう」と(19節)。これは、「わたしを知ってのみ父を知りうるのだ」ということを意味しています。

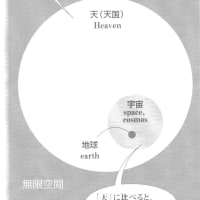

別の言い方をすると、「わたしが父を具現するものなのだ」ということですね。人間は創り主を目で見ることが出来ません。だから、「創り主がいる」と思っても、その思いは漠然としたものに留まるのです。

でも、それをもっと具体的に知る方法がある。それが「私イエス)を知ることだ」とここでイエスは自ら言っているわけです。

「そんな奇想天外な・・」最初は誰でもそう思う。これは自然なことです。

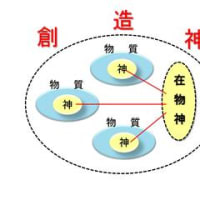

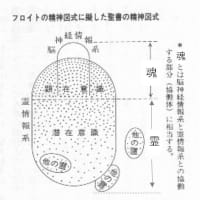

だが「創り主を具体的に知りたければイエスを知れ」というのはキリスト神学のエッセンスです。よく「創主とイエスと聖霊とは三位一体」といいますが、それは、こういう存在論から来ているのです。そして、これはイエスの鞄持ちであり助さんであったヨハネならではの記録内容です。こういう言葉は、一般民衆に取材してもなかなか出てきません。

だから、ルカ伝でも、マタイ伝でもはっきりした形では出てきません。マルコ伝は、マルコが、もう一人の側近である格さん・ペテロから聞いたことを中心にして書いたものといわれています。けれども、ペテロはイエスのこういう言葉は、あまり理解できなかったのではないでしょうか。

その意味でもヨハネ伝は、まさにヨハネならではのものです。彼はイエスの教えを自らのうちで、神学の域にまで高めて消化していたのですね。

ともあれ、「わたしは創造主の具現体である」と発言するのは、当時のユダヤ社会では大変なことだということになりますよ。彼らは、ゴッド(エロヒム)は只お一人だという、いわゆる一神教を守ってきています。そういう社会の人々にとっては、イエスのこの言葉は「ゴッドがもう一人いる」といったという風にしか受け取られません。

三位一体などというコンセプトは、イエスの教えが広く受け入れられてからやっと出てくるものであります。肯定的に受け入れた上で、ではそれは論理的にどうなるだろうか、と検討した結果、出てくるものだ。

当時としては、とにかく、こんな男は「石打ち」して殺すのが正しい、ということになります。ユダヤ教社会の常識です。

けれども、その時彼をとらえるものは誰もいなかった。その理由をヨハネは「イエスの時がまだ来ていなかったから」とのみ記しています(20節)。その時とはイエスが十字架上で刑死する時、というのが聖書を貫く論理であります。

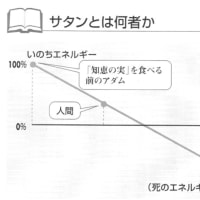

どうして死ぬかって? 人間を幸せにするため。

人間の罪を代償するなどそこには色々理屈はつながっているけど、つまるところは、「人間を幸せに」するため。

理屈を勉強しすぎて、このことを見失ったら、何のために聖書を読んでるのかわからなくなるよ。

聖書は読んでいて、解読が困難になるときが何度でもあります。でも心配ない。その時は、聖書の大原則に結びつけたらいいのです。そのひとつが「創り主は人間を死後においても、この世においても幸福にしようと行動している」こと。これにつなげて解釈したら、おおむね正解に至れます。

みなさん、今年はいい年になりますよ。

~~正月二日になりました。

「ヨハネ伝解読」もうすこし続けましょう。

先だって、鹿嶋は聖書への信頼の内容を次のように説明させていただきました。

その一つは「聖書は創り主から人間へのメッセージを霊感の豊かな人(預言者)が受信して記録したもの」ということへの信頼感。

もう一つは、「そのメッセージは死後だけでなく、今のこの世においても人間が幸せになることを願ってのメッセージである」ことへの信頼感でした。

この「ヨハネ伝」も聖書メッセージの中の一つです。だからヨハネの記述したこの話にも、上記のことへの信頼感がベースになっております。

イエスにぴったりと付き添った弟子のヨハネは、この信頼感を確信あるものにするには、イエスという方をよ~く知るのが鍵だとして、イエスが言ったこと、行ったことを書き残したのですね。

ですから、私たちはこの伝記を、ヨハネのそういうスタンスを受け入れて読む必要があります。なにやら七面倒くさい、細かいイエスの言動が記録されていますが、その聖句もそういう基本スタンスをわかりつつ読むと、読むほどに創り主の「人間を幸せにしよう」という意図への信頼は、深まっていくでしょう。

「この世界には創り主がいそうで、人間のこの世の生活を幸せにしようという意図がありそうだ」というようなことは、別に、聖書など読まない人でもいえそうなことです。実際そういう教えをしている宗教家、道徳家もたくさんおられます。経営者にもおられます。その考え方は、聖書の基本スタンスと一致しています。

なのにいまさら聖書を読む必要があるでしょうか? 「必要」はといえば、それはありません。

ただ、上記のような認識は「漠然とした」認識です。そういう認識ですと、創り主の存在や、その意図に対する信頼感はなかなか安定的なものに成りがたいです。人間はそもそも「見えないもの」に関する話にたいして、確率感の高い信頼感が持ちにくいものなのです。

イエスの伝記は、いろいろ詳細な話を含んでいますが、それによって漠然とした信頼感を、だんだんと確信の度合いをふかめてくれます。聖書はそういう力を持った独特な書物なのです。今日までの所では、聖書文化圏は世界で最大で、人口の33%を占めています。

七面倒くさい、細部に関する言葉が多いのですが、今日もまた、「ヨハネ伝解読」8章をやってみましょう。

本日の聖句は・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

=聖句=

「もし諸君が私(イエス)を知れば、私の父をも知るでしょう」(8章19節)

「もし諸君が私(イエス)を知れば、私の父をも知るでしょう」(8章19節)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・です。

「わたしについて証言する一人の方は、父なる創主だ」、とイエスがいえば、パリサイ派(ユダヤ教徒の一派)の人々の質問は、「その父とはどなたですか?」ということになるでしょう。彼らはそれを「あなたの父はどこにいるのか?」という形で質問しています(19節)。

イエスはこれに対して、先回りした解答をします。「諸君がもしわたしを知っていたら、父をも知っているだろう」と(19節)。これは、「わたしを知ってのみ父を知りうるのだ」ということを意味しています。

別の言い方をすると、「わたしが父を具現するものなのだ」ということですね。人間は創り主を目で見ることが出来ません。だから、「創り主がいる」と思っても、その思いは漠然としたものに留まるのです。

でも、それをもっと具体的に知る方法がある。それが「私イエス)を知ることだ」とここでイエスは自ら言っているわけです。

「そんな奇想天外な・・」最初は誰でもそう思う。これは自然なことです。

だが「創り主を具体的に知りたければイエスを知れ」というのはキリスト神学のエッセンスです。よく「創主とイエスと聖霊とは三位一体」といいますが、それは、こういう存在論から来ているのです。そして、これはイエスの鞄持ちであり助さんであったヨハネならではの記録内容です。こういう言葉は、一般民衆に取材してもなかなか出てきません。

だから、ルカ伝でも、マタイ伝でもはっきりした形では出てきません。マルコ伝は、マルコが、もう一人の側近である格さん・ペテロから聞いたことを中心にして書いたものといわれています。けれども、ペテロはイエスのこういう言葉は、あまり理解できなかったのではないでしょうか。

その意味でもヨハネ伝は、まさにヨハネならではのものです。彼はイエスの教えを自らのうちで、神学の域にまで高めて消化していたのですね。

ともあれ、「わたしは創造主の具現体である」と発言するのは、当時のユダヤ社会では大変なことだということになりますよ。彼らは、ゴッド(エロヒム)は只お一人だという、いわゆる一神教を守ってきています。そういう社会の人々にとっては、イエスのこの言葉は「ゴッドがもう一人いる」といったという風にしか受け取られません。

三位一体などというコンセプトは、イエスの教えが広く受け入れられてからやっと出てくるものであります。肯定的に受け入れた上で、ではそれは論理的にどうなるだろうか、と検討した結果、出てくるものだ。

当時としては、とにかく、こんな男は「石打ち」して殺すのが正しい、ということになります。ユダヤ教社会の常識です。

けれども、その時彼をとらえるものは誰もいなかった。その理由をヨハネは「イエスの時がまだ来ていなかったから」とのみ記しています(20節)。その時とはイエスが十字架上で刑死する時、というのが聖書を貫く論理であります。

どうして死ぬかって? 人間を幸せにするため。

人間の罪を代償するなどそこには色々理屈はつながっているけど、つまるところは、「人間を幸せに」するため。

理屈を勉強しすぎて、このことを見失ったら、何のために聖書を読んでるのかわからなくなるよ。

聖書は読んでいて、解読が困難になるときが何度でもあります。でも心配ない。その時は、聖書の大原則に結びつけたらいいのです。そのひとつが「創り主は人間を死後においても、この世においても幸福にしようと行動している」こと。これにつなげて解釈したら、おおむね正解に至れます。

みなさん、今年はいい年になりますよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます