キャロルという教会史研究者は、1200年間にわたる、カトリック教団による聖句主義者への迫害を、非公式資料を掘り出してつぶさに調べた。

彼の推計では、この間に処刑された聖句主義者は約5千万人という。

驚異的な数だ。

イスラム国もこれを聞いたら、「参りました」と尊敬して頭を垂れるだろう。

割り算すると1200年間も、年平均にして4万人ずつ殺されたことになる。

遺体の処理だけでも大変だったろう。

<明かされ始めた歴史>

こうした様も、国家権力側のカトリック教団は、すべて覆い隠してきた。

だが「隠されたものはいずれ明らかになる」との聖書の思想は貫徹するのか、21世紀近くになると、事実が公に示されるようになった。

帚木 蓬生 (はばきぎ ほうせい)という作家がいる。

精神医師でありながら、小説を書くという人だ。

このひとが『聖灰の暗号』 (新潮文庫)という小説で、カタリ派という聖句主義者の一派の悲劇を描いた。

300人近くの指導者がとらえられ、フランスの街の広場で夜ごと火刑に処せられていった状況を克明に描写している。

フランスに行ったとき、カタリ派の子孫という青年が彼に近づき、「小説家なら描いてくれ」と口伝されているカタリ派の悲劇を伝えた、という。

帚木氏は調査を進め、上記小説を書いた。

このようにして、事実は徐々にではあるが、明かされ始めている。

<何がバイブリシストたちをそうさせたか>

さてそこで懸案の問題が出てくる。

それほどまでにされても彼らが守った聖句主義活動には、一体どのような魅力があったのか、ということだ。

極寒の冬がやってくるピレネーやアルプス山脈での山間の生活。

そこに周期的にやってきて仲間を逮捕し処刑していくカトリック軍隊。

そんな生活をしても手放すことの出来ないほどのかけがえのない喜びがあるのか。

あるとすれば、一体、自由な聖句吟味のどこがどのようにしてそれを与えるのか。

そのことがわからなければ、この一連の連載は、中身の空虚なものになる。

逆に、読者にそれを納得させられたら、本稿の目的はかなり達せられたことになるだろう。

その重要事項に、これから取り組んでみよう。

話はふたたび、聖書という書物の特性にかかわってくる~。

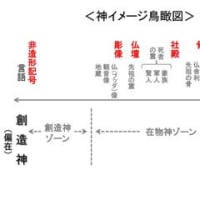

<「万物の創造神から」に鍵がある>

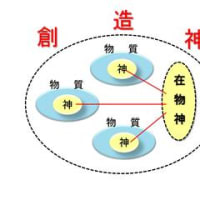

聖書(特に旧約)を考えるとき、われわれは聖句の中心が「万物の創造神」からのメッセージ受信記録だと「信じて」書き留められた受信記録集だということを見逃してはならない。

もちろん実際にそれが万物の創造神からのメッセージ記録であるかどうかを、100%知ることは人間には出来ない。

モーセはそう「信じて」記録したのであり、イスラエルの民もそう「信じて」文書を保存してきた。

この「信じて」は現代風に言えば「そういう前提で受信され、書き留められ、保存されてきた」となる。

そう受けとめてこのメッセージを改めて考えてみよう。

<天動説と地動説>

まず、もしも、「創造神から」が事実であるとしたら、どうかから考えよう。

そうであれば、聖書は、他のどの書物にもない、ものすごい情報の集積集だということになるだろう。

そのことは、人間が造る理論知識に比べてみると、明らかになってくる。

人間の造る理論知識の中で最も信頼の置けるのは科学の理論だと、現代では考えられている。

それを天文学の理論知識を例にとって考えよう。

科学知識の性格を、わかりやすく示してくれるからである。

<天動説>

天文学の理論知識の中に、天動説といわれているものがある。

「天空は我々の住む地面の上を回っている」という理論である。

朝が来て空が明るくなり、昼が来て、その次に夜が来て暗くなり、また朝が来るのもそのためだという説である。

人類は長いこと、これが正しい説だと思ってきた。

一般庶民も僧職者・学者もそれが当然だと思ってきた。

<地動説>

ところが望遠鏡が発明されたりしたら、天動説では説明のつかない事象が見えてきた。

これに対してコペルニクスは、地面の方が動いているという理論を考え出した。

ガリレオも同じ理論を出した。

そうしたらすべての現象が説明されていった。

この理論はいまでは地動説と呼ばれている。

科学では天動説のような理論を、仮説(仮に設定した説:英語はhypothesis)と呼ぶようになっている。

「(新しい事象が見えてきたら)修正される余地のある理論」という意味だ。

だけどガリレオの地動説だって修正される運命にある理論である。

天体観測技術は進む。

観察内容はさらに広がる。

そうすれば彼の天体理論も内容がまた修正されていくことになる。

実際、ハップル望遠鏡が発明されたりして、その通りに今日までなってきている。

<科学理論は仮説改善を繰り返す>

では、科学は「もうこれ以上修正されることはない」という究極の理論にたどり着くことは出来るのか?

できない。

+++

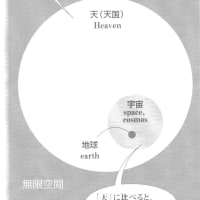

人間は有限な存在であり、その認識可能範囲は有限だからだ。

その認識範囲を広げていくことは出来るが、無限の世界にまで至ることは出来ない。

そのことは天文学以外の他の理論知識についても同じだ。

科学とは、新しくわかった観察事項を取り入れて、従来の仮説を修正してより成熟した仮説を作り上げる作業でしかありえないのだ。

人間は物事を理解しようとして理論を頭の中で作る。

だがその理論は、観察出来る範囲が広がると変わるべき「仮説」であり続けるのだ。

当人が「これこそ究極の理論!」と思っていても、時がたてば変わって行く運命にある。

科学というのは、人間が営む、終わりのない仮説修正の営みなのだ。

<「万物」を創ったのなら>

ところが、もしも、もしも・・・「すべての存在である万物」を作った創造神がいたらどうなるか。

そしてこの創造神が人間に幻などでメッセージ(啓示)を与えてくれているとしたらどうか。

テレビを造った人間は、テレビの存在目的も仕組みも全て知っている。

創った側は被造物の全てを知っている。

万物を造った創造者ならすべての被造物のすべてを知っているはずだろう。

それを踏まえて造られる理論は、究極の理論になるだろう。

そしてもしも人間がこれをメッセージとして受信して言葉に記録していたらどうなるか。

その記録の中には究極にして不動の理論があるだろう。

あるいは少なくともその真理を知る手がかりが埋め込まれているはずとなるだろう。

ちなみに英語では究極の理論をトルース(truth)という。

邦訳聖書を造ったヘボン先生はそれに漢字の「真理」をあて、「まこと」とふりがなを振っている。

<真理は諸分野にある>

なお、真理というと「真理は一つ!」という常套語が跳ね返ってきそうだが、聖書の真理はそうではない。

究極の理論は、あらゆる分野にありうるのだ。

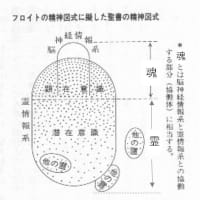

人間の構造に関する真理があり、その霊魂と思いに関する真理もあり、自然や動植物に関する真理もあり、創造神や天使に関する真理もあり、世界の歴史展開に関する真理もある。

その一つ一つに究極の理論はありうるので、聖書吟味の題材は尽きることがない。

聖書研究会がテーマ欠乏で続かなくなることはない。

<真理への可能性をどう受け止めるか>

ともあれこのように聖書は、人間に真理に至る「可能性」を提供する夢の本なのだ。

それは「万物の創造神からのメッセージであるかも知れない」ということから来る。

これは、驚くべきことである。

こんな可能性は、他のどの書物も持っていない。

+++

そこで次に、この「可能性」の扱い方、それへの対応の仕方を考えよう。

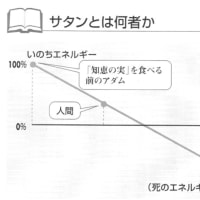

現代の平均的日本人に一番多い反応は「そんなバカな・・・」である。

「万物の創造神からのメッセージ記録集?・・そんなバカな・・・、サヨウナラ」という。

これは可能性はゼロだと認識する対処方法だ。

第二は、日本の教会でよくある風景で、牧師さんがいう「聖書は神の言葉だと信仰でもって信じなさい!」といいう方法だ。

これは上記とは逆に、「100%真理があると信じて」対処する方法である。

「信じる」というのは「見えないものを存在すると認識する」というひとつの認識方法である。

この方法を採るというのは、相応に筋が通った対処方法である。

一般に人は、そういう二通りの対処方法を取る。

可能性がゼロ%というのと、百%との二通りだ。

<五分五分から出発する>

だが、鹿嶋はこれらはどちらも感情的で「知」の欠けた姿勢だと思う。

そして、もう一つの方法、第三の「知的・合理的な方法」があり得ると考える。

それは「その可能性は五分五分」という認識から出発するという方法である。

そもそも「世界に万物の創造神がいる」「その方がモーセたちに幻を示して、預言者はこれを記録した」といったことは、人間には見えない世界のことだ。

むろんモーセ自身にもそうである。

だから彼は「信じて」記録しているのである。

そしてこれら「みえないこと」は人間には、存在するとは言えない、と同時に「存在しないと証明すること」も出来ないことがらだ。

だったら、その可能性は知的・合理的には五分五分ではないだろうか。

それをゼロだとか100%だとかいうのは感情的なのだ。

+++

そこでまず、五分五分という合理的な点に立つ。

感情的にあらざる、知的な認識に立つ。

これは聖句に究極の理論(真理)ありとの期待と信頼を50%持っている状態だ。

そこから出発する。

吟味の船出をする。

バイブリシズムとはここからはじまる行き方である。

そして、やっていくと「これは真理だ!」と深く確信することに遭遇する。

すると、その信頼確率は6分4分になるだろう。

さらにその体験を重ねると、7分3分にもなりうる。

そういう過程をたどった人が、バイブリシズム活動を続ける人であるように観察できる。

聖句吟味のスモールグループ活動をする人の心理はこのようにして説明できると鹿嶋は思っている。

<信仰を確率の心理で見る>

余談だが、鹿嶋はこの考えを口に出して牧師さんに怒られたことがある。

「7割の信頼とは、何ですか! そんなの信仰じゃない! 全面的に信じなさい!」。

でもこういう確からしさの確率心理でもって、信仰を理解するという道もあるのではないか。

その道に目が開かないことが、宗教をやたら感情的なものにしているのではないか。

特に日本ではそれが著しいのではないか。

使途パウロのいう「信仰に知を」という言葉は、これを戒めているのではないか、と鹿嶋は思っている。

<奥義に触れたときの感動>

スモールグループで聖句を吟味していって合意に至ると、突然奥義を知った気持ちになることがある。

これには「これは真理だ!」という感動が伴う。

「これは人間ではとても考え出せない」との確信も伴う。

この時得られる知的喜びには非常に深いものがある。

それがまた、驚異的な知的向上心を沸き立たせる。

<参加者が絶えなかった>

聖句主義活動をするものが、殺戮されながらも、活動を止めなかったのは、この喜びを捨てられなかったからではなかろうか。

5千万人殺されても、彼らは消滅することがなかった。

おそらくその総数も増大傾向をたどりすらせよ、減少はしなかったと思われる。

彼らの活動に触れて、感銘を受けて群れに加わった人々が絶えなかったからだ。

この動向は常時的で、現代でも続いている。

キリスト教系の新聞などには、「***教会(教理主義教会)から一群の信徒がバプテスト教会(聖句主義教会)に移動した」、といった類のニュースが周期的に現れている。

<教会生活の相違>

教理主義教会の信徒は、日曜日に礼拝に出席して、賛美歌歌って、牧師の世間話のような説教を聞いて、献金して帰ってくる。

そういう教会生活からは聖書の奥義は悟られ得ない。

必然的にそこから得られる霊的恵みには限界があるのだ。

対してバイブリシストたちは、自由な聖句吟味を個人で行い、週日にも自主的に集って語り合う。

その上で日曜日の礼拝の前に小部屋に分かれて、礼拝と同じ時間、スモールグループ吟味会をする。

それから全員が礼拝堂に集まって創造神を讃美し、牧師のメッセージを聞き、そのできばえをまたスモールグループメンバー同士で事後的に品定めしたりもする。

グループでランチしたりした後、また、夕方、メンバーの一人の家に集まって交わりをもち、こうして一日を教会デーとする。

その生活に触れて、若者が教会移動する動向も、米国では緩やかだが持続している。

これらのことから、迫害時代のバイブリシストの心理も推察できるのである。

>さてそこで懸案の問題が出てくる。

>それほどまでにされても彼らが守った聖句主義活動には、一体どのような魅力があったのか、ということだ。

ここが一番、肝心なところだと、私も思うのですが、世に出回っている書物で、バイブリシズムの活動を的確に説明されているものがありませんね。

舞台は中近世ヨーロッパから、アメリカ初期に移りますけど、

先日、新潮選書から出版されたばかりの「反知性主義」という本もそうでした。 反知性主義の背景を説明するために、アメリカ建国の母体となったピューリタンの生活ぶりや信条は、かなりわかりやすく説明されていて、それだけで大変有益だったのですが、残念ながらアナ・バプテストやクウェーカーについての見方は、ピューリタンの立場から一歩も出ていません。

簡単に言ってしまうと、バプテストは、宗教改革初期、ドイツのミュンスターで見られたような暴動を起こすアナーキー集団の扱いです。

それでも、ニューイングランドの地において、主流派ピューリタンの度重なる迫害にもかかわらず、バプテストの数が増えていきます。 この事情には、さすがに著者の森本あんりさんも注目しています。 しかし、よくあるように幼児洗礼拒否の問題だけを詳しく論じた挙句、「迫害コンプレックス」(p110) からくるものと結論づけておられるので、がっかりしました。

「迫害コンプレックス」とは、迫害を受ければ受けるほど、真理が自分達にあると確信を深めていくという心理です。 もちろん、バプテストにもそういう面は皆無ではなかったでしょうけど、それだけで語られるべきではありません。バプテストの活き活きとした聖句探求の様子が全く見えてこないのです。

これだけアメリカのキリスト教に精通されている著者であっても、そうなのかという思いです。

なによりも、お元気そうで安堵いたしました。

聖句主義という言葉の意味がイメージし辛いことも一員と思うようになっています。

聖句自由吟味方式とかいった言葉を混ぜ合わせてみようかとも思っていたところでした。

Sabiaさんのお言葉で、その意を強めました。

ありがとうございました。