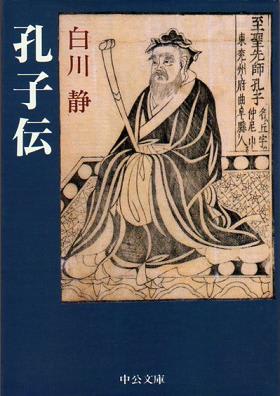

白川静『孔子伝』(中公文庫、原著1972年)を読む。最近は松岡正剛による評論が出るなど再注目を集めている故・白川静、呪術的な漢字の生起など魅力はかり知れない感がある。

本書にのぞむ白川氏の態度は、次のことばにあらわれている。

「孔子を大聖として書くことは、むしろやさしい。それは、孔子の伝記的事実のなかに、美しい語録である『論語』のことばを、適当に加えれば、構成できるからである。(略) しかし事実の意味を解くことは、実は容易ではない。意識の底によどむあるものにも、照明を当てなければならぬからである。 」

本書によるならば―――。

孔子は巫女の子、父の名も知られぬ庶生子であった。巫祝とは下層の者、なかでも雨乞いに犠牲となる人身御供を儒といった。儒は雨に頭頂を示す而、刑を受けて結髪のない男が雨乞いをする意味だと解く。もとより殷周の時代、巫祝は聖職者であったが、のち祝系の伝統が衰えて、祈祷や喪葬などの賤職に従うものとなった。

時代はすでに春秋時代、しかし孔子は古代の周に思いを馳せ、古代・周時代の神巫に代わる聖職者の生き方を理想とした。殷時代にあった人格神としての帝の観念はすてられて、非人格的・理性的な天の観念がこれに代わった。天の思想はイデアであり、これがノモスとなるなら、それは堕落である。

孔子の思想はイデアであった。しかしそれは、最初からイデアであったのではない。放逐され、亡命の漂泊彷徨を延々と続け、それでなお思想を語り続けたからこそイデアたる姿を形作ったのであり、はじめからの諦観者は犬儒派に過ぎない。

もと巫祝集団から発展した亡命者たちは、反乱者であり、組織と行動力を持つ集団であった。敗北者であった。思想は本来、敗北者のものである。孔子はつねに敗北者であったからこそ、イデアに近づくことができた。そして、孔子はもっとも狂者を愛した。狂気こそが変革の原動力であり、ノモス的なものに対抗しうるものは、この「狂」のほかにはない。

―――この過激なる孔子伝を、白川静は、大学紛争のさなか黙々と書いていたという。本書が刊行された1972年は、文化大革命の真っ只中であり、孔子は奴隷制度の擁護者として非難されていた。のちに文革の誤謬が認められると同時に孔子も再評価される。しかし、間接的に、二千年もの間、仁や礼が中国でも日本でも、ノモス的なものを支えてきたのは事実である。その意味では、本書もイデアである。

ヴェトナム・ハノイの孔子 Leica M4、Summitar 50mmF2、TMAX400、イルフォードMG IV(サテン)、3号フィルタ