NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週水曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2024.12.18)掲載されたのは〈人生の難所守る15社の1つ/佐良気神社(奈良市)〉、執筆されたのは、奈良市にお住まいの新島弓美子(にいしま・ゆみこ)さんだった。

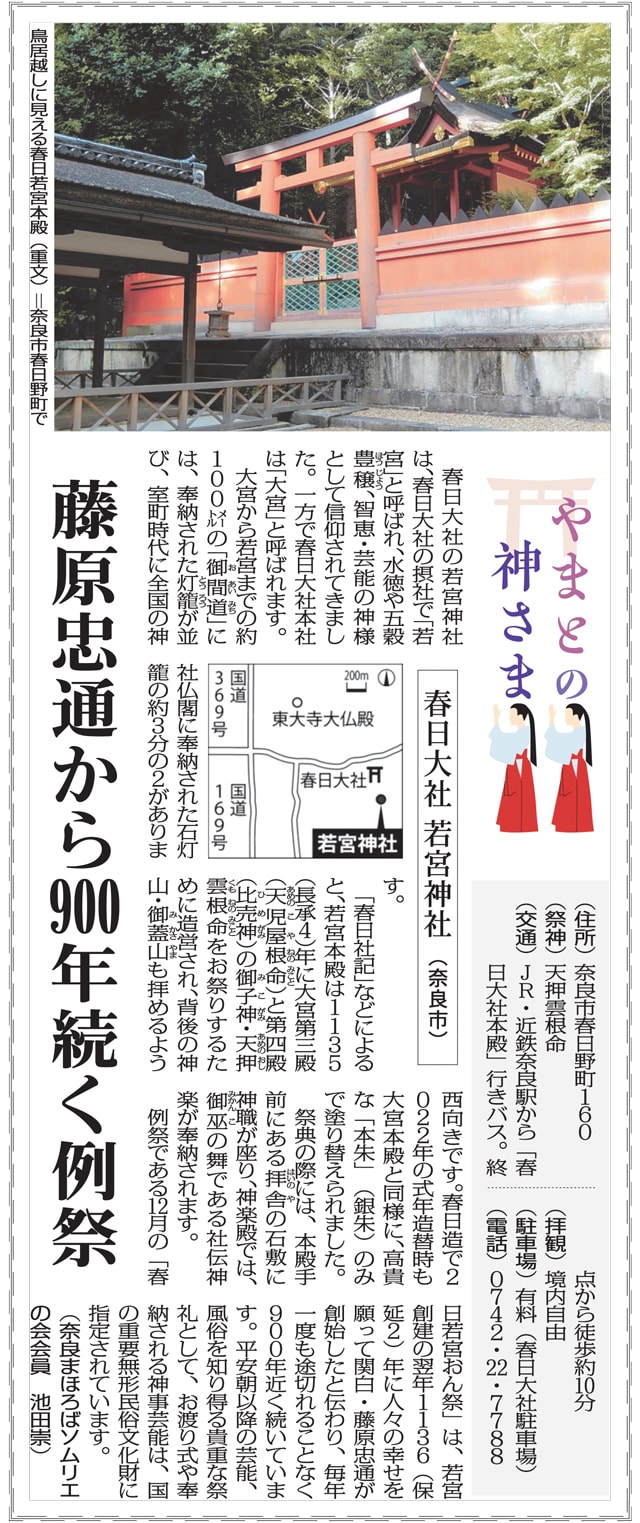

※トップ写真は、春日大社若宮神社近くに鎮座する佐良気神社=奈良市春日野町で

佐良気神社はえべっさん(えびす神社)で、本えびすは1月10日(春日の十日えびす)なので、ご注意いただきたい。私もお参りしたことがあるが、普段は参拝者の少ない若宮15社の中で、ここには行列ができていた。特に午前10時頃に混み合うようなので、正午前後にお参りするのが良さそうだ(ただし吉兆笹は、なくなり次第終了)。では、以下に全文を貼っておく。

人生の難所守る15社の1つ/佐良気神社(奈良市)

春日大社南門前の石灯籠(とうろう)が並ぶ御間道(おあいみち)を100㍍ほど南に行くと「おん祭」で有名な春日若宮があります。この神社の周りに人が生涯を送る間に遭遇するさまざまな難所をお守りする神々が若宮15社として鎮座しています。

神社の南側、15社めぐりの第8番納札社が春日大社境内末社の佐良気(さらけ)神社です。赤い柵に囲まれた敷地には鳥居があり、小さな境内の中、城の石垣のような上にお社が東側の深閑(しんかん)とした森を背にして立つ姿に威厳を感じます。

ご祭神は蛭子神(ひるこのかみ)(一般にはえびす神)です。蛭子神はイザナギとイザナミが最初に生んだ神様でした。手足が不自由な姿ゆえ葦(あし)の舟で海に流されてしまい、今の大阪・兵庫あたりで拾われ、「えびす三郎」という名で大切に育てられ、恵比寿明神になったという伝承もあります。商売繁盛、交渉成立をお守りくださる神さまとされています。

毎年1月10日に「春日の十日えびす」と言われる御例祭が行われます。通常、春日大社の巫女(みこ)さんは藤のかんざしをつけていますが、この日は金色の烏帽子(えぼし)をかぶった福娘が吉兆笹(きっちょうざさ)や縁起物を授与してくれます。日ごろ静かなこの神社が大にぎわいを見せることから、人々の信仰を集めていることが実感されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 新島弓美子)

(住 所)奈良市春日野町160。春日大社内

(祭 神)蛭子神(えびす神)

(交 通)JR・近鉄奈良駅からバス。「春日大社本殿」下車、徒歩約10分

(駐車場)春日大社にあり。有料

(電 話)0742・22・7788

※トップ写真は、春日大社若宮神社近くに鎮座する佐良気神社=奈良市春日野町で

佐良気神社はえべっさん(えびす神社)で、本えびすは1月10日(春日の十日えびす)なので、ご注意いただきたい。私もお参りしたことがあるが、普段は参拝者の少ない若宮15社の中で、ここには行列ができていた。特に午前10時頃に混み合うようなので、正午前後にお参りするのが良さそうだ(ただし吉兆笹は、なくなり次第終了)。では、以下に全文を貼っておく。

人生の難所守る15社の1つ/佐良気神社(奈良市)

春日大社南門前の石灯籠(とうろう)が並ぶ御間道(おあいみち)を100㍍ほど南に行くと「おん祭」で有名な春日若宮があります。この神社の周りに人が生涯を送る間に遭遇するさまざまな難所をお守りする神々が若宮15社として鎮座しています。

神社の南側、15社めぐりの第8番納札社が春日大社境内末社の佐良気(さらけ)神社です。赤い柵に囲まれた敷地には鳥居があり、小さな境内の中、城の石垣のような上にお社が東側の深閑(しんかん)とした森を背にして立つ姿に威厳を感じます。

ご祭神は蛭子神(ひるこのかみ)(一般にはえびす神)です。蛭子神はイザナギとイザナミが最初に生んだ神様でした。手足が不自由な姿ゆえ葦(あし)の舟で海に流されてしまい、今の大阪・兵庫あたりで拾われ、「えびす三郎」という名で大切に育てられ、恵比寿明神になったという伝承もあります。商売繁盛、交渉成立をお守りくださる神さまとされています。

毎年1月10日に「春日の十日えびす」と言われる御例祭が行われます。通常、春日大社の巫女(みこ)さんは藤のかんざしをつけていますが、この日は金色の烏帽子(えぼし)をかぶった福娘が吉兆笹(きっちょうざさ)や縁起物を授与してくれます。日ごろ静かなこの神社が大にぎわいを見せることから、人々の信仰を集めていることが実感されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 新島弓美子)

(住 所)奈良市春日野町160。春日大社内

(祭 神)蛭子神(えびす神)

(交 通)JR・近鉄奈良駅からバス。「春日大社本殿」下車、徒歩約10分

(駐車場)春日大社にあり。有料

(電 話)0742・22・7788