11/18(金)~19(土)、被災地に桜を植えるプロジェクトに協力するため、岩手県の陸前高田市を訪ねた。そこで珍しいものを見つけた。地元で「いしかげ貝」(石陰貝)と呼ばれる二枚貝で、学名は「エゾイシカゲガイ」。東京の市場では誤って「石垣貝」などとも呼ばれるトリガイの仲間である。

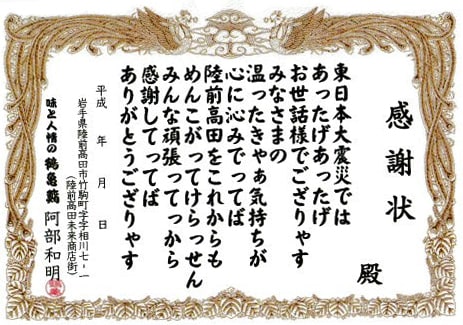

※トップ画像は鶴亀鮨の名刺の裏。どうも意味が分かりにくいが、

私もスーパーで「お客さんの関西弁よくわからないっす」と言われた

11月19日のランチタイムに訪ねた「味と人情の鶴亀鮨」(陸前高田市竹駒町相川7-1)でいただいた。サイト「全国のプライドフィッシュ」(全国漁業協同組合連合会提供)によると、

いしかげ貝の寿司と刺身

全国初の養殖に成功したエゾイシカゲ貝

震災を乗り越え復活した、陸前高田広田湾だけの「幻の貝」

エゾイシカゲ貝の生産量は非常に少なく、従来、活貝での流通はごくわずかしかありませんでした。そこで、広田湾では平成7年からエゾイシカゲ貝の天然採苗・養殖技術の開発に力を入れ、さまざまなノウハウを確立し、平成8年に全国で初めて養殖の事業化に成功しました。現在も産業レベルのまとまった形で養殖を行っているのは、全国で陸前高田の広田湾だけの「幻の貝」となっています。

生産量は養殖開始当初の数十㎏から年々順調に増加し、平成22年には37tにまで増加しました。しかし、平成23年の東日本大震災によって養殖施設は壊滅的な打撃を受け、エゾイシカゲ貝は全て流失してしまいました。3年前の震災によって全てを失った漁業者ですが、懸命の努力と国の「がんばる養殖復興支援事業」の協力によって、養殖に必要な環境を復旧させ、本年(平成26年)7月には、震災後、初の出荷にまでこぎつけました。

平成26年の生産量として47tの出荷を計画しているところです。エゾイシカゲ貝は、トリガイの仲間で市場では「石垣貝」とも呼ばれていて、味は甘みと旨みが強く、タウリン・グリシン・アルギニン等の栄養分を豊富に含んだ「幻の貝」です。

ランチのメインは海鮮丼。具がたっぷりで、とても美味しい!

味噌汁にはこんな大きいエビが!

成育の場所を用意する以外は、餌も与えず自然のままの環境で育てる

無給餌養殖により、天然物と変わらないおいしさを実現

陸前高田のエゾイシカゲ貝は全て養殖です。その養殖方法は、砂に潜って生息するというエゾイシカゲ貝の特性に合わせ、発泡スチロールで作られたタライのような養殖用の容器に砂を入れ、その中にエゾイシカゲ貝を投入し海中で養殖するというものです。

養殖といっても、漁業者が餌を与えることのない無給餌養殖で広田湾の中に豊富にあるプランクトンが餌となりますので、天然と同じ環境で出荷サイズになるまで成長します。五葉山系から続く気仙川が注ぐ広田湾は、淡水が混じるため餌となるプランクトンが豊富な漁場となっています。加えて内湾であることから、波も静かで、エゾイシカゲ貝の養殖にこれ以上ない最適地であると言えます。

いしかげ貝を軽くあぶったもの

ご店主の阿部和明さんから「陸前高田に来てもらったら、これを食べなきゃ帰れないよ」と紹介していただいた。刺身、焼物(軽くあぶったもの)、寿司(一貫)すべて@400円だという。希望者を募ってオーダーした。もちろん私は3種類のすべてをいただいた。

いしかげ貝の寿司

いしかげ貝の刺身

とにかく元気な貝で、お皿の上で動き回る。横に移動したりひっくり返ったり。口に入れるとコリコリと歯ごたえが良く、味はホタテ貝のようで、これは美味しい! トリガイの仲間だというが、味も食感も、こちらの方がずっと上だ。「刺身と焼物と寿司のうち、どれが一番美味しかったですか?」と問われたが、すべて美味しくて、要は好みだ。私には焼物が珍しかった。

ぜひ陸前高田復興のシンボルとして、全国の市場に出荷していただきたいものだ。

※トップ画像は鶴亀鮨の名刺の裏。どうも意味が分かりにくいが、

私もスーパーで「お客さんの関西弁よくわからないっす」と言われた

11月19日のランチタイムに訪ねた「味と人情の鶴亀鮨」(陸前高田市竹駒町相川7-1)でいただいた。サイト「全国のプライドフィッシュ」(全国漁業協同組合連合会提供)によると、

いしかげ貝の寿司と刺身

全国初の養殖に成功したエゾイシカゲ貝

震災を乗り越え復活した、陸前高田広田湾だけの「幻の貝」

エゾイシカゲ貝の生産量は非常に少なく、従来、活貝での流通はごくわずかしかありませんでした。そこで、広田湾では平成7年からエゾイシカゲ貝の天然採苗・養殖技術の開発に力を入れ、さまざまなノウハウを確立し、平成8年に全国で初めて養殖の事業化に成功しました。現在も産業レベルのまとまった形で養殖を行っているのは、全国で陸前高田の広田湾だけの「幻の貝」となっています。

生産量は養殖開始当初の数十㎏から年々順調に増加し、平成22年には37tにまで増加しました。しかし、平成23年の東日本大震災によって養殖施設は壊滅的な打撃を受け、エゾイシカゲ貝は全て流失してしまいました。3年前の震災によって全てを失った漁業者ですが、懸命の努力と国の「がんばる養殖復興支援事業」の協力によって、養殖に必要な環境を復旧させ、本年(平成26年)7月には、震災後、初の出荷にまでこぎつけました。

平成26年の生産量として47tの出荷を計画しているところです。エゾイシカゲ貝は、トリガイの仲間で市場では「石垣貝」とも呼ばれていて、味は甘みと旨みが強く、タウリン・グリシン・アルギニン等の栄養分を豊富に含んだ「幻の貝」です。

ランチのメインは海鮮丼。具がたっぷりで、とても美味しい!

味噌汁にはこんな大きいエビが!

成育の場所を用意する以外は、餌も与えず自然のままの環境で育てる

無給餌養殖により、天然物と変わらないおいしさを実現

陸前高田のエゾイシカゲ貝は全て養殖です。その養殖方法は、砂に潜って生息するというエゾイシカゲ貝の特性に合わせ、発泡スチロールで作られたタライのような養殖用の容器に砂を入れ、その中にエゾイシカゲ貝を投入し海中で養殖するというものです。

養殖といっても、漁業者が餌を与えることのない無給餌養殖で広田湾の中に豊富にあるプランクトンが餌となりますので、天然と同じ環境で出荷サイズになるまで成長します。五葉山系から続く気仙川が注ぐ広田湾は、淡水が混じるため餌となるプランクトンが豊富な漁場となっています。加えて内湾であることから、波も静かで、エゾイシカゲ貝の養殖にこれ以上ない最適地であると言えます。

いしかげ貝を軽くあぶったもの

ご店主の阿部和明さんから「陸前高田に来てもらったら、これを食べなきゃ帰れないよ」と紹介していただいた。刺身、焼物(軽くあぶったもの)、寿司(一貫)すべて@400円だという。希望者を募ってオーダーした。もちろん私は3種類のすべてをいただいた。

いしかげ貝の寿司

いしかげ貝の刺身

とにかく元気な貝で、お皿の上で動き回る。横に移動したりひっくり返ったり。口に入れるとコリコリと歯ごたえが良く、味はホタテ貝のようで、これは美味しい! トリガイの仲間だというが、味も食感も、こちらの方がずっと上だ。「刺身と焼物と寿司のうち、どれが一番美味しかったですか?」と問われたが、すべて美味しくて、要は好みだ。私には焼物が珍しかった。

ぜひ陸前高田復興のシンボルとして、全国の市場に出荷していただきたいものだ。