今年も恒例の「今井町並み散歩」(第22回)が、「受け継がれる商都のにぎわい」をテーマに、橿原市今井町で開催される。主催は今井町町並み保存会と今井町自治会だ。イベントの企画書「コンセプト」には、

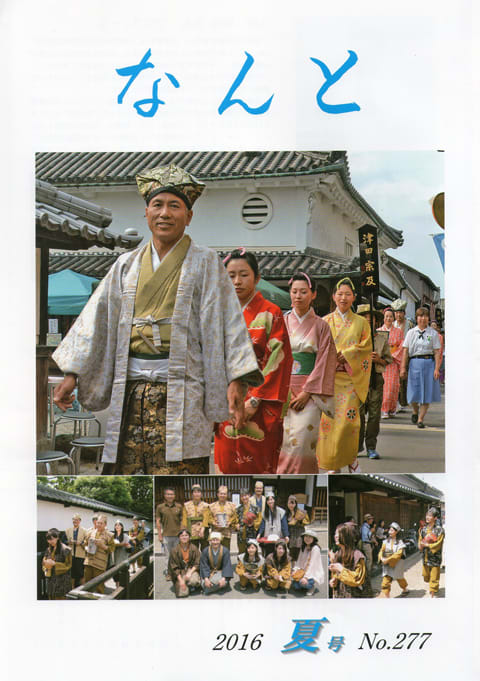

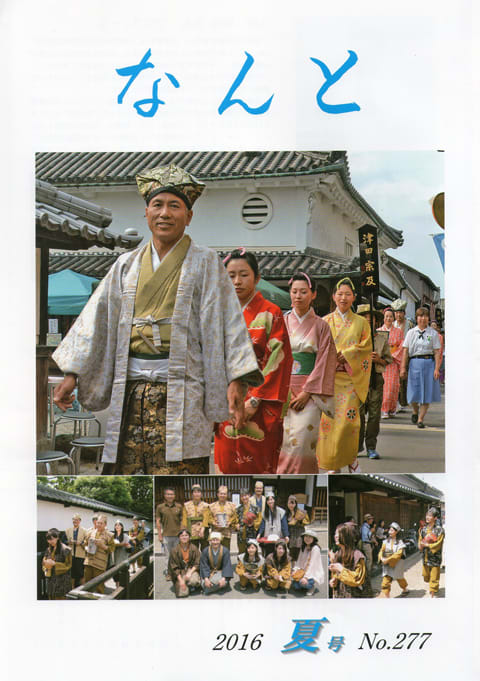

※写真は昨年の茶行列(2016.5.15)。織田信長に扮したのは、同僚のJくん

明治10年2月、明治天皇が神武天皇陵をご行幸のため、今井町稱念寺(しょうねんじ)に行在所(あんざいしょ)を置かれました。町中は歓迎ムードに沸き返り、夜には今井町民及び付近の小学生が畝傍山に登り、提灯で「幸」という人文字を作り、陛下が稱念寺の廊下からご覧になったそうです。

「海の堺」「陸の今井」と称された豊かな町も、江戸後期になると重税により衰退し、明治維新によって富豪が消滅します。そんな時、明治天皇の「大和行幸」で今井町はしばしの賑わいを取り戻しました。あれから百四十年、当時の町がひとつになって歓迎した盛り上がりに思いをはせ、今井町の更なる再生を願い、今年も住民総意で町並み散歩を開催します。

<今井町並み散歩 予告編(by 吉田遊福さん)>

イベントの詳細は、今井町町並み保存会のHPに掲載されている。チラシデータは、こちら(JPG)。今年も多種多様なイベントが開催されるが、私の目に止まったのは「着物でジャズ」(5/14)と「茶行列」(5/21)だ。茶行列への参加(衣装を着けて町内を歩く)は今日が締め切りなので、ご注意を。

■着物でジャズ

5月14日(日)午後1時より「IMAICHO Kimono Jazzgl IN 2017」が順明寺にて開催されます。

歴史×文化×音楽×医療

中世の町並みと、息づかいが残るまち「今井町」 この伝統あるまちで、文化、音楽、そして医療の融合したイベントが2014年誕生しました。今回は司会に吉本興業より十手リンジン(奈良県住みます芸人)を迎え、さらにスケールアップ。ジャズと落語、町並みと音楽、そしてそこに暮らす人々の真心。今井町にある“心のバリアフリー”ぜひ感じてください。奈良医科大学による医療相談もおこないます。お気軽にご相談下さい。

入場協賛金 500円 主催 今井町じゃず実行委員会

■茶行列

内容:今井町にゆかりの今井宗久とお茶をテーマにその時代の衣装に扮して町を歩きます。茶行列は皆様が主役です。ぜひ参加して行列を楽しんでください。

日時:平成29年5月21日(日)2回 ※いずれも1時間程度歩きます。

1.午前10時~、2.午後2時~

役割:今井宗久、千利休、津田宗及、織田信長、豊臣秀吉、町衆ほか

定員:男性34人(各17人)女性16人(各8人)※いずれも高校生以上

参加費: 無料

お申し込み方法:ハガキまたはメールで氏名、住所、年齢、性別、電話番号、希望時間を明記

締切:4月30日(日)まで

宛先 :〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-8-8 今井町町並み保存会

E-Mail:imaicho@m3.kcn.ne.jp

イベントの数は30以上!この9日間、町は「陸の今井」の活気を取り戻す。皆さん、ぜひ今井町に足をお運びください!

※写真は昨年の茶行列(2016.5.15)。織田信長に扮したのは、同僚のJくん

明治10年2月、明治天皇が神武天皇陵をご行幸のため、今井町稱念寺(しょうねんじ)に行在所(あんざいしょ)を置かれました。町中は歓迎ムードに沸き返り、夜には今井町民及び付近の小学生が畝傍山に登り、提灯で「幸」という人文字を作り、陛下が稱念寺の廊下からご覧になったそうです。

「海の堺」「陸の今井」と称された豊かな町も、江戸後期になると重税により衰退し、明治維新によって富豪が消滅します。そんな時、明治天皇の「大和行幸」で今井町はしばしの賑わいを取り戻しました。あれから百四十年、当時の町がひとつになって歓迎した盛り上がりに思いをはせ、今井町の更なる再生を願い、今年も住民総意で町並み散歩を開催します。

<今井町並み散歩 予告編(by 吉田遊福さん)>

イベントの詳細は、今井町町並み保存会のHPに掲載されている。チラシデータは、こちら(JPG)。今年も多種多様なイベントが開催されるが、私の目に止まったのは「着物でジャズ」(5/14)と「茶行列」(5/21)だ。茶行列への参加(衣装を着けて町内を歩く)は今日が締め切りなので、ご注意を。

■着物でジャズ

5月14日(日)午後1時より「IMAICHO Kimono Jazzgl IN 2017」が順明寺にて開催されます。

歴史×文化×音楽×医療

中世の町並みと、息づかいが残るまち「今井町」 この伝統あるまちで、文化、音楽、そして医療の融合したイベントが2014年誕生しました。今回は司会に吉本興業より十手リンジン(奈良県住みます芸人)を迎え、さらにスケールアップ。ジャズと落語、町並みと音楽、そしてそこに暮らす人々の真心。今井町にある“心のバリアフリー”ぜひ感じてください。奈良医科大学による医療相談もおこないます。お気軽にご相談下さい。

入場協賛金 500円 主催 今井町じゃず実行委員会

■茶行列

内容:今井町にゆかりの今井宗久とお茶をテーマにその時代の衣装に扮して町を歩きます。茶行列は皆様が主役です。ぜひ参加して行列を楽しんでください。

日時:平成29年5月21日(日)2回 ※いずれも1時間程度歩きます。

1.午前10時~、2.午後2時~

役割:今井宗久、千利休、津田宗及、織田信長、豊臣秀吉、町衆ほか

定員:男性34人(各17人)女性16人(各8人)※いずれも高校生以上

参加費: 無料

お申し込み方法:ハガキまたはメールで氏名、住所、年齢、性別、電話番号、希望時間を明記

締切:4月30日(日)まで

宛先 :〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-8-8 今井町町並み保存会

E-Mail:imaicho@m3.kcn.ne.jp

イベントの数は30以上!この9日間、町は「陸の今井」の活気を取り戻す。皆さん、ぜひ今井町に足をお運びください!