1978年(昭和53年)4月に南都銀行に入行したとき、先輩行員のなかに標準語アクセントを話す人が何人かいた。あとで聞くと十津川村のご出身者だった。「十津川村は、標準語のアクセントなのだ」と知ったが、その理由までは分からなかった。

※トップ写真は果無集落からの眺望、ちょうど雲海が出ていた(2020.11.26撮影)

1991年(平成3年)にABCテレビの「探偵!ナイトスクープ」が「日本全国アホ・バカ分布図」を公表し、話題になった。のちに『全国アホ・バカ分布考 はるかなる言葉の旅路』(太田出版)として出版され、これを読んで初めて柳田国男の「方言周圏論」を知り、「これや!」と思った。

昨年(2020.11.25~26)バスツアーで十津川村を訪ね、久しぶりにこの話を思いだした。奈良県立図書情報館でいろんな書物にも当たったが、もうこれは間違いない。ということで、奈良新聞「明風清音」欄に紹介した。以下に全文を貼っておく。

玉置山から紀伊山地の山々を望む(同日)

十津川式アクセント考

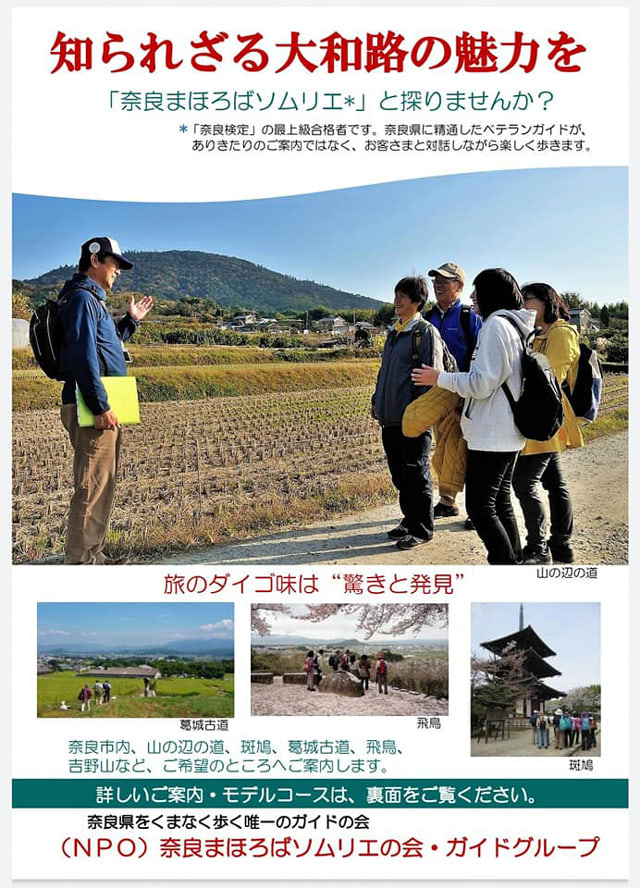

昨年11月、奈良まほろばソムリエの会は今年4月に迎える「設立10周年」を記念したプレイベントとして、十津川村への1泊2日のバスツアーを開催した。参加したメンバーは17人だ。同村出身の郷土史家・杉井辰彦氏のご案内で、初日は歴史民俗資料館など、2日目は果無(はてなし)集落と玉置神社を訪ねた。2日間とも好天に恵まれ、果無集落では雲海まで眺めることができた。村民の皆さんともお話しする機会があり、聞こえてきたのは懐かしい十津川式のアクセントだった。

十津川村では関西弁ではなく、標準語のアクセントで話す。金田一春彦監修・校閲の『全国方言資料』(第8巻へき地・離島編Ⅱ)によると「十津川地域は、方言の村として早くから中央の学界に有名であった。ここの方言のアクセントは、周囲の地方のアクセントと隔絶して、近畿地方のただ中にありながら東京のアクセントとよく似ているのであるから、注意をひくのは当然であった」。

「近畿南部地域にあってアクセントが東京式の方言をかりに“十津川式方言”と呼ぶならば、十津川式方言なるものは、奈良県吉野郡の十津川村・大塔村・天川村・野迫川村・上北山村・下北山村から和歌山県北山村・玉置口村、三重県熊野市の西北部にわたる山岳重畳の地に行われている」。これは不思議な話である。なぜ奥吉野の広い地域で標準語アクセントなのか。調べていくと2つほどの仮説が見つかった。

1つは「関東武士が持ち込んだ」説。南北朝から室町時代、都で多くの争乱があった。足利尊氏と戦った新田義貞軍など関東武士も多く、南へ南へと逃れた落ち武者が十津川村にたどり着き、関東の言葉を広めたというのだ。傍証として、今でも同村には千葉、則本、深瀬など関東系の姓があるという。しかし十津川村だけでなく、奥吉野一帯から和歌山県・三重県の一部まで、村民のアクセントを変えさせるほど広まったということは、相当数の落ち武者が必要になり、どうもこの説はムリだ。

もう1つの仮説は、方言周圏論における「言語島(げんごとう)」説。方言周圏論は、柳田国男が『蝸牛考(かぎゅうこう)』で提唱した説だ。かつて「探偵!ナイトスクープ」(ABCテレビ)が取り上げた「アホ・バカ分布図」を覚えている人もいらっしゃるだろう。のちに『全国アホバカ分布考~はるかなる言葉の旅路~』(新潮文庫)として出版され、今も広く読まれている。

番組の企画で、アホとバカの境界線を調べていくと、京阪奈を中心に同心円状にアホを使う地域が広がっていることが分かった。概ね西は近畿地方と四国東部まで、東は関ヶ原(岐阜県不破郡関ケ原町)まで。標準語は、貴族などによる新語である関西弁より歴史が古い。奈良時代から平安時代に成立した関西弁が、奈良・京都を中心に、長い時間をかけて同心円状に広がり、それが前述の地域まで広がったところで定着した。

しかし、うまく同心円状に広がらないケースがある。離島だったり険しい山に阻まれて人的交流がなく、たどり着けない地域があり、これを「言語島」(単一の方言の海のなかで、異なった方言の地域が島のように存在しているもの)という。

十津川村およびその周辺は典型的な言語島として、今も標準語アクセントを使い続けているということになり、これは十分納得できる説だ。十津川弁アクセントは言語島におけるアクセントとして、これからも末永く伝えられていくことだろう。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)

※トップ写真は果無集落からの眺望、ちょうど雲海が出ていた(2020.11.26撮影)

1991年(平成3年)にABCテレビの「探偵!ナイトスクープ」が「日本全国アホ・バカ分布図」を公表し、話題になった。のちに『全国アホ・バカ分布考 はるかなる言葉の旅路』(太田出版)として出版され、これを読んで初めて柳田国男の「方言周圏論」を知り、「これや!」と思った。

昨年(2020.11.25~26)バスツアーで十津川村を訪ね、久しぶりにこの話を思いだした。奈良県立図書情報館でいろんな書物にも当たったが、もうこれは間違いない。ということで、奈良新聞「明風清音」欄に紹介した。以下に全文を貼っておく。

玉置山から紀伊山地の山々を望む(同日)

十津川式アクセント考

昨年11月、奈良まほろばソムリエの会は今年4月に迎える「設立10周年」を記念したプレイベントとして、十津川村への1泊2日のバスツアーを開催した。参加したメンバーは17人だ。同村出身の郷土史家・杉井辰彦氏のご案内で、初日は歴史民俗資料館など、2日目は果無(はてなし)集落と玉置神社を訪ねた。2日間とも好天に恵まれ、果無集落では雲海まで眺めることができた。村民の皆さんともお話しする機会があり、聞こえてきたのは懐かしい十津川式のアクセントだった。

十津川村では関西弁ではなく、標準語のアクセントで話す。金田一春彦監修・校閲の『全国方言資料』(第8巻へき地・離島編Ⅱ)によると「十津川地域は、方言の村として早くから中央の学界に有名であった。ここの方言のアクセントは、周囲の地方のアクセントと隔絶して、近畿地方のただ中にありながら東京のアクセントとよく似ているのであるから、注意をひくのは当然であった」。

「近畿南部地域にあってアクセントが東京式の方言をかりに“十津川式方言”と呼ぶならば、十津川式方言なるものは、奈良県吉野郡の十津川村・大塔村・天川村・野迫川村・上北山村・下北山村から和歌山県北山村・玉置口村、三重県熊野市の西北部にわたる山岳重畳の地に行われている」。これは不思議な話である。なぜ奥吉野の広い地域で標準語アクセントなのか。調べていくと2つほどの仮説が見つかった。

1つは「関東武士が持ち込んだ」説。南北朝から室町時代、都で多くの争乱があった。足利尊氏と戦った新田義貞軍など関東武士も多く、南へ南へと逃れた落ち武者が十津川村にたどり着き、関東の言葉を広めたというのだ。傍証として、今でも同村には千葉、則本、深瀬など関東系の姓があるという。しかし十津川村だけでなく、奥吉野一帯から和歌山県・三重県の一部まで、村民のアクセントを変えさせるほど広まったということは、相当数の落ち武者が必要になり、どうもこの説はムリだ。

もう1つの仮説は、方言周圏論における「言語島(げんごとう)」説。方言周圏論は、柳田国男が『蝸牛考(かぎゅうこう)』で提唱した説だ。かつて「探偵!ナイトスクープ」(ABCテレビ)が取り上げた「アホ・バカ分布図」を覚えている人もいらっしゃるだろう。のちに『全国アホバカ分布考~はるかなる言葉の旅路~』(新潮文庫)として出版され、今も広く読まれている。

番組の企画で、アホとバカの境界線を調べていくと、京阪奈を中心に同心円状にアホを使う地域が広がっていることが分かった。概ね西は近畿地方と四国東部まで、東は関ヶ原(岐阜県不破郡関ケ原町)まで。標準語は、貴族などによる新語である関西弁より歴史が古い。奈良時代から平安時代に成立した関西弁が、奈良・京都を中心に、長い時間をかけて同心円状に広がり、それが前述の地域まで広がったところで定着した。

しかし、うまく同心円状に広がらないケースがある。離島だったり険しい山に阻まれて人的交流がなく、たどり着けない地域があり、これを「言語島」(単一の方言の海のなかで、異なった方言の地域が島のように存在しているもの)という。

十津川村およびその周辺は典型的な言語島として、今も標準語アクセントを使い続けているということになり、これは十分納得できる説だ。十津川弁アクセントは言語島におけるアクセントとして、これからも末永く伝えられていくことだろう。(てつだ・のりお=奈良まほろばソムリエの会専務理事)