NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先月(2024.8.22)掲載されたのは、〈雨の神の大石祭る/龗神社(明日香村)〉、執筆されたのは同会会員で、大阪府堺市にお住まいの柳原恵子さんだった。

※トップ写真は、くつな石(中央)と木の鳥居

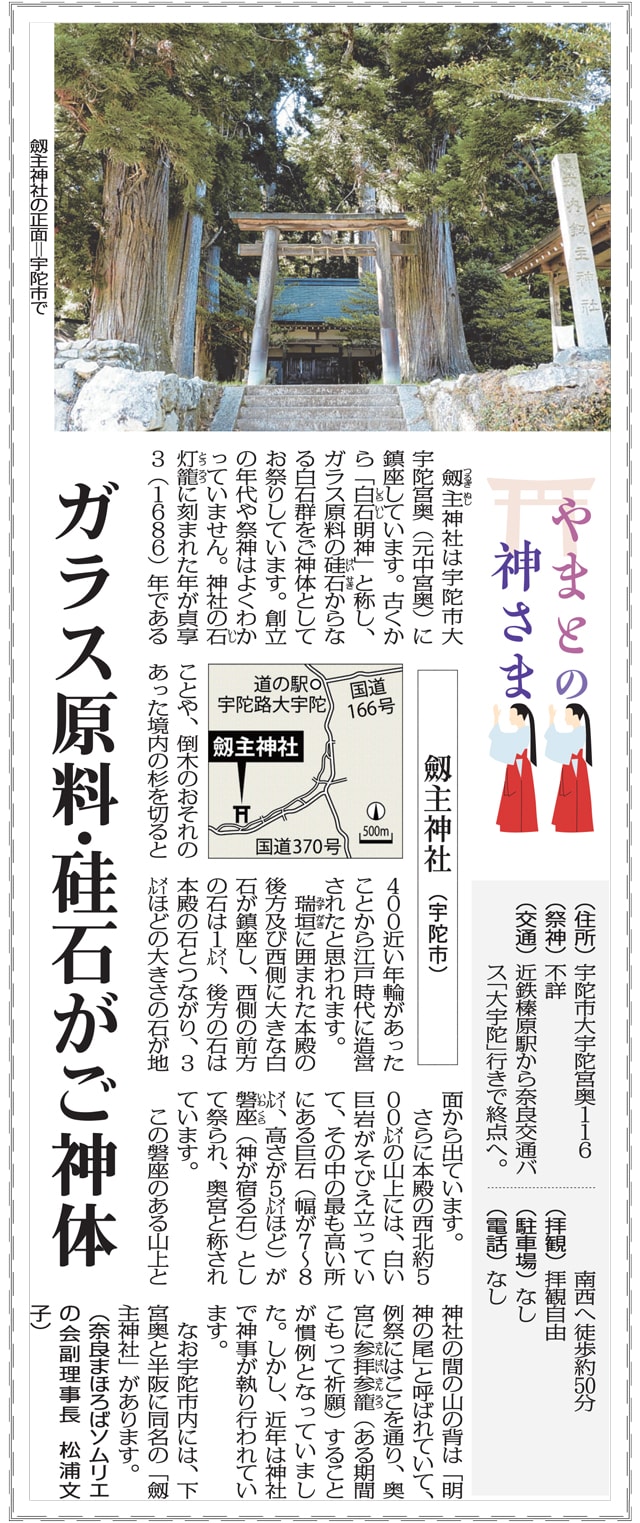

くつな石の「くつな」は、くちなわ、つまり蛇のことだろう。ご祭神の高龗神(たかおかみのかみ)は、山峰の水を掌る蛇体の神さまのことだ。今は麓の葛神社に合祀されているということなので、龗神社跡と言うべきかも知れないが。では、全文を以下に紹介する。

雨の神の大石祭る/龗神社(明日香村)

龗(おかみ)神社は、明日香村の石舞台から南の細川山の東の谷間にひっそりと鎮座しています。社殿はなく、ご神体は「くつな石」と呼ばれる磐座(いわくら)で、雨の神として祭られ、現在はふもとにある葛(くず)神社に合祀(ごうし)されています。

龗神社へは別名「金鳥塚」と呼ばれる都塚古墳が目印で、都塚古墳の近くにくつな石への案内板があります。阪田の棚田を眺めて登っていくと、防獣柵があります。柵の先は緑に包まれ、水の流れる音と小鳥の鳴き声のみが聞こえる静寂な空間です。

三つの穴が開いた苔(こけ)むした砂防ダムがあり、まるでアニメの世界に迷い込んだようです。山道を100㍍くらい登ったところに磐座と小さな木の鳥居があります。

昔、ある石屋がこの大きな石に目をつけ、切り出そうとノミを打ち込んだところ、その割れ目から赤い血が流れ、血まみれの蛇が現れました。驚いた石屋は大慌てで逃げ帰りましたが、その晩から高熱と腹痛に襲われて、とうとう死んでしまいました。

それ以来、村人たちは神の宿る石として祭ったといわれ、また現在祝戸の各戸には蛇(巳)が祭られています。参拝後、防獣柵を出てすぐの小道を左へ上がると、棚田の向こうに畝傍山、二上山まで見渡せる絶景が広がっています。(奈良まほろばソムリエの会会員 柳原恵子)

(住 所)明日香村阪田

(祭 神)高龗神

(交 通)近鉄橿原神宮前駅東口か飛鳥駅前から赤かめ周遊バス「石舞台」下車、徒歩約40分

(拝 観)自由

(駐車場)なし

(電 話)なし

※トップ写真は、くつな石(中央)と木の鳥居

くつな石の「くつな」は、くちなわ、つまり蛇のことだろう。ご祭神の高龗神(たかおかみのかみ)は、山峰の水を掌る蛇体の神さまのことだ。今は麓の葛神社に合祀されているということなので、龗神社跡と言うべきかも知れないが。では、全文を以下に紹介する。

雨の神の大石祭る/龗神社(明日香村)

龗(おかみ)神社は、明日香村の石舞台から南の細川山の東の谷間にひっそりと鎮座しています。社殿はなく、ご神体は「くつな石」と呼ばれる磐座(いわくら)で、雨の神として祭られ、現在はふもとにある葛(くず)神社に合祀(ごうし)されています。

龗神社へは別名「金鳥塚」と呼ばれる都塚古墳が目印で、都塚古墳の近くにくつな石への案内板があります。阪田の棚田を眺めて登っていくと、防獣柵があります。柵の先は緑に包まれ、水の流れる音と小鳥の鳴き声のみが聞こえる静寂な空間です。

三つの穴が開いた苔(こけ)むした砂防ダムがあり、まるでアニメの世界に迷い込んだようです。山道を100㍍くらい登ったところに磐座と小さな木の鳥居があります。

昔、ある石屋がこの大きな石に目をつけ、切り出そうとノミを打ち込んだところ、その割れ目から赤い血が流れ、血まみれの蛇が現れました。驚いた石屋は大慌てで逃げ帰りましたが、その晩から高熱と腹痛に襲われて、とうとう死んでしまいました。

それ以来、村人たちは神の宿る石として祭ったといわれ、また現在祝戸の各戸には蛇(巳)が祭られています。参拝後、防獣柵を出てすぐの小道を左へ上がると、棚田の向こうに畝傍山、二上山まで見渡せる絶景が広がっています。(奈良まほろばソムリエの会会員 柳原恵子)

(住 所)明日香村阪田

(祭 神)高龗神

(交 通)近鉄橿原神宮前駅東口か飛鳥駅前から赤かめ周遊バス「石舞台」下車、徒歩約40分

(拝 観)自由

(駐車場)なし

(電 話)なし