NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週水曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。先週(2024.11.13)掲載されたのは〈藤原忠通(ただみち)から900年続く例祭/春日大社 若宮神社(奈良市)〉、執筆されたのは、京都府木津川市にお住まいの池田崇(いけだ・たかし)さんだった。

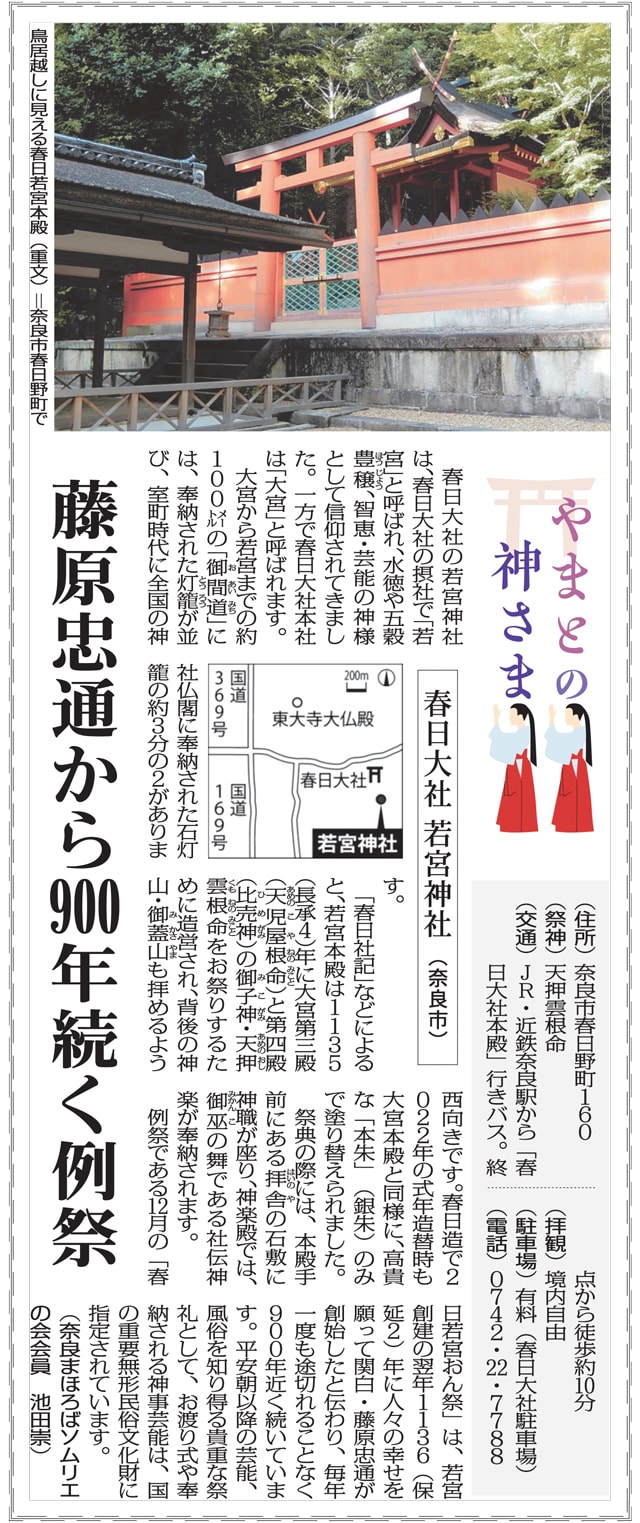

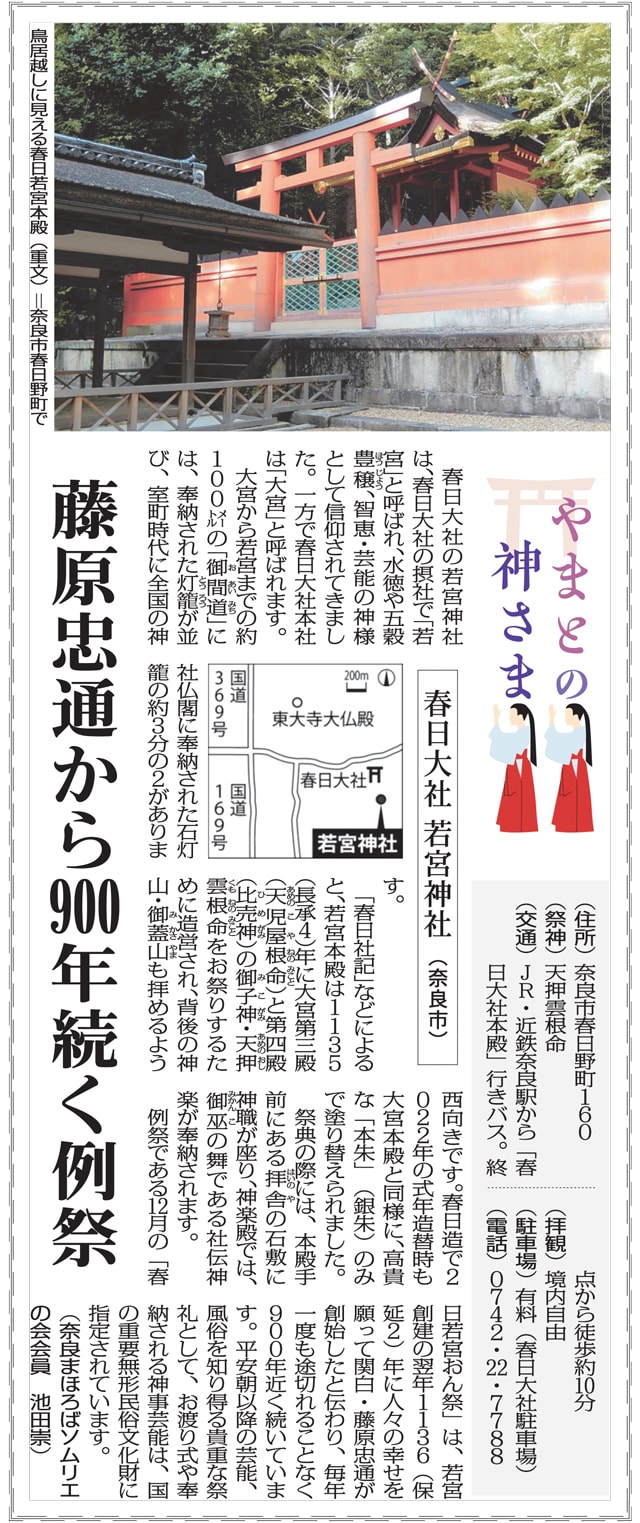

※トップ写真は、鳥居越しに見える春日若宮本殿(重文)=奈良市春日野町で

奈良市内も最近はめっきり冷え込むようになってきた。奈良の冬の行事といえば、900年近く続く「春日若宮おん祭」(国の重要無形民俗文化財)だ。若宮社の例祭で、今年も12月15日の大宿所祭(おおしゅくしょさい)から12月18日の奉納相撲後宴能まで、数多くの歴史的な芸能が奉納される。では、記事全文を以下に紹介する。

藤原忠通から900年続く例祭/春日大社 若宮神社(奈良市)

春日大社の若宮神社は、春日大社の摂社で「若宮」と呼ばれ、水徳や五穀豊穣(ほうじょう)、智恵・芸能の神さまとして信仰されてきました。一方で春日大社本社は「大宮」と呼ばれます。

大宮から若宮までの約100㍍の「御間道(おあいみち)」には、奉納された灯籠(とうろう)が並び、室町時代に全国の神社仏閣に奉納された石灯籠の約3分の2があります。

『春日社記』などによると、若宮本殿は1135(長承4)年に大宮第三殿(天児屋根命(あめのこやねのみこと))と第四殿(比売神(ひめがみ))の御子神(みこがみ)・天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)をお祭りするために現在の地に造営され、背後の神山・御蓋山(みかさやま)も拝めるよう西向きです。

春日造で2022年の式年造替時も大宮本殿と同様に、高貴な「本朱」(水銀朱)のみで塗り替えられました。祭典の際には、本殿手前にある拝舎(はいのや)の石敷に神職が座り、神楽殿では、御巫(みかんこ)の舞である社伝神楽が奉納されます。

例祭である12月の「春日若宮おん祭」は、若宮創建の翌年1136(保延2)年に人々の幸せを願って関白・藤原忠通が創始したと伝わり、毎年一度も途切れることなく900年近く続いています。平安朝以降の芸能、風俗を知り得る貴重な祭礼として、お渡り式や奉納される神事芸能は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。(奈良まほろばソムリエの会会員 池田崇)

(住 所)奈良市春日野町160

(祭 神)天押雲根命

(交 通)JR・近鉄奈良駅から「春日大社本殿」行きバス。終点から下車徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有料(春日大社駐車場)

(電 話)0742・22・7788

※トップ写真は、鳥居越しに見える春日若宮本殿(重文)=奈良市春日野町で

奈良市内も最近はめっきり冷え込むようになってきた。奈良の冬の行事といえば、900年近く続く「春日若宮おん祭」(国の重要無形民俗文化財)だ。若宮社の例祭で、今年も12月15日の大宿所祭(おおしゅくしょさい)から12月18日の奉納相撲後宴能まで、数多くの歴史的な芸能が奉納される。では、記事全文を以下に紹介する。

藤原忠通から900年続く例祭/春日大社 若宮神社(奈良市)

春日大社の若宮神社は、春日大社の摂社で「若宮」と呼ばれ、水徳や五穀豊穣(ほうじょう)、智恵・芸能の神さまとして信仰されてきました。一方で春日大社本社は「大宮」と呼ばれます。

大宮から若宮までの約100㍍の「御間道(おあいみち)」には、奉納された灯籠(とうろう)が並び、室町時代に全国の神社仏閣に奉納された石灯籠の約3分の2があります。

『春日社記』などによると、若宮本殿は1135(長承4)年に大宮第三殿(天児屋根命(あめのこやねのみこと))と第四殿(比売神(ひめがみ))の御子神(みこがみ)・天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)をお祭りするために現在の地に造営され、背後の神山・御蓋山(みかさやま)も拝めるよう西向きです。

春日造で2022年の式年造替時も大宮本殿と同様に、高貴な「本朱」(水銀朱)のみで塗り替えられました。祭典の際には、本殿手前にある拝舎(はいのや)の石敷に神職が座り、神楽殿では、御巫(みかんこ)の舞である社伝神楽が奉納されます。

例祭である12月の「春日若宮おん祭」は、若宮創建の翌年1136(保延2)年に人々の幸せを願って関白・藤原忠通が創始したと伝わり、毎年一度も途切れることなく900年近く続いています。平安朝以降の芸能、風俗を知り得る貴重な祭礼として、お渡り式や奉納される神事芸能は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。(奈良まほろばソムリエの会会員 池田崇)

(住 所)奈良市春日野町160

(祭 神)天押雲根命

(交 通)JR・近鉄奈良駅から「春日大社本殿」行きバス。終点から下車徒歩約10分

(拝 観)境内自由

(駐車場)有料(春日大社駐車場)

(電 話)0742・22・7788