松本市の浅間温泉にある中華料理屋さん 撮影日2025.04.14

▽の敷地に尖端を1mくらいかな、カットした建物が立っています。 昨日(13日)、友人のKYさんから教えてもらい、今日早速行ってきました。

昼時に行き、しょう油ラーメンを食べてきました。昔ながらのシンプルなラーメンです。

お知らせ

GOOブログのサービスが今年(2025年)11月18日で終了することを受け、8月ころまで「透明タペストリー」を継続することにします。

4月16日から、同じGOOブログ「透明タペストリー2」で継続する予定でしたが、取りやめます。

その後は別のブログに引っ越す予定です。

よろしくお願いします。

■ びっくりした。

今秋11月18日にサービス終了とは何とも残念だ。

偶々今月(4月)15日にこのブログを閉じて、翌16日に後継ブログ「透明タペストリー2」を始めるつもりで準備をしていた。他のブログへ引っ越すという選択をするしかないだろうなぁ・・・。

火の見櫓に関する記事は残しておきたいなぁ・・・。

撮影日2025.04.11

■ 久しぶりの「キミの名は?」。

鄙里も春になり、ウメの花が咲き競っている。サクラも咲き始めた。

最近購入したカメラでウメの花の雄しべを啄ばむヒヨドリを撮ってみた。

頻繁に動くヒヨドリの撮影は難しい。ピントも甘い。背景が明るいから露出の補正も必要だし。カメラの操作にも慣れていないし・・・、などと言い訳ばかり。

『卒業論文マニュアル 日本近現代文学編』斎藤理生・松本和也・水川敬章・山田夏樹 編(ひつじ書房2022年 図書館本)

■ ぼくは工学部を出たけれど、文学部は工学部から一番離れたところにある学部だろう。その文学部ではどんな卒業論文(卒論)を書くのだろう・・・。このような興味から、この本を借りて読んだ。

書名の通り、本書は近現代文学を対象とした卒論に特化して、候補作品選びからテーマの設定、論文の書き方について、段階ごとに具体例を示しながら記述されている。

実証的に、つまり証拠を示しながら論理的に記述する。工学部であれ、 文学部であれ、これは論文執筆の基本であろう。本書でも卒論について、何がどのようにクリアできれば達成といえるのか、その目安として、次の3点示されている。

**①先行研究の調査・位置づけを踏まえた、有効なテーマ設定ができたか。

②テーマに即した適切な方法を用いて、明快に論旨を示すことができたか。

③参考文献・注を整え、論理的・説得的な表現で論述することができたか。**(14頁)文中の下線は引用した私による。

巻末に執筆者の卒論が掲載されている。新井真理亜さんの卒論「安部公房『砂の女』試論」は読んでみたい。ただ、試論とは字義通りだと、試みの論考ということだが、これには真っ向勝負でなく逃げ腰というか、言い訳的なニュアンスをぼくは感じてしまうが・・・。

しばらく前に読んだ『金閣を焼かなければならぬ 林 養賢と三島由紀夫』内海 健(河出文庫2024年)は、精神科医の著者が専門の精神病理学的知見によって、金閣寺に火を放った学僧・林 養賢と、金閣寺焼失を題材にした小説『金閣寺』を著した三島由紀夫の精神分析をした論考だが、大学4年生がこんな論文を書くことができたら、すごいだろうな、と『卒業論文マニュアル』を読み終えて思った。

■『ルポ 軍事優先社会 ― 暮らしの中の「戦争準備」 』吉田敏浩(岩波新書2025年)を読んだ。本書は3月22日付毎日新聞の「今週の本棚」で取り上げられ、**近年の日本政府の政策は、新しい戦争を引き寄せようとしているのではないか。そんな漠然とした不安を持つ人は、本書を読めば不安が確信に変わるだろう。** このような書き出しで紹介されていた。

本書を読み終えての感想を簡潔に言うなら、「戦争のできる国から戦争をする国へ」この国がなった、ということ。

実態を知らなかったから、「え、そうなのか」と思った記述、「やはり、そういうことなんだな」と思った記述のところに付箋を貼りながら読み進んだ。結果、付箋が何枚にもなった。その中の何箇所かを以下に載せる。**(引用記号としている)を付けてないものは私がまとめた。

アメリカからの軍事費増額(対GDP比2パーセント)要求に応えれば、年間の軍事費は約11兆円となり、アメリカ、中国に次ぐ世界第3位の軍事費大国になる。(はじめに)

全国の多くの自治体が住民基本台帳から自衛官募集の適齢者の個人情報を自衛隊に提供している。本人の同意なしに。(58頁)

「安保三文書」って何、知らなかった・・・。この中身は「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」。この中には「防衛産業支援法」なる法律もある。具体的な内容として、**武器輸出先の国から性能や仕様の変更・調整を求められた企業に対して、政府が助成金を交付する。**(84頁)そんなことまでしているのか・・・、知らなかった。優先的に支援すべきものは、どう考えても防衛産業、輸出武器製造企業じゃない、と思うが。

**米日軍事一体化の本質は、米軍への自衛隊の従属的一体化なのである。「安保三文書」による大軍拡、軍事費膨張の国策がもたらす軍事優先は、本質的にはアメリカ優先、米軍優先なのである。日本にとって主体性なき、主権なき軍拡、「軍事大国化」といえる。**(138頁)戦後、日本はアメリカの属国になり、80年経った今もその状態が続いているということなんだな。

**日米「指揮統制」連携の強化で、自衛隊が事実上米軍の指揮下に入れば、アメリカの戦略に日本は引きずられ、戦禍のリスクは一層高まる。**(198頁)

就任後、初来日したヘグセス米国防長官は日米防衛相会談の後の記者会見で、台湾有事を念頭に「日本は西太平洋で最前線に立つ」と表明している。自衛隊が米軍の指揮下に入ることになるのだから、こういうことに拒否できるわけがなく、最前線に立たさせられるのだろう。やはり、明らかに「戦争のできる国から戦争をする国へ」だな。

**「安保三文書」による軍事優先の国策は、新たな〝総動員体制〟を築こうとしている。その端的な表れが、自衛隊と米軍による沖縄、九州をはじめ日本各地の空港・港湾など、公共インフラの軍事利用の促進である。全国に軍事拠点を増やす企てだ。**(202頁)

2025年3月29日付信濃毎日新聞に上掲した見出しの記事が掲載された。随時掲載される沖縄タイムスの経済部長兼論説委員・福元大輔氏の記事だが、この中で長野県営松本空港に「緊急着陸」したオスプレイのことに触れている。

緊急着陸とかいっているけれど、本当は違うのではないか。有事に備えた空港チェック、データ取り等が目的だったのでは。ぼくはこのニュースを知って、そう思った。いや、上掲書によると、オスプレイは事故率が高く『欠陥機」とまで呼ばれているとのことだから(166頁)、本当に緊急着陸だったのかもしれない。それでもただでは飛び立たたず、諸データを集めたのかもしれない。

4月5日付同紙の読者投稿欄に「軍用機着陸 県は強く抗議を」という見出しの投稿が載っていた。**先日、松本空港に米軍のオスプレイが緊急着陸したというニュースが流れました。(中略)この日は偶然だったのか、高知空港にも米軍戦闘機が緊急着陸しました。なんだか、これらの動きは皆、何かの軍事作戦の一環ではないかと疑いたくなります。(後略)**

ぼくと同じように思った人が少なからずいた、ということだろう。で、投稿者はその中の一人。空港に出かけていって、かっこいいなんて、オスプレイを撮っているようでは困るぜ。

透明タペストリー2 ⇦ 4月16日に透明タペストリーから移行するブログを閲覧いただけます。

本の寺小屋 今年度も楽しみ。

内田 樹さん(講演日 06.22)には著書が多く、何冊か読んだ。特によく読まれたと思われる『日本辺境論』新潮新書は日本が辺境の地にあるという地理的状況を踏まえた日本人論。大変興味深く読んだ。

演題「届く言葉とは何か ― 文学と映像 ―」

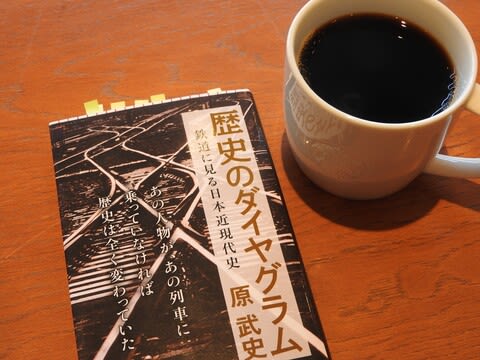

原 武史さん(講演日 08.10)

原さんの鉄道本が好き。演題「中央本線の近現代」

三宅香帆さん(講演日2026.03.08)

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書 2024年4月22日第1刷発行、5月19日第3刷発行)を読んだ。この本は今ベストセラーになっているそうだ(2024年6月22日付日経新聞読書(書評)面ほか)。三宅さんは本が読めなかったから、会社を辞めたとのこと。本の虫。**好きな本をたくさん買うために、就職したようなもの**(14頁)とまで言う三宅さん。

演題は書名と同じ「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」

講演会の後、本好きな高校の同期生たちとするカフェトークも楽しみ。

■『砂の器 映画の魔性 監督 野村芳太郎と松本清張映画』樋口尚文(筑摩書房2025年)を読んだ。この本のことは新聞広告で知ったように思う。2,750円(税込)。今は本が高いが、迷うことなく買い求めた。

映画の原作、松本清張の『砂の器』は中学生の時に読んだ。ぼくに本のおもしろさを教えてくれた長編推理小説。

松本清張は『砂の器』にいくつものトリックというかアイディアを惜しげも無くつぎ込んでいる。カメダ(羽後亀田と亀嵩)、ズーズー弁 **「出雲のこんなところに、東北と同じズーズー弁が使われていようとは思われませんでした。」**(166、7頁)、終戦間際の大阪空襲による戸籍焼失とその復活方法・・・。これらの事実を作品に活かしていることろが松本清張のすごいところだし、作品の魅力でもある。

映画「砂の器」は公開された年(1974年)に観た。後年レンタルDVDでも観た。この映画の後半は涙無くしては観られない。この映画の出演者は覚えているし、印象的なシーンもいくつか覚えている。邦画ではベスト1の作品だと思う。

このような事情から、この本は是非読みたい、と思った。

著者の樋口氏は野村芳太郎監督が遺した膨大な映画製作時の資料を基に、『砂の器』の映画化の舞台裏を明らかにした。「そうだったのか、知らなかったなぁ」。大変興味深い内容だ。

出演した島田陽子(加藤 剛が演じた、作曲家でピアニストの主人公・和賀英良の愛人・高木理恵子の役)と和賀の子ども時代(本浦秀夫)を演じた春田和秀氏や、野村芳太郎監督の長男・野村芳樹氏へのインタビューなども掲載されている。

また、映画で効果的に流れるピアノ協奏曲「宿命」の作曲、演奏シーンの撮影などについても、関係者へのインタビューなどによって、その舞台裏が明らかにされている。後半、親子の放浪の旅のシーンに「宿命」が実によくマッチしていて、悲しみを倍化させていた。

原作で難点とされている「第五章 紙吹雪の女」は、映画では美しく印象的なシーンとなっている(とぼくは思う)が、このシーンを野村監督はどのように考えて扱った、ということも明らかにされている。

映画が公開されて50年も経ってから出版された本だが、それは「砂の器」という映画が、多くの人々から今もって忘れられることのない名作であることの証であろう・・・。

透明タペストリー2 ⇦ 4月16日に透明タペストリーから移行するブログを閲覧いただけます。

■ 柱の本数に着目して火の見櫓を、火の見柱(柱1本)、火の見梯子(柱2本)、火の見櫓(柱3,4本)に大分類した。

更にこの中の火の見櫓について、櫓と屋根、見張り台の平面形の組合せによって中分類し、例えば櫓が3角形、屋根が6角形、見張り台が6角形の場合には366型と表記するということを考えた。櫓が4角形、屋根が8角形、見張り台が円形の場合には48〇型と表記する。

屋根と見張り台、脚部の小分類を考えている。脚部については既にまとまっているが(図表-1)、屋根と見張り台は検討中(手すりと床の構成の2点に着目して分類する)で、まだまとまってはいない。

図表-1 脚部の形の小分類

以下に屋根の小分類の試案を載せる。

屋根の小分類 円錐、多角錘の屋根を次のように分類する。

分類の視点は次の2点。

屋根の稜線(または母線)の形

直線(①)、反り(②)、むくり(③)に大別される。例外的にSカーブ(④)しているものもある。

飾りの有無

屋根に飾りが付いていることが多いので、飾りの有無を分類の視点に加える。飾りが付いているのは屋根の頂部か軒先であるから、この取り付け位置にも注目する。避雷針の扱いは未定。

上記の分類の視点に依れば、次のように分類(タイプ分け)できる。

①

①

左:直線、頂部飾り無し、軒先飾り(蕨手)有り 右:頂部飾り無し、軒先飾り無し

②

②

左:反り、頂部飾り無し、軒先飾り無し 右:頂部飾り有り、軒先飾り(蕨手)有り ③

③

むくり、頂部飾り有り、軒先飾り有り(フリルとするか?)

④

④

Sカーブ、頂部飾り有り、軒先飾り無し(極めて稀、と思われる)

これらの名称は硬い。もっとすっきり、楽しく・・・。

例えば下の火の見櫓は現時点では次のように分類される。

44〇型

反り屋根頂部飾り有り、軒先飾り(蕨手)有り

見張り台未定

たばね脚

透明タペストリー2 ⇦ 4月16日に透明タペストリーから移行するブログを閲覧いただけます。

360

360

■『日本の近代6 戦争・占領・講和』五百旗頭 真(中央公論新社2001年)を読んだ。

既に何回も書いたことを繰り返すが、日本の古代史から近現代史まで、広くそして深く学ぶことはもう無理だから(と決めてかかる)、古代史と太平洋戦争に対象を絞って、関連本を読もうと思っている。

太平洋戦争関連本は、戦争の諸資史料を紐解いて、その推移を俯瞰的に記述するものと、個々人の戦争体験を記述するもの(本人により綴られたもの、本人に取材して書かれたもの)に大別されるように思うが、そのどちらも読んでいきたい。

後者で、本人によって綴られたものには、例えば藤原ていの『流れる星は生きている』(過去ログ)がある。この本には感銘を受けた。これは名著。多くの人に読んで欲しいと思う。また、取材に基づいて書かれたものには、例えば辺見じゅんの『収容所から来た遺書』がある。この本にも感銘を受けた。

さて、五百旗頭 真氏の『戦争・占領・講和』。

五百旗頭氏の著書『日米戦争と戦後日本』をIT君に薦められて読み、十を知っていて一を記述していると思わせる深い知識と豊かな表現に魅せられた(過去ログ)。それで、同氏の他の著書も読みたいと思っている。

書名から分かるが、『戦争・占領・講和』は『日米戦争と戦後日本』とテーマが同じで、「日米開戦」から戦後の「五五年体制の成立」までの政治史。前述の前者、太平洋戦争の資史料を根拠として示しながら、詳述している。

日本はなぜ対米戦争に踏み切ったのか、そこに至る政治的な動きはどうであったのか。日本は敗戦をどう受け入れ、その後の政治はどのように推移していったのか、が本書のテーマで、戦況の推移についてはほとんど触れられていない。このことは次に挙げる目次を見れば分かる。

プロローグ「紀元二六〇〇年」と真珠湾

「紀元二六〇〇年」

真珠湾へ

1 日米開戦

真珠湾への道 ―― 政治的決定

最終方針へ

ルーズベルトの「真珠湾」

2 敗戦の方法

無条件降伏へ ―― 知日派の存在

六つの選択肢

「戦争犯罪人」か

グルーの早期終戦論

日本占領方針

3 戦後体制へ

敗戦前夜

成功の陰に

東京とワシントン

戦後日本に向けて

4 歩みだす日本

吉田の組閣

中道政権へ

5 保守政治による再生

政治主体の確立

民主主義とナショナリズム

エピローグ 五五年体制の成立

吉田時代の終焉

保守合同の成果

本書の最後に五百旗頭氏はまとめとして次のように書いている。

**戦後の経済国家は、成功の中で培った利益還元構造とそこでの既得権者に公式資源を奪われて、全体合理性をまたも喪失している。戦前とは違った衣をまといながらも、歴史は繰り返している。**(414頁)

**他国民と世界の運命に共感をもって自己決定する大政治の脳力を今後の日本は求められよう。なぜなら、真珠湾から五五年体制までの歴史のように、全面的自己破産を通して再生するという型を、もう一度繰り返す自由を、われわれには与えられていないからである。**(414頁)

本書を読んで感じたのは歴史は人がつくるという至極当たり前のことだった。

本書は2001年に発行された。それ以降のこの国の政治的状況はどうであろう。拙ブログには政治的なことは書かないことにしているが、奪われたはずの繰り返しを進めてはいないだろうか・・・。

■ 貫通やぐらって、どっちが先なんですか? って訊かれることがあります。

小屋を先に建てて、その後でクレーンで吊り上げた火の見櫓を突き刺すんです。

これホント。

焼き鳥だって、後から竹串を刺すでしょ。

写真提供:渋崎建設(撮影2011年12月)

透明タペストリー2 ⇦ 4月16日に透明タペストリーから移行するブログを閲覧いただけます。

■ 3月の読了本は9冊(2冊は図書館本)だった。

『金閣を焼かなければならぬ 林養賢と三島由紀夫』内海 健(河出文庫2024年)

『生体解剖 九州大学医学部事件』上坂冬子(中公文庫1982年8月10日初版、1983年2月10日4版)

『江戸の火事と火消』山本純美(河出書房新社1993年)

『金閣寺』三島由紀夫(新潮文庫1960年9月15日発行、1970年20刷)

『華岡青洲の妻』有吉佐和子(新潮文庫1970年発行、2025年1月20日78刷)

『女流 林芙美子と有吉佐和子』関川夏央(集英社2006年 図書館本)

『金閣寺の燃やし方』酒井順子(講談社2010年 図書館本)

『名古屋テレビ塔クロニクル』長坂英夫 編集(人間社2018年)

『名古屋テレビ塔クロニクル2』長坂英夫 編集(人間社2025年)

『金閣寺』と『華岡青洲の妻』、印象に残る作品が小説ということに、小説の力を感じる。