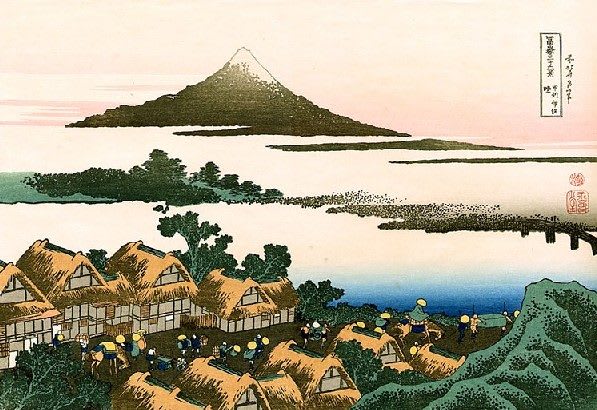

31:隠田の水車(View at a mill at Onden)

現在の明治神宮のあたりに当るが、その昔は江戸の郊外であった。

水車小屋が主体であり、それよりも「水」の描写が北斎の芸術を遺憾なく現わしている。

さまざまな水の流れの形態の真がとらえられている。

籾をかっぐ農夫2人、流れ水で米をとぐ農夫、亀の子をもっ子供、それらの人物が遠く望む富士を千変万化する水流の動きとを背景に、心地よい田園の風景を作り上げている。

※富岳三十六景

「冨嶽」は富士山を指し、各地から望む富士山の景観を描いている。

初版は1823年(文政6年)頃より作成が始まり、1831年(天保2年)頃から1835年(同4年)頃にかけて刊行されたと考えられている。[1]版元は永寿堂西村屋与八。

発表当時の北斎は72歳と、晩年期に入ったときの作品である。また西洋画法を取りいれ、遠近法が活用されている事、当時流行していた“ベロ藍”ことプルシャンブルーを用いて摺ったことも特色である。

浮世絵の風景画は当時「名所絵」と呼ばれており、このシリーズの商業的成功により、名所絵が役者絵や美人画と並ぶジャンルとして確立したと言える。

「凱風快晴」や「山下白雨」のように、富士山を画面いっぱいに描いた作品から、「神奈川沖浪裏」や「甲州伊沢暁」のように遠景に配したものまであり、四季や地域ごとに多彩な富士山のみならず、各地での人々の営みも生き生きと描写している。

日本のみならず、ゴッホやドビュッシーなど、世界の芸術家にも大きな影響を与えた。

当初は名前の通り、主版の36枚で終結する予定であったが、作品が人気を集めたため追加で10枚が発表され、計46枚になった。追加の10枚の作品を「裏富士」と呼ぶ。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

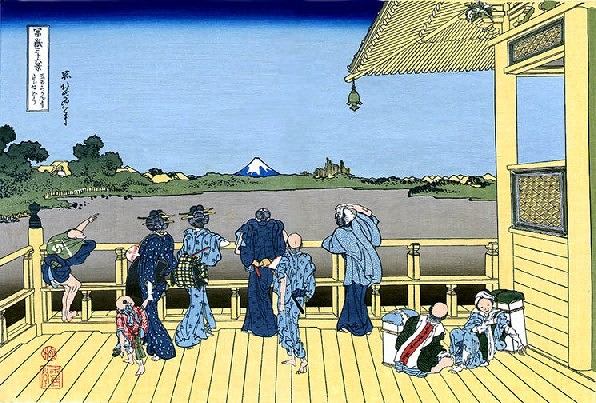

29:下目黒(View from Shimo-Meguro)/font>

29:下目黒(View from Shimo-Meguro)/font> 27:相州箱根湖水(View from the lake at Hakone in Sagami Province)

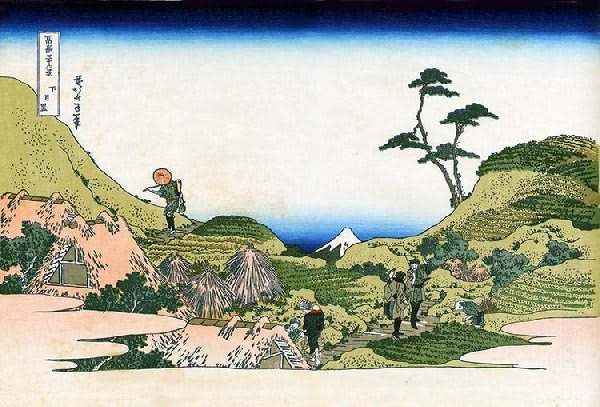

27:相州箱根湖水(View from the lake at Hakone in Sagami Province) 26・諸入登山(People climbing Mt. Fuji)

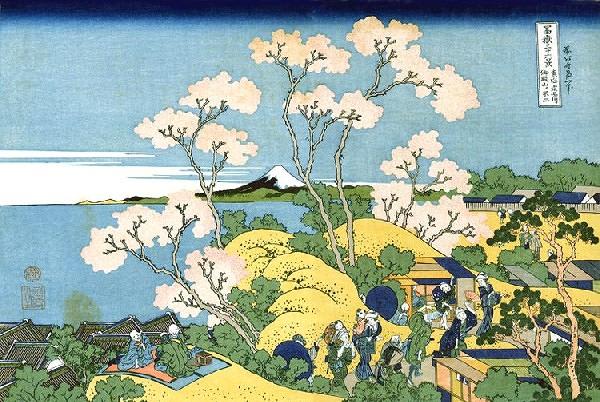

26・諸入登山(People climbing Mt. Fuji) 25・東海道品川御殿山の不二(View from Goten-yama at Shinagawa on Tokaido Highway)

25・東海道品川御殿山の不二(View from Goten-yama at Shinagawa on Tokaido Highway) 24・相州仲原(View from Nakahara in Sagami Province)

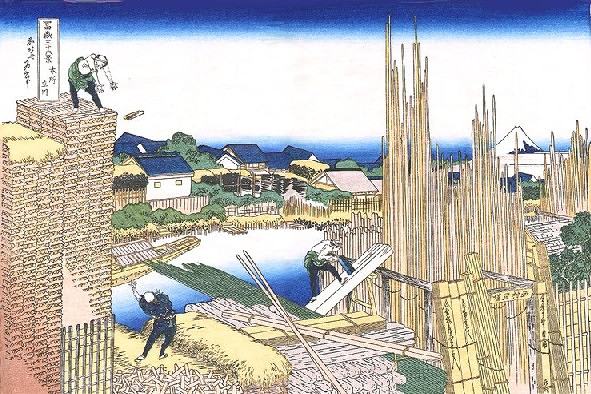

24・相州仲原(View from Nakahara in Sagami Province) 23・本所立川(View fromTatekawa at Honjo)

23・本所立川(View fromTatekawa at Honjo)

21・五百らかん寺さざいどう(View from Gohyaku Rakan Temple)

21・五百らかん寺さざいどう(View from Gohyaku Rakan Temple) 20・甲州伊沢暁(View at down in Kai Province)

20・甲州伊沢暁(View at down in Kai Province)