七福神は室町時代の末期頃、農民や漁民の民間信仰として成立しました。

七福は「仁王経」の七難七福という言葉が語源とされ、七つの福徳をそれぞれの神に配しています。

大黒天(財福と徳望を象徴)、毘沙門天(威厳を象徴)、弁才天(愛敬を象徴)は仏教から、寿老人(長寿と健康を象徴)、福禄寿(福禄寿を象徴)、布袋(大量を象徴)は中国道教、恵比寿神(清廉と繁盛を象徴)が神道から来ています。

七福神信仰は江戸時代に盛んとなり、七福神詣、宝船に乗った七福神の絵を枕の下に敷いたり、床の間に飾ったり、商売繁盛の縁起物としても喜ばれるようになりました。

私が東京での単身赴任時代に巡った七福神を紹介していきます。

第一陣は「東海七福神」からです。

・名称 東海七福神

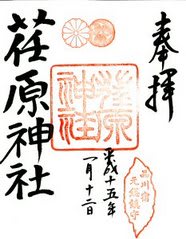

・寺社名 荏原神社

・七福神 恵比寿

・所在地 東京都品川区北品川2丁目30-28地図

・最寄駅 京浜急行線新馬場駅

・参拝日 1998(平成10年)/01/17

・コメント

約千三百年前、和銅二年(709年)の創建で古くは貴布禰大明神・天王社と称し品川宿の総鎮守であった。

天正十九年(1591年)徳川家康より神領五石を寄進される等幕府の尊崇厚く明治天皇東京遷都の際当社を内待所御行宮とされ四度の行幸、菊花御紋章を下賜された。

本殿に恵比寿、末社に大国主を祀る。

天王祭神表神輿海中渡御が広く知られている。

・マップ 東海七福神

七福は「仁王経」の七難七福という言葉が語源とされ、七つの福徳をそれぞれの神に配しています。

大黒天(財福と徳望を象徴)、毘沙門天(威厳を象徴)、弁才天(愛敬を象徴)は仏教から、寿老人(長寿と健康を象徴)、福禄寿(福禄寿を象徴)、布袋(大量を象徴)は中国道教、恵比寿神(清廉と繁盛を象徴)が神道から来ています。

七福神信仰は江戸時代に盛んとなり、七福神詣、宝船に乗った七福神の絵を枕の下に敷いたり、床の間に飾ったり、商売繁盛の縁起物としても喜ばれるようになりました。

私が東京での単身赴任時代に巡った七福神を紹介していきます。

第一陣は「東海七福神」からです。

・名称 東海七福神

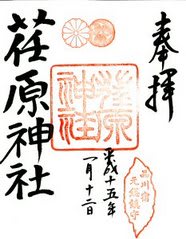

・寺社名 荏原神社

・七福神 恵比寿

・所在地 東京都品川区北品川2丁目30-28地図

・最寄駅 京浜急行線新馬場駅

・参拝日 1998(平成10年)/01/17

・コメント

約千三百年前、和銅二年(709年)の創建で古くは貴布禰大明神・天王社と称し品川宿の総鎮守であった。

天正十九年(1591年)徳川家康より神領五石を寄進される等幕府の尊崇厚く明治天皇東京遷都の際当社を内待所御行宮とされ四度の行幸、菊花御紋章を下賜された。

本殿に恵比寿、末社に大国主を祀る。

天王祭神表神輿海中渡御が広く知られている。

・マップ 東海七福神