こんばんは。

レイアウトそっちのけで今夜も銀座線..(^^;

今回のブツは6両編成なので、なるべく各車並行して作っていこうと思ってはいますが、やはりある程度“先”を見てみたいのが人情。そこで編成唯一の動力車であり、車両としての思い入れもある1700形をパイロットモデルとして先に組み立ててみようと思います。

車体は一次研磨まで終わっているので、セオリーにしたがって屋根の両肩の裏側にカッターでスジをつけ、まずは「コ」の字型に曲げグセをつけておきます。16m級で車幅も狭いので小さいこと小さいこと。前作がバカでかい0系新幹線だったので、そのギャップに改めて驚いている次第。

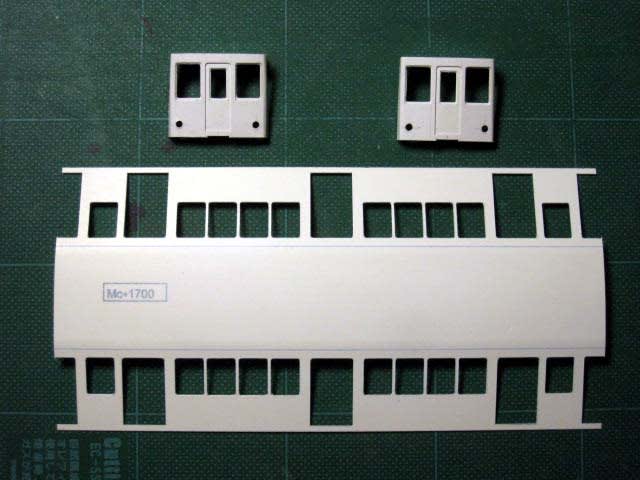

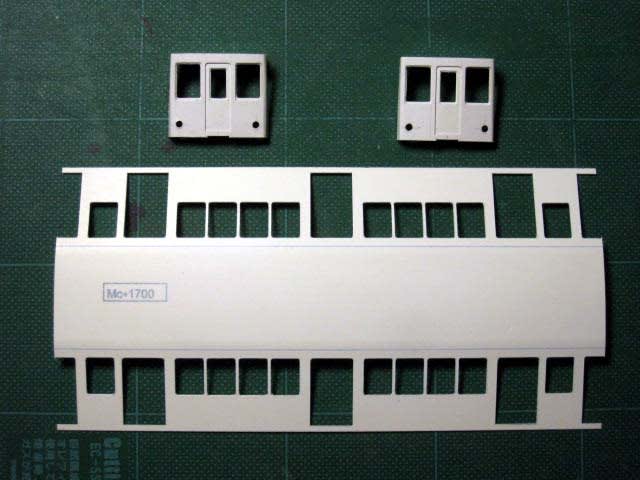

窓抜きの終わった車体とユニット化した前面。直線はカッター、側窓四隅のRはパワーグリップの1.5mm丸、ドア上部のRは沖野彫刻のR1.0mmで抜いています。パワーグリップは本来彫刻刀で使い方が違いますから、丸といっても1/4円ではなく、極端にいえばUの字に近いような刃先をしているので直線との接続部にササクレが残りやすく、その除去が結構手間でした。まだ十分除去できていないので、サフェーサーを吹いてから今一度軽く耐水ペーパーをあてて断面を整えてやる予定です。

今回の編成は銀座線の釣り掛け車が淘汰される直前、すなわち01系への置き換えが始まった1985年頃の姿で製作します。つまりドア窓はHゴム化されたこんなヤツ。初期の姿を知る人はそんなの邪道だと思うでしょうが、学生の頃よく乗っていて一番馴染みがあるスタイルといえばこれなのです。まだ着手していませんがシル・ヘッダー、リベットつきの1300形だって当然、戸袋窓までHゴム化されたバリバリ最晩年の姿にしますよ。こういうゲテゲテしたのが趣味なんですもん..(^^;

それにしても晩年の銀座線旧型車を捉えた写真は少ないですね。もちろん自分で撮った写真もないんで文句は言えないんですが...

一応手元には「営団地下鉄車両写真集」(H16年刊)はじめ鉄道ファン、ピクトリアルなど何冊かの雑誌はあるものの、登場当時の姿か先頭2000形+中間1500N形に統一された本当に末期の姿に二極化しているのが実情で、1600、1700、1800、1900といった形式に至ってはネット上を探しても晩年の様子がわかる写真がほとんど見つけられませんでした。

なので明日(というか今日)、葛西の地下鉄博物館へ行ってこようと思ってます。

夏休み最後の休日なので混雑必至。しかも「1700形晩年の姿」を求めてさまようようなお客を満足させてくれるような施設でないことは百も承知なのですが、何がしかの手がかりでも得られればという期待をもちつつ..

ちょっと古いですが静態保存されている1000形の床下は参考になるかも知れません。2両ユニット方式を採り入れた1500N形以外は、釣り掛け車はもとより2000形も含めて床下機器配置はそれなりに統一されていたように見受けられますので。

成果はまたご報告させていただきます。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

レイアウトそっちのけで今夜も銀座線..(^^;

今回のブツは6両編成なので、なるべく各車並行して作っていこうと思ってはいますが、やはりある程度“先”を見てみたいのが人情。そこで編成唯一の動力車であり、車両としての思い入れもある1700形をパイロットモデルとして先に組み立ててみようと思います。

車体は一次研磨まで終わっているので、セオリーにしたがって屋根の両肩の裏側にカッターでスジをつけ、まずは「コ」の字型に曲げグセをつけておきます。16m級で車幅も狭いので小さいこと小さいこと。前作がバカでかい0系新幹線だったので、そのギャップに改めて驚いている次第。

窓抜きの終わった車体とユニット化した前面。直線はカッター、側窓四隅のRはパワーグリップの1.5mm丸、ドア上部のRは沖野彫刻のR1.0mmで抜いています。パワーグリップは本来彫刻刀で使い方が違いますから、丸といっても1/4円ではなく、極端にいえばUの字に近いような刃先をしているので直線との接続部にササクレが残りやすく、その除去が結構手間でした。まだ十分除去できていないので、サフェーサーを吹いてから今一度軽く耐水ペーパーをあてて断面を整えてやる予定です。

今回の編成は銀座線の釣り掛け車が淘汰される直前、すなわち01系への置き換えが始まった1985年頃の姿で製作します。つまりドア窓はHゴム化されたこんなヤツ。初期の姿を知る人はそんなの邪道だと思うでしょうが、学生の頃よく乗っていて一番馴染みがあるスタイルといえばこれなのです。まだ着手していませんがシル・ヘッダー、リベットつきの1300形だって当然、戸袋窓までHゴム化されたバリバリ最晩年の姿にしますよ。こういうゲテゲテしたのが趣味なんですもん..(^^;

それにしても晩年の銀座線旧型車を捉えた写真は少ないですね。もちろん自分で撮った写真もないんで文句は言えないんですが...

一応手元には「営団地下鉄車両写真集」(H16年刊)はじめ鉄道ファン、ピクトリアルなど何冊かの雑誌はあるものの、登場当時の姿か先頭2000形+中間1500N形に統一された本当に末期の姿に二極化しているのが実情で、1600、1700、1800、1900といった形式に至ってはネット上を探しても晩年の様子がわかる写真がほとんど見つけられませんでした。

なので明日(というか今日)、葛西の地下鉄博物館へ行ってこようと思ってます。

夏休み最後の休日なので混雑必至。しかも「1700形晩年の姿」を求めてさまようようなお客を満足させてくれるような施設でないことは百も承知なのですが、何がしかの手がかりでも得られればという期待をもちつつ..

ちょっと古いですが静態保存されている1000形の床下は参考になるかも知れません。2両ユニット方式を採り入れた1500N形以外は、釣り掛け車はもとより2000形も含めて床下機器配置はそれなりに統一されていたように見受けられますので。

成果はまたご報告させていただきます。

よろしければ1クリックお願いします。