シバザクラの後、メインの久遠寺へ。

天気のいい内にと思って、まず奥之院に向かう。

奥之院へは、ロープウェイで行ける。

日蓮聖人のころは、ここを毎日歩いて登ったというから凄い。

今でも、歩いたら2時間半かかるそうだ。ロープウェイだと、7分。

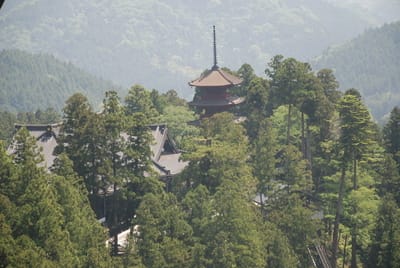

上から見下ろすと、こんな感じ。凄く急だ。高低差763m。

ロープウェイから久遠寺を見たところ。本堂と、五重塔が見える。

奥之院には、三つ展望台があって、ロープウェイ乗り場に一番近いところから、富士山が見えた。30kmぐらいの距離だそうで、頭だけちょこっと出している。

こんな暖かい日に、これだけきれいに見えることは珍しいとのこと。

ダイヤモンド富士の名所でもある。

奥の方の展望台からは、南アルプスが一望にできる。これも絶景。

この時期、頂上付近には、まだ雪が残る。

奥之院思親閣の門。

奥之院思親閣祖師堂。山頂は麓に比べ、5~6度低い。

日蓮聖人手植えの杉が4本あるというが、内1本は、唐黷トしまったようだ。見るからに、老木だ。

富士山と、富士川が、同時に見れる。これまたすばらしい眺め。

そういえば、今日は、金環食フィーバーだった。私も、早起きして、日の出桟橋近くで、鑑賞。ここだけで、100人以上はいた。

東京湾クルーズ船にも、大勢の客が乗っていた。

曇りがちだったけど、バッチリ見えて、大満足だったろう。

こんなに見れるのは、平安時代以来ということだから、貴重な体験を共有できた。

スナップショットを試みたが、ほとんどだめ。明るすぎた。その中で、1枚、雲で、遮られたため、かろうじて写っていたのがこれ!

雰囲気はわかる?